Virus Spia: Come un Parassitoide Manipola la Muta del Suo Ospite!

Ciao a tutti, appassionati di stranezze della natura! Oggi voglio raccontarvi una storia incredibile, una di quelle che sembrano uscite da un film di fantascienza, ma che accadono realmente nel minuscolo mondo degli insetti. Parliamo di parassitoidi, organismi tanto affascinanti quanto spietati, e di come riescono a manipolare i loro ospiti per assicurare la sopravvivenza della propria prole. In particolare, vi svelo i segreti di una piccola vespa, la Cotesia vestalis, e del suo “complice” virale.

Un Parassita Ingegnoso e il Suo Bersaglio

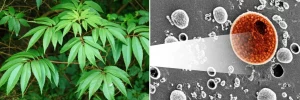

Immaginate la scena: la nostra protagonista, la vespa Cotesia vestalis, è un endoparassitoide. Significa che depone le sue uova all’interno del corpo di un altro insetto. Il suo ospite preferito? La larva di Plutella xylostella, una falena nota per essere un parassita devastante delle coltivazioni di cavoli e altre crucifere. Un bel problema per l’agricoltura mondiale!

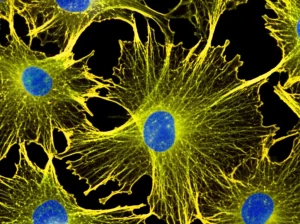

La vespa, però, non si limita a deporre le uova. Durante l’ovideposizione, inietta nell’ospite un cocktail di sostanze potentissime, tra cui veleno e qualcosa di ancora più subdolo: un bracovirus simbionte, chiamato CvBV (Cotesia vestalis bracovirus). Questo virus non è cattivo per la vespa, anzi, è un alleato fondamentale. È prodotto nelle ovaie della vespa e la sua sopravvivenza dipende totalmente dal successo riproduttivo del suo “vettore”. Il suo compito? Mettere KO le difese dell’ospite e modificarne lo sviluppo a vantaggio delle future larve di vespa.

Il Mistero della Muta Bloccata

Uno degli aspetti più critici della vita di un insetto è l’ecdisi, ovvero la muta. Poiché il loro esoscheletro è rigido, gli insetti devono liberarsene periodicamente per poter crescere. È un processo complesso e delicato: se qualcosa va storto, l’insetto rischia grosso. E indovinate un po’? I parassitoidi lo sanno bene e hanno imparato a sfruttare questa vulnerabilità.

Abbiamo osservato da vicino cosa succede alle larve di Plutella xylostella dopo essere state parassitate dalla Cotesia vestalis. Normalmente, il processo di muta tra il terzo e il quarto stadio larvale (chiamiamolo L3/L4) dura circa 737 minuti. Ma nelle larve parassitate, questo tempo si allunga drasticamente, arrivando a circa 890 minuti! Un aumento di oltre il 20%. Le fasi più colpite sono la prima (quando la larva smette di nutrirsi e cerca un posto per la muta) e la quarta (quando compaiono i comportamenti pre-muta), che si allungano rispettivamente del 57% e del 50%. Chiaramente, qualcosa sta interferendo pesantemente con questo processo vitale.

L’Ormone Scomparso: Il Ruolo del 20E

Ma come fa la vespa, o meglio, il suo virus, a bloccare la muta? La chiave sta in un ormone fondamentale: il 20-idrossiecdisone (20E). Questo ecdisteroide è il segnale chimico che dà il via all’intero processo di muta. Normalmente, poco prima dell’ecdisi, si registra un picco nella concentrazione di 20E nell’emolinfa (il “sangue” degli insetti). Questo picco innesca una cascata di eventi molecolari che portano al distacco e alla sostituzione della vecchia cuticola.

Ebbene, nelle larve parassitate, questo picco di 20E… scompare! L’ormone rimane a livelli bassissimi proprio quando dovrebbe essere al massimo. È come se qualcuno avesse spento l’interruttore principale della muta. Coerentemente, abbiamo scoperto che anche i geni responsabili della sintesi del 20E (i cosiddetti geni “Halloween” come nvd, sro, phm) vengono significativamente “silenziati” nella ghiandola protoracica (la fabbrica di ecdisone dell’insetto) delle larve parassitate. Il parassitoide, quindi, colpisce direttamente alla fonte, bloccando la produzione dell’ormone chiave.

Virus vs Veleno: Chi è il Vero Colpevole?

La vespa inietta sia il virus CvBV che il veleno. Quale dei due è responsabile del blocco della muta? Per capirlo, abbiamo iniettato separatamente le particelle virali purificate e il veleno in larve sane. I risultati sono stati chiari:

- Il CvBV da solo ha allungato la durata della muta L3/L4 del 25.6%, influenzando quasi tutte le fasi (I, II, III e IV).

- Il veleno ha avuto un effetto molto più blando, allungando la muta solo del 7.3% e influenzando significativamente solo le fasi I e III.

Quindi, non ci sono dubbi: è il bracovirus CvBV il principale artefice di questa sofisticata manipolazione dello sviluppo dell’ospite.

Identikit del Gene Manipolatore: CvBV_28-5

Ma il virus è composto da molti geni. Quale, tra questi, è specificamente responsabile di questo effetto sull’ecdisi? Analizzando quali geni virali fossero più attivi nel protorace (la regione che contiene la ghiandola produttrice di ecdisone) delle larve parassitate poco prima della muta, ne abbiamo identificato uno particolarmente sospetto: CvBV_28-5.

Questo gene mostrava un livello di espressione molto alto proprio nel momento critico, prima del previsto picco di 20E, per poi calare drasticamente dopo la muta (ritardata). Sembrava quasi programmato per colpire al momento giusto! Per confermare il suo ruolo, abbiamo utilizzato una tecnica chiamata RNA interference (RNAi) per “spegnere” specificamente questo gene nelle larve parassitate. Risultato? La durata della muta si è ridotta, avvicinandosi a quella delle larve normali! Inoltre, i livelli di 20E, pur non tornando completamente alla normalità, sono aumentati significativamente rispetto alle larve parassitate non trattate, e anche l’espressione dei geni per la sintesi dell’ecdisone (come nvd e phm) è stata parzialmente ripristinata. Bingo! Avevamo trovato il gene virale chiave che orchestra il sabotaggio della muta.

Effetti a Cascata: Dalla Molecola alla Cuticola

Bloccare il picco di 20E ha conseguenze a cascata. Questo ormone, infatti, regola l’espressione di una serie di altri geni, noti come geni di risposta all’ecdisone (ad esempio E78, HR3, HR4), che a loro volta controllano i geni “effettori” della muta. Questi ultimi sono responsabili di compiti specifici come:

- La sintesi delle proteine e dei lipidi della nuova cuticola.

- La degradazione controllata della vecchia cuticola tramite proteasi.

- La pigmentazione della nuova cuticola.

Analizzando l’espressione genica nella cuticola delle larve, abbiamo visto che la parassitizzazione altera profondamente l’attività di tutti questi geni effettori. E, cosa importante, silenziando il gene virale CvBV_28-5, l’espressione di molti di questi geni (e dei geni di risposta all’ecdisone come E78, HR3, HR4) tende a tornare verso la normalità. Questo conferma che CvBV_28-5 agisce “a monte”, influenzando il segnale ormonale del 20E, e che questa alterazione si ripercuote su tutta la complessa macchina molecolare dell’ecdisi.

Il Bersaglio Molecolare: Come CvBV_28-5 Colpisce Raf

Ma come fa, a livello molecolare, la proteina prodotta dal gene CvBV_28-5 a interferire con la sintesi di 20E? Sapevamo che la produzione di ecdisone è regolata da diverse vie di segnalazione cellulare, tra cui la via delle MAP chinasi (MAPK). Questa via agisce come un sistema di comunicazione interno alla cellula, trasmettendo segnali dall’esterno (come quelli di altri ormoni) al nucleo, dove vengono attivati i geni per la sintesi di 20E.

Usando metodi di predizione computazionale e verifiche sperimentali (come il sistema del doppio ibrido in lievito), abbiamo fatto una scoperta cruciale: la proteina virale CvBV_28-5 si lega direttamente a una proteina dell’ospite chiamata Raf. Raf è un componente chiave della via MAPK (specificamente, una MAP3K). Il modello molecolare suggerisce che CvBV_28-5 si leghi proprio al dominio catalitico di Raf, quello responsabile della sua attività enzimatica. È plausibile, quindi, che legandosi a Raf, la proteina virale ne blocchi o ne alteri la funzione, interrompendo così la cascata di segnali MAPK necessaria per attivare la sintesi di 20E.

A riprova di ciò, abbiamo provato a silenziare il gene Raf in larve non parassitate. L’effetto è stato sorprendentemente simile a quello della parassitizzazione (o dell’azione di CvBV_28-5): la muta è stata ritardata, il picco di 20E si è ridotto e l’espressione dei geni per la sintesi dell’ecdisone è diminuita. Questo conferma che Raf è proprio il bersaglio molecolare attraverso cui il virus manipola la via MAPK e, di conseguenza, la produzione dell’ormone della muta.

Conclusioni: Una Strategia Virale Sofisticata

Questa ricerca ci svela per la prima volta, che io sappia, un meccanismo molecolare dettagliato con cui un parassitoide, tramite il suo virus simbionte, modula specificamente il processo di ecdisi dell’ospite agendo sulla via di segnalazione MAPK-20E. Il gene virale CvBV_28-5 emerge come un effettore chiave, capace di legarsi alla proteina Raf dell’ospite e di bloccare il fondamentale picco ormonale pre-muta. Questo ritarda lo sviluppo larvale dell’ospite, creando probabilmente un ambiente più favorevole per le larve del parassitoide in crescita al suo interno.

È affascinante vedere come l’evoluzione abbia plasmato queste interazioni così specifiche e complesse. Studiare questi meccanismi non solo ci aiuta a capire meglio la biologia di base di questi organismi, ma apre anche nuove prospettive. La specificità dell’interazione tra CvBV_28-5 e Raf potrebbe, in futuro, ispirare nuove strategie per il controllo dei parassiti agricoli come Plutella xylostella, magari sviluppando metodi che mimino l’azione del virus per disturbare lo sviluppo degli insetti dannosi. La natura, ancora una volta, si dimostra un’incredibile fonte di ispirazione e conoscenza!

Fonte: Springer