Uranio Sotto Inchiesta: Viaggio nel Tempo Geologico con i Carbonati Rivelatori

Amici appassionati di geologia e misteri della Terra, preparatevi per un’avventura affascinante nel cuore delle rocce e nei segreti che custodiscono! Oggi vi porto con me in un viaggio un po’ particolare, dove diventeremo dei veri e propri detective geologici, armati di strumenti super tecnologici, per svelare come l’uranio, un elemento che tutti conosciamo almeno di nome, ci possa raccontare storie antichissime sulla formazione dei giacimenti minerari.

Vi siete mai chiesti come facciamo a sapere l’età di una roccia o quando si è formato un filone ricco di metalli preziosi? Beh, uno dei metodi più potenti che abbiamo a disposizione è la geocronologia Uranio-Piombo (U-Pb) applicata ai minerali carbonatici. Immaginate l’uranio come un orologio atomico: col tempo, decade trasformandosi in piombo. Misurando le quantità di entrambi, possiamo calcolare da quanto tempo quel minerale si è formato. Fantastico, no?

Però, c’è un “ma”. Per fidarci di questo orologio, dobbiamo essere sicuri che l’uranio sia entrato nel minerale in un certo modo, che sia rimasto lì tranquillo senza farsi “disturbare” e che la sua distribuzione non sia un rompicapo troppo complesso. Fino ad ora, capire esattamente come l’uranio si comporta nei carbonati, soprattutto in ambienti “caldi” e movimentati come quelli idrotermali dove si formano molti giacimenti, era una bella sfida. Non sapevamo bene i meccanismi precisi che ne regolano l’incorporazione, la distribuzione e, soprattutto, la sua “fedeltà” nel tempo.

La Scena del Crimine: Un Campione Speciale dallo Yukon

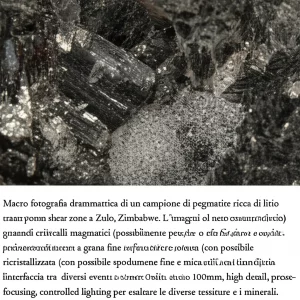

Per capirci qualcosa di più, abbiamo messo le mani su un campione davvero interessante. Immaginate una roccia, una breccia per essere precisi (cioè un ammasso di frammenti di roccia cementati insieme), proveniente da un sistema minerario tipo porfido-epitermale nel territorio dello Yukon, in Canada. Questo posticino è noto per i suoi giacimenti di rame, molibdeno, tungsteno, oro e argento. Insomma, un vero tesoro geologico!

Il nostro campione, siglato RVD19-02-288.8, è un pezzetto di questa storia, con vene di carbonato che riempiono le fratture. La cosa intrigante è che questi carbonati non sono tutti uguali: presentano diverse “generazioni”, cresciute in momenti diversi, ognuna con la sua chimica e la sua texture. E, cosa ancora più importante per noi, contengono uranio in concentrazioni variabili, a volte anche piuttosto elevate (fino a circa 150 parti per milione, che per l’uranio nei carbonati è parecchio!). Era il candidato perfetto per il nostro studio investigativo!

Abbiamo identificato almeno tre fasi distinte di crescita di un tipo di carbonato chiamato ankerite/dolomite, che abbiamo battezzato Ank 1, Ank 2 e Ank 3. Ank 1, il più anziano tra quelli contenenti uranio sufficiente per le nostre analisi, si è rivelato ulteriormente suddiviso in zone (Ank 1A, 1B, 1C), ognuna con le sue peculiarità chimiche.

Gli Strumenti del Detective: Raggi X e Laser Super Potenti

Per svelare i segreti del nostro campione, abbiamo usato un arsenale tecnologico di prim’ordine. Da un lato, la classica datazione U-Pb in situ tramite LA-ICP-MS (Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). In pratica, spariamo un raggio laser potentissimo su un punto microscopico del minerale, vaporizziamo una quantità infinitesimale di materiale e la analizziamo con uno spettrometro di massa per contare gli atomi di uranio e piombo. Un lavoro di altissima precisione!

Ma non ci bastava sapere l’età. Volevamo capire come fosse quell’uranio. Qui entra in gioco una tecnica sofisticatissima chiamata spettroscopia di assorbimento di raggi X al sincrotrone (µXAS). Siamo andati fino al National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) a Brookhaven, USA, un acceleratore di particelle che produce raggi X incredibilmente intensi e focalizzati. Con questi raggi X speciali, possiamo “interrogare” l’uranio e scoprire il suo stato di ossidazione (o stato redox, per gli amici). In parole povere, l’uranio può presentarsi in forma ossidata (UO₂²⁺, o uranio esavalente) o ridotta (U⁴⁺, o uranio tetravalente). Capire quale forma sia presente è cruciale, perché influenza come l’uranio si muove e si deposita.

Pensate che questa combinazione di tecniche, datazione U-Pb e µXAS sullo stesso campione, per tracciare nel tempo la distribuzione e lo stato redox dell’uranio, è una novità assoluta!

La Rivelazione: Due “Uumori” Diversi per l’Uranio

E qui arriva la parte più eccitante! Analizzando le diverse generazioni di carbonato nel nostro campione, abbiamo fatto una scoperta sorprendente.

- Nella generazione più vecchia che abbiamo potuto datare, chiamata Ank 1B, l’uranio era presente principalmente nella sua forma ossidata (UO₂²⁺). Le nostre datazioni U-Pb ci dicono che questa fase si è formata circa 71.8 ± 1.8 milioni di anni fa.

- In una generazione successiva, più giovane, chiamata Ank 3, l’uranio era invece prevalentemente nella sua forma ridotta (U⁴⁺). E questa fase risale a circa 56.3 ± 1.4 milioni di anni fa.

Capite l’importanza? Per la prima volta in assoluto, abbiamo trovato entrambe le forme di uranio, ossidata e ridotta, in generazioni distinte di carbonato all’interno dello stesso campione! Questo ci dice tantissime cose. Innanzitutto, che l’uranio, una volta incorporato nel reticolo cristallino del carbonato, tende a rimanere lì, conservando il suo stato di ossidazione originale. Questo è fondamentale perché dimostra che il nostro “orologio” U-Pb nei carbonati è robusto e affidabile anche in condizioni idrotermali complesse, dove i fluidi vanno e vengono.

Abbiamo anche notato che l’uranio ridotto (U⁴⁺) in Ank 3 era presente in concentrazioni mediamente più alte (circa 42 ppm) rispetto all’uranio ossidato (UO₂²⁺) in Ank 1B (circa 6 ppm). Questo suggerisce che, in determinate condizioni, l’U⁴⁺ potrebbe essere incorporato più facilmente nel carbonato rispetto al suo “cugino” ossidato. Probabilmente perché l’U⁴⁺ ha dimensioni più compatibili con il calcio (Ca²⁺) che va a sostituire nel reticolo cristallino del carbonato.

Il Mistero delle “Bollicine” e l’Uranio Intrappolato

Ma c’è un altro dettaglio affascinante. Abbiamo osservato che le zone dei cristalli di carbonato più ricche di uranio, sia in Ank 1B che in Ank 3, coincidevano con aree piene di minuscole inclusioni fluide e di vapore. Queste inclusioni sono come delle piccole “bolle” intrappolate nel cristallo durante la sua crescita, e ci raccontano molto sulle condizioni del fluido da cui il minerale si è formato. In questo caso, la presenza dominante di inclusioni ricche di vapore, insieme alla morfologia particolare dei cristalli (curvi, lamellari), ci indica che questi carbonati si sono formati durante episodi di ebollizione del fluido idrotermale.

L’ebollizione è un processo chiave nella formazione dei giacimenti minerari. Quando un fluido idrotermale in profondità risale e la pressione diminuisce, può iniziare a bollire, un po’ come l’acqua in una pentola. Questo cambiamento drastico provoca la perdita di gas come la CO₂, un aumento del pH e, soprattutto, una diminuzione della solubilità di molti metalli, che quindi precipitano e formano i minerali che costituiscono il giacimento.

La nostra scoperta suggerisce che questi periodi di ebollizione, che spesso portano a una crescita cristallina rapida, potrebbero facilitare l’incorporazione dell’uranio nel carbonato, indipendentemente dal suo stato di ossidazione. È come se, durante questi “momenti di effervescenza”, il carbonato crescesse in fretta e furia, inglobando l’uranio che passava di lì. Questo è importantissimo, perché significa che datando queste zone specifiche, possiamo ottenere un’età precisa per gli eventi di ebollizione, che sono direttamente collegati alla deposizione dei metalli preziosi!

Cosa Significa Tutto Questo per Noi Geologi?

Beh, le implicazioni sono notevoli!

- Migliorare la geocronologia U-Pb: Ora sappiamo che cercare zone con specifiche tessiture indicative di ebollizione (cristalli lamellari, abbondanti inclusioni di vapore) può aumentare le nostre possibilità di trovare carbonati con abbastanza uranio per una datazione precisa.

- Tracciare l’evoluzione dei sistemi minerari: Combinando la datazione con l’analisi dello stato redox dell’uranio, possiamo ricostruire come le condizioni chimiche (in particolare, l’ossigenazione) dei fluidi idrotermali siano cambiate nel tempo. Ad esempio, il passaggio da uranio ossidato a uranio ridotto nel nostro campione, tra i 72 e i 56 milioni di anni fa, ci dice che le condizioni sono diventate più riducenti, il che potrebbe aver favorito la deposizione di certi metalli.

- Conferma della robustezza del metodo: La conservazione di due distinti stati di ossidazione dell’uranio in zone cristalline separate da circa 16 milioni di anni, senza che l’uranio più “vecchio” e potenzialmente più mobile (quello ossidato) sia stato alterato, è una prova forte che il sistema U-Pb nei carbonati può resistere a eventi fluidi successivi, rendendolo un cronometro affidabile.

In pratica, abbiamo sviluppato un nuovo approccio potente per “leggere” la storia complessa dei sistemi idrotermali e della formazione dei giacimenti minerari. Possiamo letteralmente seguire l’evoluzione nel tempo dei processi critici per la deposizione dei metalli, un passo avanti enorme per l’esplorazione mineraria e per la comprensione fondamentale del nostro pianeta.

Questa ricerca, amici, è un esempio perfetto di come la curiosità scientifica, unita a tecnologie all’avanguardia, possa svelare dettagli incredibili nascosti nelle rocce. Ogni campione è un libro di storia che aspetta solo di essere letto, e noi geologi siamo qui, pronti con i nostri “occhiali” speciali per decifrarne le pagine!

Fonte: Springer