Topi in Terapia Intensiva: Sesso ed Età Contano Eccome nel Danno Polmonare!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta particolarmente a cuore e che, credetemi, potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla ricerca medica, soprattutto quando si tratta di malattie critiche come il danno polmonare acuto (ALI) o la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS).

Avete presente quando leggete di una scoperta scientifica promettente fatta sui topi, e poi… puff, negli umani non funziona? Ecco, è un bel grattacapo per noi ricercatori. Uno dei motivi è che i modelli animali usati finora, per quanto utilissimi, spesso non riflettono appieno la complessità della situazione di un paziente in terapia intensiva. E non solo: per anni, la ricerca preclinica si è un po’ “semplificata la vita”. Si prendevano topolini giovani, spesso solo maschi, e si studiavano gli effetti di una malattia o di una terapia. Ma i pazienti in terapia intensiva sono giovani? Solo maschi? Ovviamente no! Sono un mix di età, sesso, e con storie cliniche diverse.

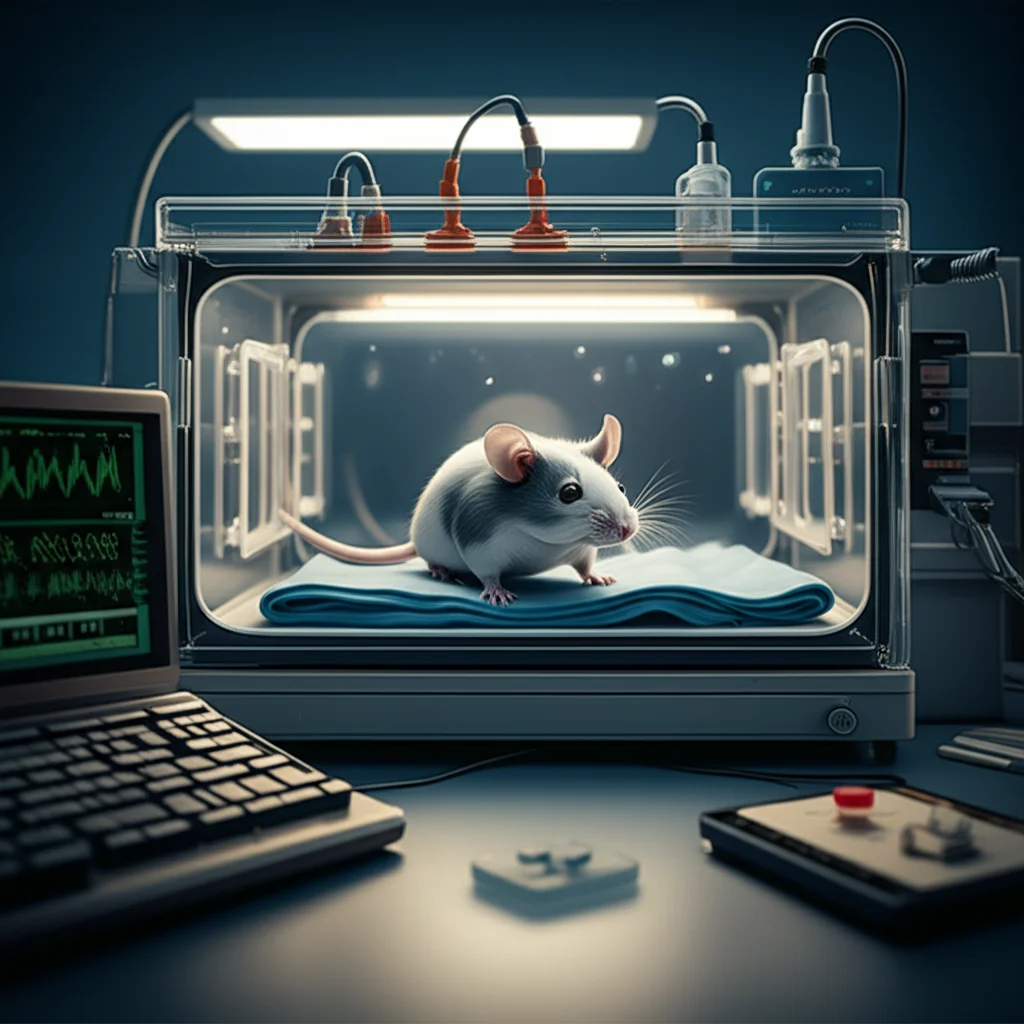

Una Terapia Intensiva… per Topi!

Ecco perché nel nostro laboratorio abbiamo deciso di fare un passo avanti, un po’ ambizioso ma necessario: abbiamo creato una vera e propria “Mouse Intensive Care Unit” (MICU), una terapia intensiva per topi in miniatura! Lo so, suona quasi da film di fantascienza, ma è fondamentale per capire meglio cosa succede davvero. In questa MICU, i nostri piccoli pazienti pelosi ricevono cure molto simili a quelle umane:

- Anestesia endovenosa continua

- Fluidi bilanciati per la rianimazione

- Ventilazione meccanica protettiva

- Terapia con catecolamine (come la noradrenalina per supportare la pressione)

- Monitoraggio continuo dei parametri fisiologici (respirazione, cuore, ecc.)

L’obiettivo? Creare un modello che rispecchi il più fedelmente possibile la realtà di una terapia intensiva umana, per studiare come sesso ed età influenzino la risposta a un danno polmonare indotto da lipopolisaccaride (LPS). L’LPS è una tossina batterica che usiamo per simulare un’infezione polmonare grave, simile a una polmonite batterica che può portare ad ALI/ARDS.

Giovani vs Anziani, Maschi vs Femmine: Le Differenze Contano

Per il nostro studio, abbiamo incluso topolini giovani (2-3 mesi, l’equivalente di circa 19-21 anni umani) e anziani (15-18 mesi, paragonabili a 42-78 anni umani), sia maschi che femmine. Volevamo proprio vedere se e come questi fattori cambiassero le carte in tavola.

Già nella fase di “rodaggio” della nostra MICU, abbiamo notato cose interessanti. Ad esempio, durante la ventilazione meccanica, i topi maschi anziani avevano bisogno di più noradrenalina per mantenere stabile la pressione sanguigna rispetto agli altri gruppi. Un primo campanello d’allarme che ci diceva: “Ehi, l’età e il sesso contano!”.

Poi siamo passati all’esperimento vero e proprio con l’LPS. Abbiamo somministrato l’LPS per via intratracheale e abbiamo monitorato i topi per 6 o 24 ore. Se le loro condizioni peggioravano o raggiungevano il tempo stabilito, venivano “ricoverati” nella nostra MICU per un’ora, sotto stretto monitoraggio.

E qui sono emerse le differenze più eclatanti. I topi giovani, indipendentemente dal sesso, hanno sviluppato un danno polmonare acuto dopo 24 ore dalla somministrazione di LPS. Tutto sommato, prevedibile. Ma i topi anziani… loro hanno avuto una risposta sistemica molto più rapida e violenta! Hanno mostrato segni di acidosi lattica (un accumulo di acido lattico nel sangue, indice di sofferenza dei tessuti) e di endotossiemia (la presenza della tossina LPS nel sangue).

Tra i topi anziani, la vera sorpresa è stata questa: le femmine anziane hanno avuto il rischio di mortalità più alto. Un dato che ci ha fatto riflettere molto. Al contrario, nei maschi anziani, la ventilazione meccanica sembrava fornire un supporto efficace, contribuendo a migliorare la loro sopravvivenza. Sembra quasi che la ventilazione meccanica abbia avuto un effetto protettivo sulla stabilità cardiovascolare e respiratoria nei maschi anziani (e giovani) stimolati con LPS, un effetto che non era così evidente nelle femmine anziane.

Segni Visibili e Invisibili della Malattia

Abbiamo anche osservato altri parametri. Tutti i topi stimolati con LPS hanno perso peso in modo significativo e progressivo, e la loro temperatura corporea è scesa. Questo calo di temperatura era particolarmente marcato nei maschi anziani. È interessante notare che i topi giovani hanno tollerato l’esposizione all’LPS molto meglio degli anziani, che spesso richiedevano un “ricovero” anticipato nella MICU.

Durante la permanenza nella MICU, siamo riusciti a stabilizzare la temperatura corporea di tutti i topi con LPS, riportandola a livelli normali. Tuttavia, la frequenza cardiaca ha raccontato un’altra storia. I maschi, sia giovani che anziani, con LPS iniziavano con una frequenza cardiaca bassa, che si stabilizzava più lentamente negli anziani. Le femmine anziane con LPS avevano una frequenza cardiaca significativamente più bassa rispetto alle loro coetanee sane.

L’analisi dei gas nel sangue (emogasanalisi o BGA) alla fine dell’ora in MICU ha rivelato ulteriori dettagli. Dopo 24 ore di LPS, i topi giovani (sia maschi che femmine) mostravano una ridotta funzionalità polmonare, con livelli di ossigeno nel sangue (PaO2) più bassi. L’LPS ha anche causato un aumento dei livelli di lattato, particolarmente nei maschi anziani, suggerendo un rischio di acidosi lattica. Questa acidosi nei topi anziani era associata a una diminuzione dell’eccesso di basi (BE), un altro indicatore dell’equilibrio acido-base. Curiosamente, i livelli di potassio erano significativamente elevati nei maschi anziani con LPS, forse un meccanismo compensatorio per mitigare i disturbi del pH sanguigno, il che potrebbe aver contribuito alla loro maggiore sopravvivenza sotto stress infiammatorio.

Uno Sguardo Dentro i Polmoni e gli Altri Organi

L’analisi istopatologica dei polmoni (cioè, guardandoli al microscopio dopo averli colorati) ha mostrato un’infiltrazione di cellule immunitarie dagli vasi sanguigni verso gli spazi alveolari in tutti i topi stimolati con LPS. Questo è un segno classico dell’infiammazione polmonare. È interessante notare che anche nei topi anziani sani (gruppo di controllo “sham”) si osservava una certa infiltrazione, che aumentava leggermente dopo lo stimolo con LPS.

Ma non ci siamo fermati ai polmoni. Abbiamo esaminato cuore, fegato, milza e reni dei topi anziani. E qui, ancora differenze legate al sesso! Nelle femmine anziane, lo stimolo con LPS ha provocato una maggiore degenerazione grassa e infiltrazione di cellule immunitarie nel fegato, oltre a un aumento dell’accumulo di emosiderina (una forma di deposito di ferro) nella milza, rispetto ai maschi. Questi risultati suggeriscono una risposta infiammatoria e metabolica più accentuata nelle femmine anziane, indicando potenziali vulnerabilità sesso-specifiche allo stress infiammatorio.

Cosa Ci Dice Tutto Questo?

Beh, per prima cosa, che abbiamo creato con successo una MICU che integra tutti gli aspetti critici di una terapia intensiva umana. E questo è già un grande passo! Ma soprattutto, il nostro studio ha messo in luce delle chiare differenze legate al sesso e all’età nella risposta all’LPS e alla ventilazione meccanica.

I dati dalla clinica umana sono a volte contrastanti, ma suggeriscono che ci sono differenze. Ad esempio, alcuni studi indicano che i maschi sono più suscettibili alle infezioni respiratorie e hanno un decorso più grave. Altri, però, riportano una mortalità più alta nelle donne in casi di ARDS grave. Le donne con ARDS, inoltre, sembrano ricevere volumi correnti (VT) più alti durante la ventilazione e hanno meno probabilità di ricevere una ventilazione protettiva, specialmente se di bassa statura. Anche nel trattamento della sepsi, sono state riportate differenze: gli uomini ricevono più fluidi e ossigeno, ma le donne hanno un rischio di mortalità più alto.

Il nostro modello, con la rapida risposta sistemica negli anziani (acidosi lattica, ipotermia), è coerente con i dati clinici in cui l’ipotermia è associata a maggiore gravità e mortalità nei pazienti settici.

È chiaro che non possiamo più permetterci di usare modelli preclinici “semplificati”. Se vogliamo che la ricerca di base si traduca in terapie efficaci per tutti i pazienti, dobbiamo tenere conto della diversità. Sesso ed età non sono dettagli trascurabili, ma fattori cruciali che possono determinare come un organismo risponde a una malattia e a una terapia.

Certo, il nostro modello di danno polmonare indotto da LPS non replica perfettamente tutte le forme di ALI/ARDS (come quelle virali o da aspirazione), ma fornisce uno strumento preziosissimo per studiare le risposte immunitarie e i processi infiammatori che sono centrali in molte di queste condizioni.

Verso una Medicina Più Personalizzata

Questo studio sottolinea la necessità di includere la diversità (età e sesso) nei modelli preclinici per migliorare la traslabilità dei risultati alla clinica. La nostra MICU offre una piattaforma controllata e riproducibile per investigare i meccanismi fondamentali del danno polmonare, studiare biomarcatori e, speriamo, sviluppare strategie terapeutiche mirate e specifiche per sesso ed età.

Il prossimo passo? Usare questa piattaforma per testare nuove terapie, tenendo conto di queste differenze, per affinare protocolli di trattamento che siano davvero personalizzati. La strada è ancora lunga, ma ogni piccolo topo che “respira” nella nostra MICU ci avvicina un po’ di più a capire meglio queste complesse malattie e, un giorno, a curarle in modo più efficace per tutti.

Spero che questo viaggio nel mondo della ricerca vi sia piaciuto! Alla prossima!

Fonte: Springer