TNF: Il Fattore di Necrosi Tumorale Mette KO le Cellule della Placca Cartilaginea, Anche Sotto Pressione!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del corpo umano! Oggi voglio parlarvi di una ricerca che mi ha davvero incuriosito e che tocca un tasto dolente per molti: il mal di schiena, specialmente quello che colpisce i più giovani. Spesso, la colpa è della degenerazione del disco intervertebrale (IVD), e un piccolo componente, spesso trascurato, sembra giocare un ruolo da protagonista nelle fasi iniziali di questo processo: la placca terminale cartilaginea (CEP).

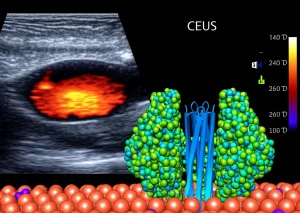

Immaginate la CEP come una sorta di “cuscinetto” specializzato che si trova sopra e sotto ogni disco intervertebrale. Ha il compito importantissimo di trasmettere i carichi compressivi e di far passare acqua, nutrienti e scorie da e verso il disco. Un vero e proprio guardiano della salute del disco! Ma cosa succede quando questo guardiano si indebolisce?

L’ipotesi di partenza: compressione buona, infiammazione cattiva?

Nel nostro studio, ci siamo chiesti come le cellule della CEP umana reagissero a due stimoli principali: la compressione dinamica (una sorta di “allenamento” meccanico) e l’esposizione a una citochina pro-infiammatoria chiamata Fattore di Necrosi Tumorale (TNF). La nostra idea, o meglio, la nostra ipotesi, era che la compressione dinamica potesse stimolare le cellule a “costruire” (anabolismo), mentre il TNF le spingesse a “distruggere” (catabolismo).

Per scoprirlo, abbiamo preso cellule umane della CEP, le abbiamo “seminate” in un idrogel di agarosio al 2% (una specie di gelatina che mima un ambiente tridimensionale) e le abbiamo sottoposte a compressione dinamica fino al 7% della loro altezza, alcune in presenza di TNF, altre no, per un periodo fino a due settimane.

Il TNF: un vero “cattivo” per le cellule CEP

Ebbene sì, i risultati hanno confermato una parte della nostra ipotesi: il TNF si è rivelato un vero osso duro per le nostre cellule CEP. Abbiamo osservato che la sua presenza era sufficiente a innescare una risposta catabolica, che diventava più evidente con il passare del tempo. Come? Principalmente attraverso due meccanismi:

- Abbassamento dell’espressione genica anabolica: in pratica, il TNF diceva alle cellule di smettere di produrre i “mattoncini” fondamentali per la loro struttura, come il collagene di tipo II (COL2A1) e gli aggrecani (ACAN), che sono essenziali per l’idratazione e la resistenza della cartilagine. Anche l’espressione del collagene di tipo VI (COL6A1), importante per la matrice pericellulare (l’ambiente più immediato attorno alle cellule), tendeva a diminuire.

- Aumento della secrezione di proteine pro-infiammatorie: non solo le cellule producevano meno materiale utile, ma iniziavano anche a rilasciare sostanze che alimentano l’infiammazione e il degrado. Pensate a proteine come l’interleuchina-1β (IL-1β), RANTES, IL-6, IL-8 e ST2, tutte note per essere coinvolte nella degenerazione del disco e nel dolore lombare cronico. Abbiamo anche visto un aumento di chemochine (come GROA, CXCL9, 12 e 13) che possono richiamare cellule immunitarie, e di mediatori infiammatori come ICAM-1 e VCAM-1, che facilitano l’adesione dei leucociti.

Un dato particolarmente interessante è stato l’aumento della secrezione di DEFB1 (beta-defensina 1) nelle cellule trattate con TNF. Questa proteina ha un ruolo nella difesa immunitaria e un’attività antimicrobica. Sebbene non ancora molto studiata nel disco intervertebrale, la sua presenza in dischi degeneri suggerisce che infezioni subcliniche potrebbero contribuire alla degenerazione. Il fatto che il TNF la stimoli nelle cellule CEP potrebbe indicare un ruolo immunomodulatorio di queste cellule, aprendo forse la strada a nuovi bersagli terapeutici.

Al contrario, e un po’ a sorpresa, la secrezione di CCL2 (una chemochina che attira monociti) è diminuita con lo stimolo del TNF. Di solito ci si aspetta un aumento, ma questa risposta può essere dipendente dal tempo e dall’età, e altri studi hanno mostrato risultati simili nelle cellule della placca terminale.

E la compressione dinamica? Un flop inaspettato… o quasi

Qui arriva la parte che ha un po’ smentito la nostra ipotesi iniziale. Nonostante studi precedenti su condrociti di cartilagine articolare avessero mostrato effetti anabolici della compressione dinamica in agarosio, nel nostro caso, con le cellule CEP, la compressione al 7% di strain non ha portato a un significativo anabolismo. L’espressione genica è rimasta per lo più indifferente ai carichi meccanici.

Perché questa differenza? Una delle spiegazioni più probabili risiede nel materiale usato, l’agarosio, e nell’interazione (o meglio, la mancanza di interazione) con i meccanorecettori cellulari, in particolare le integrine. Le integrine sono come delle “mani” che le cellule usano per “sentire” e aggrapparsi alla matrice extracellulare e trasmettere i segnali meccanici all’interno. L’agarosio, pur essendo biocompatibile e mantenendo la forma tondeggiante delle cellule, non permette un’interazione ottimale con queste integrine. Infatti, l’espressione genica delle subunità integriniche α5 e β1 non è cambiata con la compressione dinamica, suggerendo che i segnali meccanici non venivano percepiti efficacemente dalle cellule.

È come se avessimo messo le cellule in una palestra super attrezzata (il bioreattore per la compressione), ma senza fornire loro gli attrezzi giusti per allenarsi (un ambiente a cui aggrapparsi saldamente). La deformazione del 7% è considerata fisiologica e anabolica per la cartilagine, ma forse non era sufficiente in questo contesto, o forse la matrice pericellulare prodotta dalle cellule stesse era più rigida dell’agarosio, “schermando” le cellule dal segnale meccanico.

Il fattore tempo e le simulazioni al computer

Abbiamo anche notato che la risposta delle cellule CEP allo stimolo con TNF era dipendente dal tempo. Ad esempio, la secrezione di alcune proteine angiogeniche (che stimolano la formazione di vasi sanguigni) e neurotrofiche (che influenzano la crescita nervosa) tendeva a diminuire nel corso delle due settimane. Questo potrebbe suggerire che le cellule CEP, nel tempo, cercano di adattarsi a un ambiente infiammatorio prolungato, forse attivando meccanismi per prevenire l’infiltrazione di vasi e nervi nel disco, eventi associati al dolore.

Per avere un quadro più completo, abbiamo confrontato i nostri risultati sperimentali con un modello di rete regolatoria (RNM) basato su computer. Questo modello, sebbene sviluppato per i condrociti della cartilagine articolare, ha mostrato una deviazione relativamente bassa rispetto ai nostri dati, indicando risposte simili all’infiammazione e alla compressione tra i due tipi cellulari. Le simulazioni hanno anche rafforzato l’idea che la mancata attivazione delle integrine fosse cruciale: quando nel modello si “spegneva” il segnale delle integrine, i risultati simulati si avvicinavano di più a quelli sperimentali. Questo ci suggerisce che per studi futuri sulla meccanotrasduzione nelle CEP, dovremmo considerare l’uso di biomateriali che supportino meglio l’interazione tra la matrice extracellulare e i meccanorecettori cellulari, come il collagene o l’acido ialuronico.

Cosa ci portiamo a casa?

In conclusione, il nostro studio ha confermato che il TNF è un potente induttore di catabolismo nelle cellule della placca terminale cartilaginea umana. Questo si traduce in una ridotta produzione dei componenti chiave della matrice e in un aumento del rilascio di molecole infiammatorie, un cocktail micidiale che può spianare la strada alla degenerazione del disco e al mal di schiena. La compressione dinamica, almeno nelle condizioni testate (7% di strain in agarosio al 2%), non è riuscita a contrastare questi effetti negativi, probabilmente perché le cellule non “sentivano” adeguatamente lo stimolo meccanico.

Questo lavoro sottolinea l’importanza di studiare specificamente le cellule CEP e il loro comportamento in risposta a stimoli infiammatori e meccanici. L’agarosio è utile per studiare gli effetti delle citochine, ma per capire come le cellule rispondono al carico meccanico, dovremo esplorare altri biomateriali. Comprendere questi meccanismi è fondamentale se vogliamo sviluppare nuove strategie per prevenire o trattare la degenerazione discale e il dolore lombare che affligge così tante persone.

Certo, ci sono delle limitazioni: le cellule provenivano da pazienti traumatizzati (sebbene senza storia di degenerazione discale), il che potrebbe aver influenzato la loro risposta. Inoltre, l’analisi proteomica era limitata a un pannello specifico di proteine. Ma ogni studio è un passo avanti, e questo ci ha fornito indizi preziosi!

Spero che questo “viaggio” nel mondo microscopico delle nostre articolazioni vi sia piaciuto. Alla prossima!

Fonte: Springer