Microplastiche: Davvero Biodegradabili? Il Mistero Svelato dai Test (e Perché Dobbiamo Guardare Oltre la CO2!)

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che, ammettiamolo, ci riguarda tutti da vicino: le microplastiche. Ormai le troviamo ovunque, dalle cime delle montagne agli abissi oceanici, e la preoccupazione per i loro effetti sull’ambiente e sulla nostra salute è alle stelle.

L’Europa Corre ai Ripari (Ma è Abbastanza?)

Per fortuna, qualcosa si muove. La Commissione Europea ha deciso di dare una stretta all’aggiunta intenzionale di microplastiche in prodotti come detergenti, cosmetici a risciacquo, fertilizzanti a rilascio controllato… insomma, in un sacco di cose che usiamo quotidianamente. C’è però una scappatoia: se le particelle sono fatte di polimeri che soddisfano certi criteri di biodegradabilità, allora via libera.

E qui casca l’asino. Come si fa a dimostrare che una microplastica è davvero biodegradabile? Il criterio principale, secondo le linee guida ufficiali (come le famose OECD 301B citate nel regolamento REACH), è il tasso di mineralizzazione. In parole povere, si misura quanta anidride carbonica (CO2) viene prodotta quando i microbi “mangiano” il polimero. Se si raggiunge almeno il 60% di mineralizzazione in un periodo definito (tipo 28-60 giorni), il polimero passa il test. Semplice, no? Beh, non proprio.

Il Problema dei Test Standard

Il punto è che questi test sono stati pensati e validati per sostanze semplici, solubili, a basso peso molecolare. Applicarli così come sono a particelle polimeriche complesse, come le microplastiche, è un po’ come usare le istruzioni di montaggio di una bicicletta per assemblare un’astronave. Molti prodotti, poi, sono un mix di componenti diversi, con forme, dimensioni e composizioni chimiche variegate, che potrebbero degradarsi in modi e tempi differenti. Il rischio di interpretare male i risultati è altissimo.

Dal punto di vista scientifico, la biodegradazione di un polimero è un processo a più fasi:

- Biodeterioramento: il materiale inizia a rovinarsi in superficie.

- Depolimerizzazione: le lunghe catene polimeriche si spezzano in pezzi più piccoli.

- Bioassimilazione: i microbi assorbono questi pezzi più piccoli.

- Mineralizzazione: i microbi trasformano completamente i pezzi assorbiti in CO2, acqua e nuova biomassa.

I test attuali si concentrano quasi solo sull’ultima fase, la mineralizzazione. Ma che ne è delle altre? Trascurare il deterioramento, la frammentazione (quella che viene chiamata degradazione primaria, anche se manca ancora una definizione ufficiale chiara) e l’assimilazione potrebbe darci un quadro incompleto, facendoci sottovalutare la persistenza delle microplastiche o la formazione di frammenti ancora più piccoli e potenzialmente problematici.

Il Nostro Esperimento: Microcapsule Sotto la Lente (Radioattiva!)

Per capirci qualcosa di più, abbiamo deciso di mettere alla prova un tipo specifico di microplastica: delle microcapsule di poliurea (PUA), simili a quelle usate per incapsulare pesticidi. La sfida qui è doppia: il polimero che forma il guscio della capsula è solo una piccolissima parte del prodotto (meno dell’1%!), il resto è principalmente acqua e un solvente organico contenuto all’interno. Come facciamo a misurare la degradazione specifica del guscio senza essere ingannati dal resto?

La soluzione è stata usare un trucco: la marcatura radioattiva. Abbiamo sintetizzato le nostre microcapsule usando un monomero (un “mattoncino” base del polimero) contenente Carbonio-14 (¹⁴C), un isotopo radioattivo. In questo modo, potevamo tracciare specificamente la CO2 (¹⁴CO₂) derivante dalla degradazione del *solo* polimero, con una sensibilità e una specificità pazzesche.

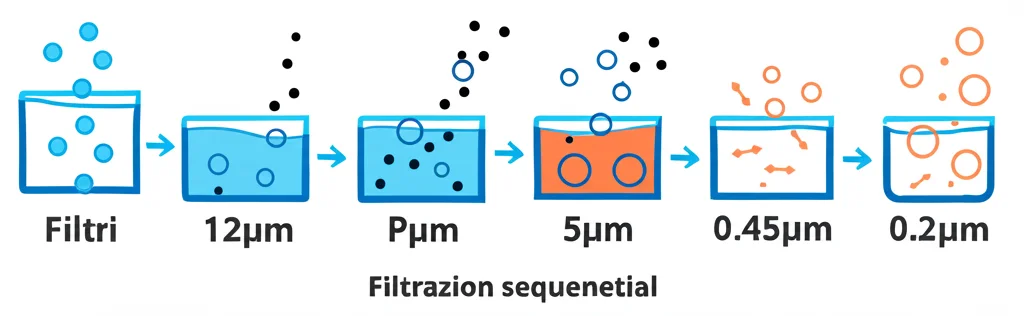

Abbiamo quindi preso la nostra sospensione di microcapsule ¹⁴C-marcate e l’abbiamo sottoposta al test standard OECD 301B, con qualche modifica. Abbiamo usato un inoculo microbico filtrato (per ridurre le interferenze della matrice) e abbiamo prolungato un po’ i tempi. Oltre a misurare la ¹⁴CO₂ prodotta, abbiamo anche monitorato come cambiava la distribuzione delle dimensioni delle particelle nel tempo, usando una serie di filtrazioni sequenziali.

Risultati Iniziali: Sembrava Funzionare…

All’inizio, i risultati sembravano incoraggianti. Dopo 28 giorni, circa il 19% della radioattività applicata era stata convertita in ¹⁴CO₂. Non male, considerando che la poliurea è un materiale piuttosto robusto! Abbiamo pensato: forse le modifiche che avevamo introdotto nella struttura del polimero (inserendo legami estere, noti per essere più facilmente “attaccabili” dall’acqua e dai microbi) stavano funzionando, rendendolo più biodegradabile.

Ma la scienza è fatta di dubbi e verifiche. E la filtrazione sequenziale ci ha riservato una sorpresa. All’inizio del test (giorno 0), la radioattività si divideva quasi equamente tra due frazioni: circa il 55% era trattenuto da un filtro da 12 µm (quindi particelle più grandi, presumibilmente le nostre microcapsule intatte) e quasi il 50% passava attraverso tutti i filtri, finendo nel filtrato finale (< 0.2 µm). Quest'ultima frazione rappresentava quindi materiale molto piccolo, probabilmente molecole o oligomeri solubili.

Dopo 28 giorni, la quantità di ¹⁴CO₂ prodotta (il 19%) corrispondeva quasi perfettamente alla diminuzione della radioattività nella frazione più piccola (< 0.2 µm), che era scesa di circa il 18%. Sembrava quindi che la mineralizzazione provenisse quasi interamente da questa frazione solubile. Curiosamente, anche la frazione più grande (> 12 µm) era diminuita un po’ (circa del 12%). Questo ci ha fatto chiedere: anche le capsule si stanno degradando in frammenti più piccoli o addirittura mineralizzando?

Il Colpo di Scena: Non Era la Plastica a Degradarsi!

Per vederci chiaro, abbiamo fatto un secondo esperimento. Questa volta, prima di iniziare il test di biodegradazione, abbiamo separato fisicamente la sospensione iniziale in due frazioni: quella trattenuta dal filtro da 12 µm (> 12 µm, le nostre capsule) e quella che passava attraverso (< 12 µm, che include la frazione solubile). Poi abbiamo testato la biodegradabilità di queste due frazioni separatamente. E qui è arrivato il colpo di scena: la frazione < 12 µm ha mostrato una mineralizzazione simile a quella della sospensione originale. Ma la frazione > 12 µm, quella contenente le nostre microcapsule di poliurea ¹⁴C-marcate… non ha mostrato praticamente nessuna mineralizzazione! Zero ¹⁴CO₂ prodotta.

Era chiaro: la biodegradazione che avevamo osservato nel primo esperimento non era dovuta alle microcapsule stesse, ma a qualcos’altro presente nella sospensione, qualcosa di molto più piccolo e solubile.

L’Identikit del “Colpevole”

Ma cos’era questo “qualcos’altro”? Per scoprirlo, abbiamo analizzato la frazione ultra-filtrata (< 0.2 µm) della sospensione originale usando una tecnica super potente: la cromatografia liquida ad altissime prestazioni accoppiata alla spettrometria di massa ad alta risoluzione e a un rilevatore di radioattività (UHPLC-HRMS-radio). L'analisi ha rivelato la presenza di una molecola specifica ¹⁴C-marcata: l'acido aminocaproico. Questa molecola è un derivato ossidato del monomero ¹⁴C-esamimetilendiammina che avevamo usato per sintetizzare il polimero. In pratica, era un residuo di sintesi, rimasto “intrappolato” nella sospensione. E indovinate un po’? L’acido aminocaproico è classificato come facilmente biodegradabile (mineralizza al 76% in 28 giorni secondo un altro test standard, l’OECD 301D).

Abbiamo stimato che questo acido aminocaproico costituisse oltre l’80% della radioattività presente nella frazione solubile (< 0.2 µm), che a sua volta rappresentava circa il 50% della radioattività totale della sospensione. Facendo due conti, circa il 41% della radioattività totale della nostra sospensione era dovuta a questo residuo solubile e biodegradabile! Ecco spiegata la mineralizzazione osservata: non era la microplastica, ma un suo "parente" molecolare rimasto dalla produzione.

Lezioni Imparate e la Strada da Seguire

Questa storia ci insegna una lezione fondamentale: quando si testa la biodegradabilità delle microplastiche, bisogna stare attentissimi alle impurità! Residui di sintesi, additivi, o altri componenti del prodotto possono essere facilmente scambiati per il polimero stesso e portare a conclusioni completamente sbagliate sulla sua reale degradabilità.

Quindi, cosa fare? Le raccomandazioni che emergono da questo studio sono due, e mi sembrano cruciali:

- Purificare o Caratterizzare a Fondo: Prima di fare un test di biodegradabilità, il materiale plastico andrebbe purificato il più possibile per eliminare contaminanti. Se non è possibile, bisogna almeno caratterizzare in modo super dettagliato la composizione del prodotto che si sta testando, per sapere cosa c’è dentro e poter interpretare correttamente i risultati. Nel nostro caso, abbiamo dimostrato che una semplice filtrazione con lavaggio può isolare le microcapsule.

- Diversificare gli Endpoint: Guardare Oltre la CO2: Non possiamo basarci solo sulla mineralizzazione. È fondamentale monitorare anche altri parametri, come i cambiamenti nella distribuzione delle dimensioni delle particelle. Questo ci dà informazioni sulla frammentazione (la degradazione primaria) e ci aiuta a capire meglio l’intero processo. Integrare analisi sulla morfologia (come cambia la forma delle particelle), sulla chimica della superficie e sulla possibile formazione di prodotti intermedi ci darebbe un quadro molto più completo e affidabile.

La marcatura con ¹⁴C si è rivelata uno strumento potentissimo per svelare questi meccanismi e distinguere la degradazione del polimero da quella di altri componenti, specialmente in prodotti complessi. Certo, è una tecnica costosa e richiede laboratori specializzati, quindi non è praticabile per i test di routine. Ma è fondamentale per la ricerca e per validare nuovi metodi.

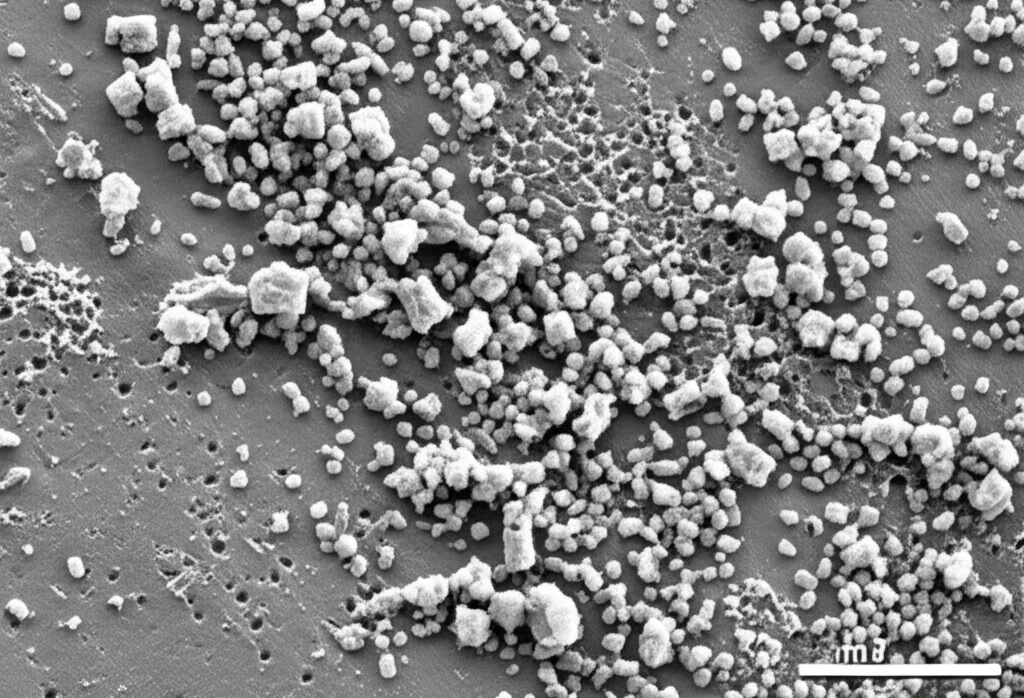

In futuro, dovremo esplorare e implementare tecniche analitiche alternative che possano darci informazioni simili senza bisogno della radioattività. Tecniche come la spettroscopia infrarossa (FTIR) o Raman, e la microscopia elettronica a scansione (SEM), potrebbero aiutarci a seguire i cambiamenti chimici e morfologici delle microplastiche durante la degradazione.

In Conclusione

Insomma, la faccenda della biodegradabilità delle microplastiche è più complicata di quanto sembri. I test standard attuali, focalizzati solo sulla produzione di CO2, rischiano di darci risposte parziali o addirittura fuorvianti, soprattutto a causa delle impurità e della complessità dei materiali. È ora di cambiare approccio: dobbiamo purificare meglio i campioni, caratterizzarli a fondo e, soprattutto, diversificare i parametri che misuriamo, andando a guardare anche la frammentazione e i cambiamenti fisici e chimici delle particelle. Solo così potremo avere una valutazione davvero accurata e affidabile della sorte delle microplastiche nell’ambiente e prendere decisioni informate per proteggerlo.

Fonte: Springer