Il Terzo Mezzo: Semplificare il Contatto tra Solidi con Elementi Finiti Lineari

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi nel mondo affascinante, e a volte un po’ ostico, della simulazione numerica, in particolare quando dobbiamo capire come si comportano gli oggetti quando entrano in… contatto! Sembra banale, ma modellare accuratamente cosa succede quando due superfici si toccano, si premono, magari scivolano l’una sull’altra, è una delle sfide più grandi nell’ingegneria computazionale. Pensate alle guarnizioni, agli pneumatici, ai giunti meccanici, persino alla robotica morbida o all’ottimizzazione topologica: il contatto è ovunque.

La Complessità del Contatto nelle Simulazioni

Tradizionalmente, usare il Metodo degli Elementi Finiti (FEM) per simulare il contatto significa scontrarsi con delle “disequazioni”. In pratica, dobbiamo dire al computer che due oggetti non possono compenetrarsi, una condizione che matematicamente è più complessa di una semplice equazione. Esistono tanti metodi per gestire questo:

- Metodi di penalità (che permettono una piccolissima compenetrazione)

- Moltiplicatori di Lagrange (che impongono il vincolo esattamente)

- Metodi barriera (che mantengono un piccolissimo spazio tra i corpi)

Ognuno ha i suoi pro e contro, e spesso richiedono algoritmi di ricerca complessi per capire *quali* parti degli oggetti potrebbero entrare in contatto, specialmente quando le deformazioni sono grandi.

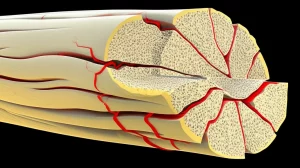

L’Idea del “Terzo Mezzo”: Un Cuscinetto Virtuale

E se potessimo aggirare elegantemente il problema delle disequazioni? Qui entra in gioco un approccio chiamato “contatto tramite terzo mezzo” (third medium contact). Immaginate di riempire lo spazio vuoto tra due (o più) oggetti con un materiale virtuale, un “terzo mezzo”, appunto. Questo materiale è molto speciale:

- È estremamente soffice quando gli oggetti sono lontani, quasi non influenzando il loro comportamento.

- Diventa incredibilmente rigido, quasi una barriera impenetrabile, quando gli oggetti si avvicinano moltissimo, impedendo loro di compenetrarsi.

L’idea geniale è che ora non abbiamo più una condizione di contatto “accesa/spenta” (la disequazione), ma semplicemente un materiale (il terzo mezzo) che si deforma moltissimo nelle zone di contatto. Il problema si trasforma nel calcolare la deformazione di questo mezzo, usando le equazioni standard della meccanica dei continui. Niente più disequazioni complesse da gestire direttamente! Questo approccio è fantastico per simulare grandi deformazioni e persino l’auto-contatto (quando un oggetto si piega su se stesso).

La Sfida: Mesh Impazzite e la Necessità di Regolarizzazione

Sembra troppo bello per essere vero? Beh, una complicazione c’è. Quando gli oggetti si avvicinano e il terzo mezzo viene schiacciato o stirato all’inverosimile, gli elementi finiti che usiamo per discretizzare questo mezzo possono deformarsi in modi estremi, “accartocciarsi” o addirittura auto-compenetrarsi (mesh distortion). Questo può mandare a monte la simulazione.

Per evitare questo collasso della mesh, sono state sviluppate tecniche di “regolarizzazione”. Molte di queste tecniche, però, si basano sul calcolo di gradienti complessi (il gradiente del gradiente della deformazione, per i tecnici!). Questo, in pratica, ha spesso richiesto l’uso di elementi finiti più complessi, come quadrilateri o esaedri con funzioni di forma quadratiche. E c’è di più: usare elementi triangolari o tetraedrici quadratici per questo scopo non funziona molto bene, perché i loro gradienti di secondo ordine sono costanti all’interno dell’elemento, limitando la loro capacità di controllare le distorsioni locali della mesh.

La Nostra Soluzione: Elementi Semplici, Risultati Robusti

Ed ecco dove si inserisce il nostro lavoro. Ci siamo chiesti: possiamo trovare un modo per regolarizzare la mesh del terzo mezzo che ci permetta di usare gli elementi finiti più semplici possibili, cioè triangoli e tetraedri lineari (quelli con funzioni di forma di primo ordine, T1 e O1 rispettivamente)? Questi elementi sono computazionalmente meno costosi e più facili da gestire.

La risposta è sì! Abbiamo sviluppato e applicato una nuova tecnica di regolarizzazione, basata su un’idea introdotta in un nostro lavoro precedente (Wriggers et al. [37]). Invece di calcolare direttamente i gradienti complessi della deformazione o della rotazione, li approssimiamo introducendo delle variabili di campo aggiuntive (che abbiamo chiamato (p_i)) all’interno degli elementi del terzo mezzo.

Come Funziona (in Breve)

Senza entrare troppo nei dettagli matematici, l’idea è aggiungere all’energia potenziale del sistema dei termini che “legano” queste nuove variabili (p_i) a delle misure della distorsione locale dell’elemento (come la parte “skew”, o antisimmetrica, del gradiente di deformazione). Ci sono poi altri termini che penalizzano le variazioni spaziali di queste (p_i). In pratica:

- Un termine “costringe” le (p_i) a rappresentare la misura di distorsione locale.

- Un altro termine “liscia” la distribuzione di queste (p_i), agendo come una regolarizzazione che previene le deformazioni eccessive della mesh.

Il bello è che questi termini aggiuntivi sono formulati in modo tale da non richiedere il calcolo esplicito dei gradienti di secondo ordine. Questo ci apre le porte all’uso di elementi lineari! Certo, introduciamo nuove incognite ((p_i)), ma ci sono modi efficienti per gestirle, ad esempio condensandole a livello di elemento o usando tecniche di “operator split”. Abbiamo anche visto che per gli elementi lineari, possiamo persino semplificare ulteriormente la formulazione tralasciando alcuni termini di regolarizzazione (come quello legato al gradiente del determinante Jacobiano (J)) senza perdere robustezza.

Alla Prova dei Fatti: Esempi Numerici

Abbiamo testato a fondo queste nuove formulazioni.

- Il “C-Box” 2D: Un classico benchmark con due travi a mensola che entrano in contatto puntuale e poi lineare. Sia con triangoli lineari (T1) che quadratici (T2, per confronto), il nostro metodo ha gestito il contatto in modo accurato e robusto, anche con mesh molto deformate nell’area di contatto. I T1 si sono dimostrati particolarmente solidi.

- Solidi Multipli in 2D: Abbiamo simulato due dischi e un’ellisse confinati in una scatola, che vengono compressi dall’alto. Anche qui, il metodo ha gestito i contatti multipli complessi senza problemi, sia con tutti i lati della scatola presenti, sia rimuovendone uno (creando un problema con un corpo libero).

- Piastre in 3D: Abbiamo simulato due piastre parallele che entrano in contatto puntuale, poi lineare e infine superficiale a causa di carichi applicati. Abbiamo usato sia tetraedri lineari (O1) che esaedri lineari (H1). Entrambi gli elementi, grazie alla nuova regolarizzazione, hanno funzionato egregiamente, gestendo le severe deformazioni del terzo mezzo e le transizioni tra i diversi stati di contatto.

I risultati sono stati davvero incoraggianti. Le simulazioni sono robuste, convergenti e l’accuratezza nell’imporre il vincolo di contatto è paragonabile a quella dei metodi classici, ma con il vantaggio di poter usare elementi molto semplici e una formulazione che evita le disequazioni.

Conclusioni e Prospettive Future

In sintesi, abbiamo sviluppato e validato formulazioni di elementi finiti del primo ordine (lineari) per il metodo del terzo mezzo, sia in 2D (triangoli) che in 3D (tetraedri ed esaedri). La chiave è una tecnica di regolarizzazione che approssima i gradienti necessari, bypassando la necessità di elementi complessi o il problema dei gradienti costanti negli elementi quadratici semplici.

Questo rende il metodo del terzo mezzo ancora più attraente: combina la semplicità concettuale di evitare le disequazioni con la possibilità di usare gli elementi finiti più basilari, mantenendo robustezza anche per deformazioni molto grandi e contatti complessi.

Certo, c’è ancora spazio per migliorare, ad esempio studiando modi ancora più efficienti per trattare le variabili aggiuntive (p_i) o estendendo queste formulazioni per includere l’attrito tra le superfici. Ma crediamo che questo lavoro apra nuove possibilità per simulare problemi di contatto in modo più semplice ed efficiente.

Fonte: Springer