Svelando la Trivialità: Un Viaggio Algebrico nel Teorema di Fischer–Grauert

Ciao a tutti, appassionati di matematica e curiosi esploratori dell’universo astratto! Oggi voglio portarvi con me in un’avventura affascinante nel cuore della geometria, un luogo dove forme complesse e strutture eleganti danzano insieme. Parleremo di un risultato classico, il teorema di Fischer–Grauert, ma lo faremo con una svolta moderna, esplorando la sua controparte nel mondo della geometria algebrica. Preparatevi, perché stiamo per addentrarci in concetti come famiglie di varietà, isomorfismi e topologie sottili!

Il Classico: Il Teorema di Fischer–Grauert nel Mondo Analitico

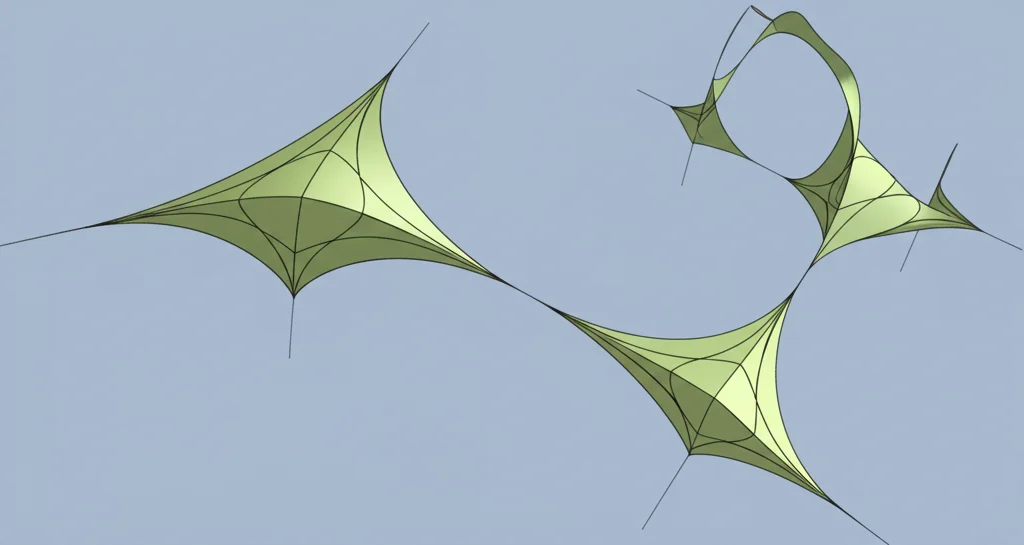

Immaginate di avere uno “spazio fibrato” analitico. Cosa significa? Pensatelo come una sorta di “libro” (la base S) le cui “pagine” (le fibre X_s) sono tutte copie identiche (analiticamente isomorfe) di una stessa pagina modello (una varietà complessa compatta X). Il famoso teorema di Wolfgang Fischer e Hans Grauert del 1965 ci dice una cosa meravigliosa: se avete una situazione del genere, e la mappa che definisce questo “libro” è “bella” (una sommersione propria), allora localmente, vicino a qualsiasi punto della base, questo libro assomiglia tremendamente a un semplice prodotto. In parole povere, zoomando abbastanza, la famiglia è *localmente triviale*: una piccola porzione della famiglia è indistinguibile da un semplice “pacchetto” della pagina modello X impilata sulla porzione corrispondente della base S. Un risultato potente e intuitivo nel mondo delle varietà complesse.

La Sfida Algebrica: Perché Non È Così Semplice?

Ora, da matematico, la domanda sorge spontanea: vale qualcosa di simile anche nel regno della geometria algebrica, dove lavoriamo con schemi definiti da equazioni polinomiali su campi algebricamente chiusi `k`? La risposta è… ni. Se interpretiamo “localmente triviale” nel senso più naïf, usando la topologia standard di Zariski, le cose non funzionano.

Prendiamo un esempio classico: una famiglia di curve ellittiche definita su `k[t, t^{-1}]` (pensate a `t` come un parametro che varia, escludendo `t=0`) dall’equazione `Y^2Z = X^3 – tZ^3`. Ogni singola fibra (per un valore specifico di `t`) è una curva ellittica, e sono tutte isomorfe *come varietà astratte*. Tuttavia, la famiglia *non* è localmente triviale nella topologia di Zariski. La “forma” della curva cambia in modo sottile al variare di `t` (il suo j-invariante dipende da `t`), impedendo un isomorfismo locale con un prodotto fisso.

Questo ci dice che la topologia di Zariski è troppo “grossolana”. Abbiamo bisogno di una lente d’ingrandimento più potente. Ed è qui che entra in gioco la *topologia étale*. Invece di chiedere la trivialità su aperti di Zariski, chiediamo se la famiglia diventa triviale dopo un “cambio di base étale”, una sorta di copertura più fine dello spazio base S. Se una famiglia è triviale dopo un tale cambio di base, la chiamiamo *isotriviale*.

Il Nostro Risultato: Una Variante Algebrica con le Giuste Ipotesi

Ed eccoci al cuore della nostra esplorazione! Nel mio lavoro, ho cercato di colmare una lacuna nella letteratura, fornendo un enunciato preciso e una dimostrazione dettagliata di una variante algebrica del teorema di Fischer–Grauert. Il risultato principale (che chiameremo Teorema 1.3 nel gergo tecnico) afferma questo:

Teorema (Versione Colloquiale): Prendiamo un campo `k` algebricamente chiuso e “sufficientemente grande” (con grado di trascendenza infinito sul suo campo primo). Consideriamo una famiglia `f: X -> S` di varietà algebriche dove:

- `f` è “bella”: liscia e proiettiva (le fibre sono varietà proiettive lisce).

- La base `S` è uno schema ridotto di tipo finito su `k`.

- Le fibre sono tutte isomorfe a una varietà fissa `X` (la famiglia è *fibrewise trivial*).

- Cruciale: Lo *schema dei gruppi di automorfismi* della fibra `X`, denotato `Aut^X_k`, è *ridotto*. (Questo significa che non ha “direzioni infinitesimale” strane, è liscio se visto come schema).

Allora, sotto queste condizioni, la famiglia `f` è *isotriviale*. Cioè, localmente sulla base `S`, nella topologia étale, la famiglia assomiglia a un prodotto `X x U`.

L’ipotesi che `Aut^X_k` sia ridotto è fondamentale. Fortunatamente, è automaticamente soddisfatta se il nostro campo `k` ha caratteristica 0. Ma in caratteristica `p > 0`, può non esserlo, e vedremo che questo fa la differenza!

La Mappa del Tesoro: Come Siamo Arrivati Lì?

Dimostrare un teorema del genere è un viaggio. Ecco le tappe principali che abbiamo seguito:

1. Partire da Qualche Parte (Isotrivialità Generica): Il primo passo è stato mostrare che la famiglia è isotriviale almeno su un “pezzo grosso” della base `S` (un aperto denso `U`). Qui è entrata in gioco l’ipotesi che `k` sia “grande” (infinito grado di trascendenza). Abbiamo usato un lemma tecnico sui sottoinsiemi costruibili e lo schema `Isom` che parametrizza gli isomorfismi tra `X` e `X x S`.

2. L’Indizio Silenzioso (La Mappa di Kodaira–Spencer): Abbiamo poi introdotto la mappa di Kodaira–Spencer (`KS_f`). Pensatela come un sensore che misura quanto la famiglia “varia” infinitesimalmente. Abbiamo dimostrato che l’isotrivialità generica implica che questa mappa `KS_f` deve essere identicamente nulla *su tutta* la base `S`. È come scoprire che, nonostante le apparenze, non c’è variazione infinitesimale nascosta.

3. Semplificare il Panorama (Riduzione a Curve): Per gestire la complessità della base `S`, abbiamo usato un criterio tecnico (ispirato al criterio valutativo di piattezza) per ridurre il problema al caso in cui `S` è una semplice curva liscia. Se riusciamo a dimostrare l’isotrivialità su tutte le curve che mappano in `S`, allora vale anche su `S`.

4. La Prova Formale (Trivialità Formale): Con la mappa `KS_f` a zero e lavorando su una curva, siamo passati a dimostrare la *trivialità formale* in ogni punto `s` della base. Questo significa mostrare che la famiglia è triviale non solo nel punto `s`, ma anche nei suoi “intorni infinitesimali” di ordine sempre maggiore (sugli schemi `Spec O_{S,s}/m_s^{n+1}`).

* In caratteristica 0, abbiamo usato un calcolo esplicito basato sul fatto che `KS_f = 0` permette di “sollevare” l’identità da una fibra a un isomorfismo infinitesimale.

* In caratteristica `p > 0`, la strategia è diversa. Il fatto che `KS_f = 0` permette, grazie a una variante di un lemma di Ogus, di “far discendere” la famiglia lungo il morfismo di Frobenius, localmente nella topologia étale. Ripetendo questo processo, si ottiene la trivialità formale.

5. Dall’Infinitesimo al Locale (Conclusione): Infine, un risultato potente (che combina il Teorema di Esistenza di Grothendieck e il Teorema di Approssimazione di Artin) ci dice che per famiglie proiettive, la trivialità formale in un punto implica l’isotrivialità in quel punto. Mettendo insieme tutti i pezzi, abbiamo ottenuto il nostro teorema!

Perché l’Ipotesi “Ridotto” è Così Importante?

Vi avevo accennato che l’ipotesi su `Aut^X_k` ridotto è cruciale, specialmente in caratteristica `p > 0`. Ebbene sì! Abbiamo costruito degli esempi specifici. Prendendo una varietà `X` il cui gruppo di automorfismi ha una componente connessa non ridotta (come il gruppo `µ_p`), e costruendo una famiglia `X -> S` come un “quoziente” di una famiglia triviale `X x S’` tramite un’azione di `µ_p` (dove `S’ -> S` è un rivestimento étale non banale), otteniamo una famiglia che è *fibrewise trivial* (tutte le fibre sono `X`) ma *non* è isotriviale. Anzi, in questi casi, la mappa di Kodaira–Spencer può essere diversa da zero ovunque! Questo dimostra che senza l’ipotesi di `Aut^X_k` ridotto, il nostro bel teorema algebrico può fallire.

Riflessioni Finali

È stato un viaggio intenso, vero? Abbiamo visto come un teorema classico dell’analisi complessa possa trovare una nuova vita nella geometria algebrica, ma non senza sfide e condizioni precise. La bellezza sta nel vedere come concetti diversi – topologie (Zariski, étale), teoria della deformazione (Kodaira–Spencer), strutture di gruppo (schemi di automorfismi), e persino l’aritmetica (caratteristica p, Frobenius) – si intreccino per dipingere un quadro completo.

Il nostro risultato estende il teorema di Fischer–Grauert al mondo algebrico sotto ipotesi ragionevoli, in particolare quando il gruppo di automorfismi delle fibre si comporta “bene” (è ridotto). Resta aperta la domanda se si possa ottenere un risultato simile usando una topologia ancora più fine, come la fppf, per rimuovere forse l’ipotesi sul gruppo di automorfismi. Ma questa… è un’altra storia, per un’altra avventura matematica! Spero vi siate divertiti a esplorare con me questo angolo affascinante della geometria.

Fonte: Springer