Faglie Sotto Pressione: Il Destino dei Serbatoi Esauriti e lo Stoccaggio Sicuro di Gas

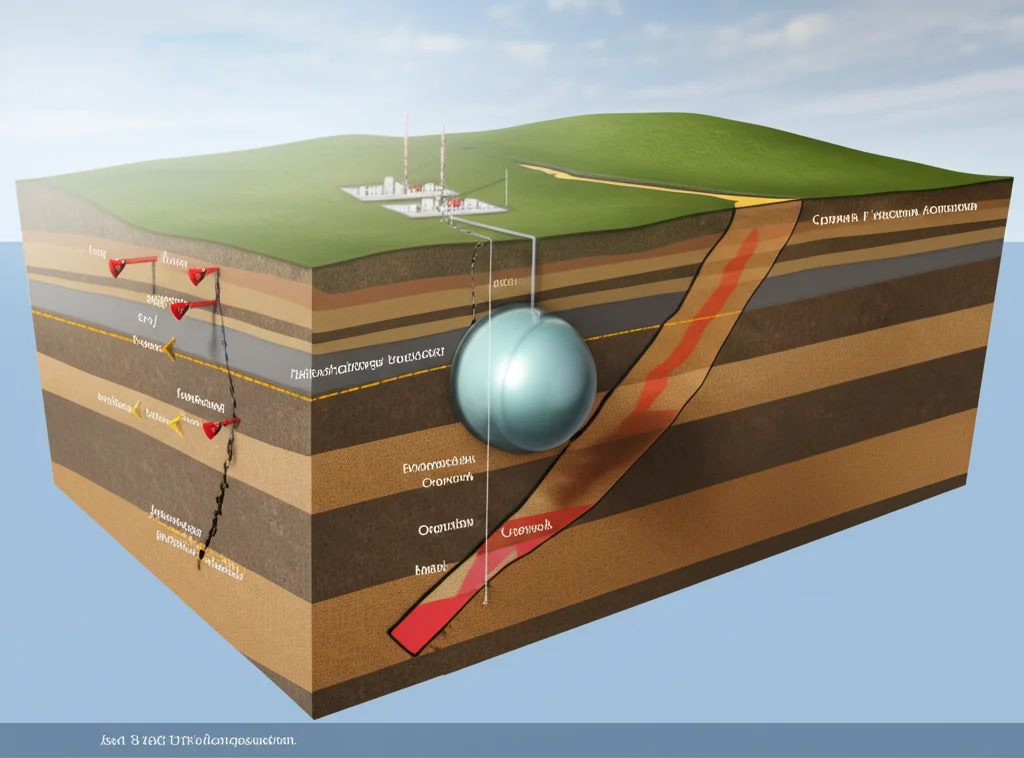

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di affascinante che si nasconde sotto i nostri piedi: i serbatoi di petrolio e gas ormai “spremuti” e come possiamo (o non possiamo) riutilizzarli in modo intelligente. Immaginate questi enormi spazi sotterranei, un tempo pieni di preziose risorse energetiche. Ora che li abbiamo svuotati, o quasi, cosa ne facciamo? Una delle idee più promettenti è trasformarli in giganteschi “magazzini” sotterranei per il gas naturale, l’idrogeno o persino per intrappolare la CO2, aiutandoci nella lotta contro il cambiamento climatico. Sembra fantastico, vero? Ma c’è un “ma”, e si chiama tenuta geologica.

Perché la tenuta delle faglie è così cruciale?

Pensate a questi serbatoi esauriti come a delle bottiglie. Per poterci conservare qualcosa in sicurezza, specialmente gas sotto pressione, dobbiamo essere sicurissimi che il “tappo” tenga perfettamente. Nel nostro caso, il tappo è rappresentato dalla roccia di copertura (il cosiddetto caprock), uno strato di roccia impermeabile che sovrasta il serbatoio e che originariamente impediva al petrolio e al gas di scappare.

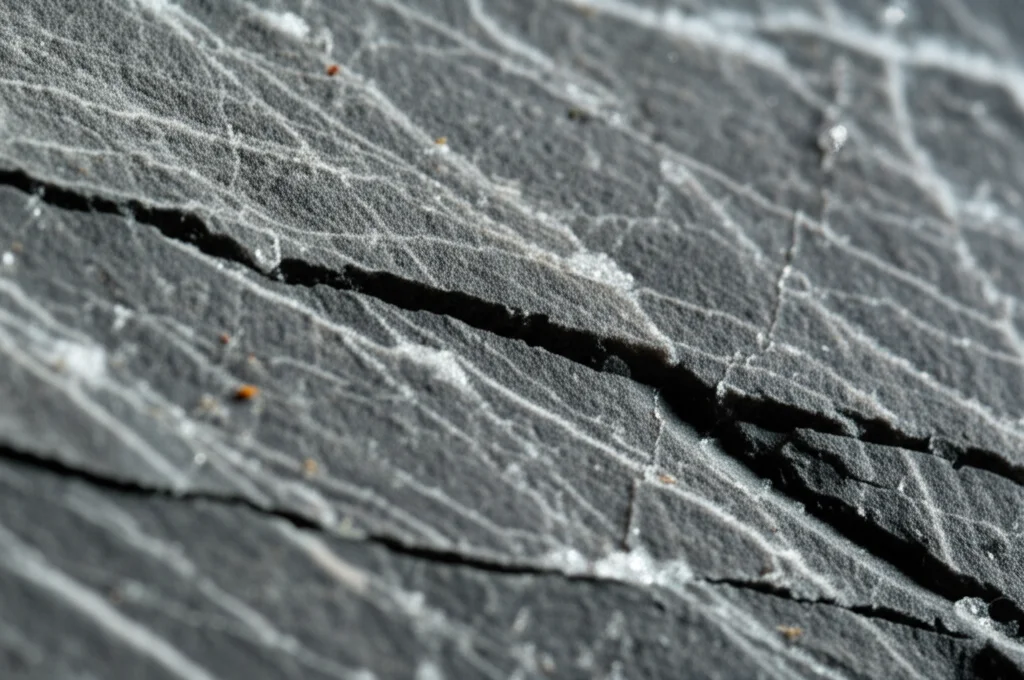

Il problema è che questa roccia di copertura non è sempre un blocco unico e perfetto. Spesso è attraversata da faglie, fratture naturali nella roccia. Finché il serbatoio era pieno e in pressione, queste faglie magari se ne stavano tranquille, ben sigillate. Ma cosa succede quando iniziamo a estrarre petrolio e gas?

Il problema: quando la pressione cala, le faglie si “svegliano”?

Ecco il punto cruciale: l’estrazione massiccia di idrocarburi fa crollare la pressione all’interno del serbatoio. Questo cambiamento non rimane confinato lì sotto, ma si propaga anche alla roccia di copertura sovrastante. La diminuzione della pressione dei pori (la pressione dei fluidi intrappolati nei minuscoli spazi della roccia) e la conseguente modifica degli stress in situ (le forze naturali che agiscono sulla roccia) possono letteralmente “riattivare” faglie che prima erano inattive.

È un po’ come togliere un puntello fondamentale da una struttura: le forze si ridistribuiscono e qualcosa che prima era stabile può iniziare a muoversi o a rompersi. Se una faglia nella roccia di copertura si riattiva, può creare una via di fuga per qualsiasi gas che noi cerchiamo di iniettare e stoccare nel serbatoio sottostante. Addio stoccaggio sicuro! Questo rende fondamentale capire *come* e *quando* queste faglie potrebbero diventare un problema.

FSP e FTP: i nostri “termometri” per la stabilità delle faglie

Per affrontare questa sfida, noi geologi e ingegneri abbiamo bisogno di strumenti per valutare il rischio. Qui entrano in gioco due concetti chiave, due indici che ci aiutano a misurare la “febbre” delle faglie:

- FSP (Fault Slip Potential): Il Potenziale di Scorrimento della Faglia. Questo indice ci dice quanto è probabile che una faglia scivoli lungo il suo piano, causando quella che chiamiamo una rottura per taglio (shear failure). È il meccanismo di riattivazione più comune.

- FTP (Fault Tensile Potential): Il Potenziale di Trazione della Faglia. Questo, invece, misura la probabilità che la faglia si apra, si crei una frattura per trazione (tensile failure).

Abbiamo sviluppato un modello matematico che calcola questi due indici tenendo conto di tutti i fattori in gioco: come cambia la pressione nel serbatoio e nella copertura, come si modificano gli stress, le proprietà meccaniche della roccia, la geometria della faglia (la sua inclinazione e orientamento) e persino le sue caratteristiche di attrito. L’obiettivo è avere una valutazione dinamica, che segua l’evoluzione della stabilità della faglia man mano che il serbatoio si svuota.

Cosa ci dicono i modelli? Risultati chiave

Analizzando i risultati del nostro modello, abbiamo fatto scoperte davvero interessanti. La prima, e forse più rassicurante, è che il rischio di rottura per trazione (misurato dall’FTP) tende a diminuire (l’indice FTP aumenta, allontanandosi dal valore critico -1) man mano che il serbatoio si depletà. Questo significa che è molto improbabile che le faglie si “aprano” a causa della diminuzione di pressione. Possiamo tirare un sospiro di sollievo su questo fronte.

Il vero protagonista, quindi, è l’FSP, il potenziale di scorrimento. È questo il fattore critico che determina se la tenuta della faglia reggerà o meno. E qui le cose si complicano, perché il comportamento dell’FSP dipende moltissimo dal tipo di faglia e da un sacco di altre condizioni.

Abbiamo analizzato tre tipi principali di faglie, classificate in base a come si muovono i blocchi di roccia:

- Faglie Normali: Dove il blocco superiore scende rispetto a quello inferiore (tipiche di zone in estensione).

- Faglie Inverse: Dove il blocco superiore sale rispetto a quello inferiore (tipiche di zone in compressione).

- Faglie Trascorrenti: Dove i blocchi scorrono orizzontalmente l’uno accanto all’altro.

Per le faglie normali, la situazione è delicata: l’FSP tende ad essere maggiore (quindi più rischioso) quando la faglia è più vicina alla cima del serbatoio. In certe condizioni – ad esempio, se la roccia di copertura ha un basso rapporto di Poisson (si deforma poco lateralmente quando compressa verticalmente), un alto coefficiente di Biot (la pressione del fluido influenza molto lo stress sulla roccia), un basso attrito interno sulla faglia e si trova in un certo intervallo di inclinazione e orientamento rispetto agli stress principali – l’FSP può aumentare significativamente con la deplezione. In questi casi, bisogna stare molto attenti a non far scendere troppo la pressione nel serbatoio se si vuole usarlo per lo stoccaggio.

Per le faglie inverse e trascorrenti, il comportamento è un po’ diverso. All’inizio della deplezione, l’FSP è spesso maggiore se la faglia è più lontana dal serbatoio (il contrario delle faglie normali). In molti casi, l’FSP tende a diminuire con la deplezione, rendendo queste faglie più stabili. Tuttavia, attenzione! Se lo stress orizzontale massimo iniziale non è eccessivamente alto rispetto a quello verticale ((frac{{sigma_text{H} }}{{sigma_{{text{v}}} }}) basso), l’FSP di queste faglie può prima diminuire e poi, in una fase più avanzata della deplezione, ricominciare ad aumentare. Quindi, anche se all’inizio sembrano diventare più sicure, il rischio può ripresentarsi più tardi.

Fattori che fanno la differenza

Oltre al tipo di faglia e alla sua distanza dal serbatoio, ci sono altri elementi che influenzano pesantemente l’FSP:

- Proprietà meccaniche della roccia di copertura: Un basso rapporto di Poisson e un alto coefficiente di Biot tendono ad aumentare il rischio di scorrimento per le faglie normali vicine al serbatoio.

- Proprietà di attrito della faglia: Meno attrito c’è sulla superficie della faglia (basso coefficiente di attrito interno) e minore è la sua resistenza intrinseca al taglio (bassa coesione o inherent shear strength), più è facile che scivoli.

- Geometria della faglia (Occurrence): L’inclinazione (dip, (beta)) e l’orientamento (strike, (alpha)) della faglia rispetto alla direzione degli stress principali sono fondamentali. Ci sono “angoli pericolosi” specifici per ogni tipo di faglia, e questi angoli possono anche cambiare leggermente man mano che la deplezione avanza. Ad esempio, per le faglie normali, le inclinazioni tra 45° e 75° sono spesso le più critiche.

- Anisotropia dello stress in situ: La differenza tra gli stress orizzontali massimo ((sigma_text{H})) e minimo ((sigma_text{h})) e lo stress verticale ((sigma_text{v})) gioca un ruolo enorme. Come abbiamo visto, rapporti specifici tra questi stress ((frac{{sigma_text{H} }}{{sigma_{{text{v}}} }}) e (frac{{sigma_text{h} }}{{sigma_{{text{v}}} }})) influenzano l’evoluzione dell’FSP in modo diverso per i vari tipi di faglia.

Implicazioni pratiche: Scegliere il sito giusto per lo stoccaggio

Tutto questo lavoro di analisi e modellazione non è fine a se stesso. L’obiettivo finale è fornire strumenti concreti per prendere decisioni migliori sulla riconversione dei giacimenti esauriti in siti di stoccaggio sotterraneo (Underground Gas Storage – UGS).

Capire come evolverà la stabilità delle faglie nel caprock durante e dopo la produzione ci permette di:

- Selezionare i siti più idonei: Possiamo scartare quei giacimenti dove il rischio di riattivazione delle faglie nel caprock è troppo alto a causa delle condizioni geologiche e di stress sfavorevoli.

- Determinare i tempi e le pressioni di iniezione sicure: Anche per un sito potenzialmente idoneo, potremmo dover definire limiti sulla pressione massima di iniezione o scegliere momenti specifici per iniziare lo stoccaggio, magari quando l’FSP è naturalmente più basso.

- Monitorare i rischi: La modellazione ci aiuta a capire quali parametri monitorare attentamente durante le operazioni di stoccaggio per prevenire eventuali problemi.

In pratica, stiamo costruendo una sorta di “carta d’identità geomeccanica” per ogni potenziale sito di stoccaggio, che ci dice quanto è robusto il suo “tappo” e come potrebbe reagire alle nostre attività. È un passo fondamentale per garantire che lo stoccaggio sotterraneo di gas, sia esso metano, idrogeno o CO2, sia non solo efficiente ed economico, ma soprattutto sicuro a lungo termine.

La transizione energetica e la necessità di gestire le emissioni ci pongono sfide complesse, ma studi come questo ci forniscono le conoscenze scientifiche per affrontarle in modo responsabile, sfruttando le risorse del nostro pianeta, anche quelle “nascoste” nei vecchi giacimenti, con intelligenza e lungimiranza.

Fonte: Springer