Telomeri Lunghi e Cancro in Asia: Un Legame Inaspettato Svelato dalla Genetica

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta emergendo dalla ricerca genetica: il legame tra la lunghezza dei nostri telomeri e il rischio di sviluppare certi tipi di cancro. So cosa state pensando: “Telomeri? Cosa sono?”. Beh, immaginate dei piccoli cappucci protettivi alle estremità dei nostri cromosomi, un po’ come le punte di plastica sui lacci delle scarpe. Questi sono i telomeri, e svolgono un ruolo cruciale nel mantenere stabile il nostro DNA.

Ma Cosa C’entrano i Telomeri con l’Invecchiamento e il Cancro?

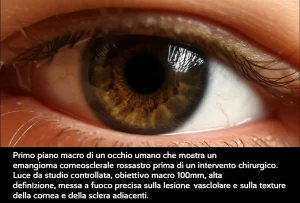

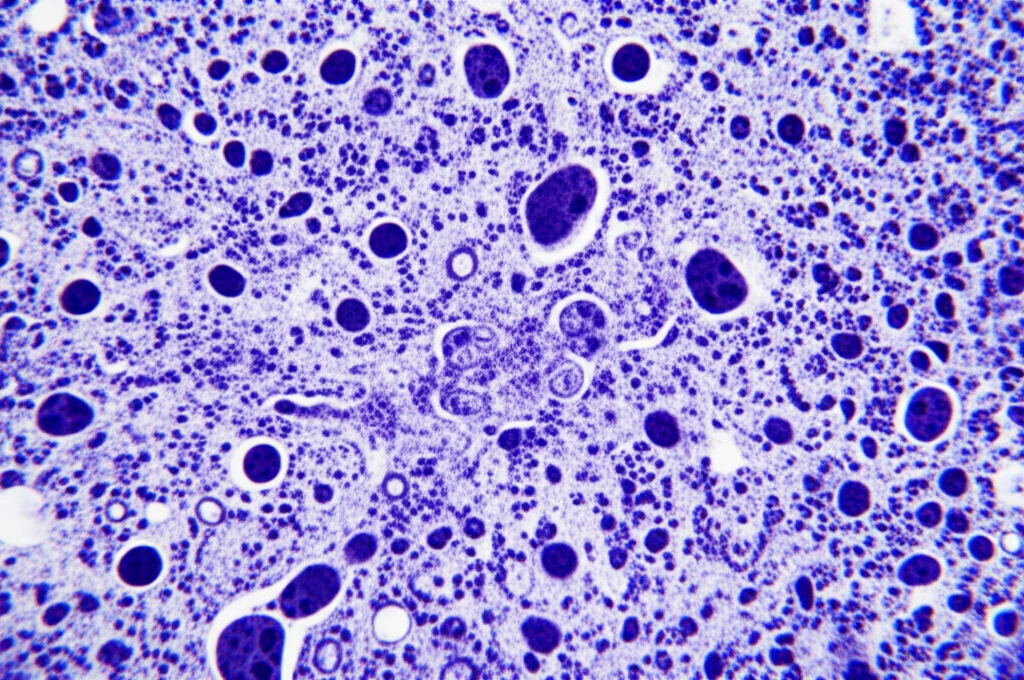

Ecco il punto: ogni volta che una cellula si divide, questi telomeri si accorciano un pochino. È un processo naturale, legato all’invecchiamento. Quando diventano troppo corti, la cellula smette di dividersi o va incontro a morte programmata (apoptosi). Questo meccanismo ci protegge, in teoria, dallo sviluppo di tumori, perché impedisce alle cellule potenzialmente danneggiate di moltiplicarsi all’infinito. Per questo, la lunghezza dei telomeri (spesso misurata nei globuli bianchi, da cui l’acronimo LTL – Leukocyte Telomere Length) è considerata un potenziale indicatore di invecchiamento e di rischio per malattie legate all’età.

Fin qui, tutto logico. Ma la relazione tra LTL e cancro è sempre stata un rompicapo. Alcuni studi suggerivano che telomeri più corti aumentassero il rischio di certi tumori, altri invece indicavano il contrario, associando telomeri più lunghi a un rischio maggiore per altri tipi di cancro. Un bel pasticcio, vero? Le ragioni di queste discrepanze sono molteplici: differenze tra popolazioni studiate, tipi di cancro, disegni degli studi, metodi di misurazione… Insomma, un campo minato per i ricercatori.

La Rivoluzione della Randomizzazione Mendeliana

Ed è qui che entra in gioco una tecnica potentissima chiamata Randomizzazione Mendeliana (MR). Non spaventatevi per il nome! In parole povere, è come usare la lotteria genetica che avviene alla nascita per capire i rapporti di causa-effetto. Sappiamo che la lunghezza dei telomeri è in parte ereditabile, influenzata da specifiche varianti genetiche (chiamate SNP). La MR sfrutta il fatto che queste varianti sono distribuite casualmente nella popolazione (proprio come i numeri della lotteria) e non sono (o non dovrebbero essere) influenzate da fattori confondenti come lo stile di vita o l’ambiente dopo la nascita.

Usando queste varianti genetiche come “strumenti”, i ricercatori possono vedere se avere una predisposizione genetica a telomeri più lunghi o più corti causa un aumento o una diminuzione del rischio di una certa malattia, come il cancro. È un modo molto più robusto per stabilire un legame causale rispetto ai classici studi osservazionali, che possono essere ingannati da correlazioni spurie o dalla causalità inversa (è il cancro a influenzare i telomeri, o viceversa?).

Lo Studio sulle Popolazioni Asiatiche: Risultati Sorprendenti

La maggior parte degli studi precedenti si era concentrata su popolazioni europee. Ma cosa succede in Asia? Le popolazioni asiatiche hanno background genetici ed esposizioni ambientali potenzialmente diversi, quindi è fondamentale studiarle specificamente. Ed è proprio quello che ha fatto un recente studio pubblicato su Springer Nature, analizzando dati genetici su larga scala provenienti dal Singapore Chinese Health Study (SCHS) e dalla Biobank Japan Project (BBJ). Hanno usato la MR per indagare il legame causale tra LTL e ben tredici tipi diversi di cancro in queste popolazioni.

E i risultati? Preparatevi, perché sono piuttosto interessanti e, per certi versi, controintuitivi rispetto all’idea comune che “telomeri corti = male”.

Lo studio ha trovato prove significative che suggeriscono una relazione causale positiva tra avere telomeri geneticamente più lunghi e un aumentato rischio di sviluppare:

- Cancro al polmone: Rischio aumentato di circa il 60% (OR = 1.6009).

- Cancro alla prostata: Rischio aumentato di circa il 42% (OR = 1.4200).

Inoltre, è emersa un’associazione nominalmente significativa (cioè suggestiva, ma che richiede ulteriori conferme) tra telomeri più lunghi e un rischio aumentato di:

- Neoplasie ematologiche (tumori del sangue): Rischio aumentato di circa il 51% (OR = 1.5119).

Per gli altri dieci tipi di cancro analizzati (tra cui mammella, stomaco, colon-retto, ecc.), non è stata trovata alcuna associazione statisticamente significativa con la lunghezza dei telomeri. È importante sottolineare che lo studio ha anche verificato l’assenza di causalità inversa: non sembra essere il cancro a influenzare la lunghezza dei telomeri in questi casi.

Perché Telomeri Più Lunghi Potrebbero Aumentare il Rischio?

Ma come è possibile? Se i telomeri proteggono le cellule dall’instabilità, perché quelli più lunghi dovrebbero essere associati a un rischio maggiore per alcuni tumori? L’ipotesi è affascinante: telomeri più lunghi potrebbero dare alle cellule un “pass” per continuare a dividersi anche quando hanno accumulato danni al DNA che normalmente le manderebbero in senescenza o apoptosi. In pratica, potrebbero permettere a cellule potenzialmente cancerose di sopravvivere e proliferare più a lungo, aumentando le possibilità che si trasformino in un tumore vero e proprio.

Pensateci: la senescenza cellulare indotta da telomeri corti è un meccanismo anti-cancro. Se questo meccanismo è ritardato a causa di telomeri costituzionalmente più lunghi, il rischio potrebbe aumentare. Questo spiegherebbe perché alcuni studi precedenti, magari retrospettivi (che analizzano campioni dopo la diagnosi o il trattamento), trovavano telomeri più corti nei pazienti oncologici: i trattamenti stessi (come la chemio) possono accorciare i telomeri, oppure le cellule tumorali a rapida divisione potrebbero aver già “consumato” i loro telomeri. La MR, guardando alla predisposizione genetica *prima* dell’insorgenza della malattia, aggira questi problemi.

Punti di Forza e Limiti dello Studio

Questo studio ha diversi punti di forza: l’uso della Randomizzazione Mendeliana, l’analisi su grandi dataset di popolazioni asiatiche omogenee (il che riduce la variabilità) e l’applicazione di rigorosi controlli di qualità e analisi di sensibilità per escludere bias statistici.

Ovviamente, come ogni ricerca, ha anche dei limiti. Non avendo dati individuali, non si possono fare analisi più approfondite su sottogruppi. Inoltre, fattori come farmaci o infiammazione cronica possono influenzare la lunghezza dei telomeri, e non è detto che lo studio sia riuscito a correggerli completamente. Manca anche un’analisi diretta dell’attività della telomerasi (l’enzima che mantiene i telomeri), che potrebbe fornire ulteriori indizi. E, soprattutto, i meccanismi biologici esatti dietro queste associazioni restano ancora da chiarire completamente.

Cosa Portiamo a Casa?

Questo studio ci offre una prospettiva nuova e importante: nelle popolazioni asiatiche, avere una predisposizione genetica a telomeri più lunghi sembra aumentare significativamente il rischio di cancro al polmone e alla prostata, e forse anche di tumori del sangue. È un risultato che contrasta con l’idea semplicistica che “telomeri lunghi = sempre buono” e sottolinea quanto sia complessa la biologia del cancro.

Ci ricorda anche l’importanza di studiare popolazioni diverse, perché i risultati ottenuti in un gruppo (es. Europei) non sono automaticamente trasferibili ad altri (es. Asiatici). Queste scoperte potrebbero aprire nuove strade per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro, magari identificando individui geneticamente a maggior rischio.

Certo, la strada è ancora lunga e serviranno ulteriori ricerche per confermare questi dati e svelare i meccanismi molecolari sottostanti. Ma è un passo avanti affascinante nella nostra comprensione del legame tra invecchiamento, genetica e cancro. E io non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro della ricerca!

Fonte: Springer