Gemelli e Misteri del DNA: Scoperta una Nuova Variante Genetica nei Disturbi del Neurosviluppo

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo della genetica e dei disturbi del neurosviluppo (NDD), come l’autismo (ASD) o il ritardo dello sviluppo (DD/IDD). Sapete, questi disturbi rappresentano una sfida enorme, influenzando le capacità cognitive, sociali e motorie di tante persone, e spesso le loro radici affondano proprio nel nostro DNA, in quelle che chiamiamo varianti genetiche.

Parliamo di piccole (o a volte grandi) modifiche nel nostro codice genetico, come le variazioni del numero di copie (CNV) o le varianti di singolo nucleotide (SNV). Grazie ai progressi incredibili nelle tecnologie di sequenziamento, oggi possiamo “leggere” il DNA con una precisione impensabile fino a poco tempo fa. Questo ci aiuta tantissimo a diagnosticare gli NDD.

Perché studiare i gemelli?

Qui entrano in gioco i gemelli, che sono un po’ come una “lente d’ingrandimento” naturale per la genetica. Studiare coppie di gemelli, specialmente quelli identici (monozigoti), ci permette di capire meglio il peso dei fattori genetici rispetto a quelli ambientali. E, cosa ancora più emozionante, ci aiuta a scovare nuove varianti genetiche “de novo”, cioè quelle che compaiono spontaneamente in un individuo senza essere ereditate dai genitori.

Nel nostro studio, abbiamo coinvolto 32 coppie di gemelli con diagnosi di disturbi del neurosviluppo. Abbiamo raccolto campioni di sangue, analizzato il loro DNA con tecniche avanzate come il sequenziamento dell’intero esoma (WES) e l’analisi microarray cromosomica (CMA), e abbiamo raccolto dati clinici dettagliati.

Cosa abbiamo scoperto analizzando il DNA?

Analizzando tutti i dati insieme, siamo riusciti a identificare una causa genetica correlata al disturbo nel 17,2% dei bambini (11 su 64). Un dato interessante è che i bambini con varianti genetiche associate alla malattia tendevano ad avere quozienti di sviluppo (DQ) totali più bassi rispetto a quelli senza varianti identificabili. Questo suggerisce un legame tra la presenza di certe varianti e il livello di sviluppo.

Abbiamo notato, come ci si poteva aspettare, che i gemelli monozigoti avevano una concordanza fenotipica (cioè entrambi presentavano il disturbo) molto più alta rispetto ai gemelli dizigoti (non identici). Questo rafforza l’idea del forte ruolo della genetica.

La scoperta chiave: una nuova variante nel gene TET3

Ma la vera sorpresa è arrivata da una coppia di gemelli monozigoti. Entrambi portavano una variante de novo mai descritta prima nel gene TET3 (la variante specifica è c.4927G > A). Il gene TET3 codifica per un enzima importante, una metilcitosina diossigenasi, che gioca un ruolo cruciale nella regolazione dell’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici (modifiche chimiche al DNA che non cambiano la sequenza ma ne influenzano l’attività).

Varianti nel gene TET3 sono associate alla sindrome di Beck-Fahrner, una condizione genetica rara caratterizzata da ritardo dello sviluppo, problemi motori e del linguaggio, e talvolta epilessia o autismo. I gemelli nel nostro studio mostravano alcune caratteristiche compatibili con questa sindrome, come ritardo nel linguaggio, ritardo dello sviluppo lieve/moderato e alcuni dismorfismi facciali (fronte ampia, orecchie sporgenti). È importante sottolineare che la diagnosi di sindromi come questa spesso si basa proprio sulla conferma molecolare.

Cosa fa questa variante specifica? Indagini in laboratorio

Ovviamente, trovare una nuova variante non basta. Volevamo capire se e come questa specifica mutazione (c.4927G > A) potesse essere dannosa. Così, siamo passati al laboratorio.

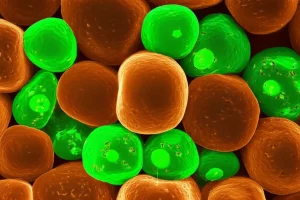

Abbiamo “costruito” la versione normale e quella mutata della proteina TET3 e le abbiamo inserite in cellule umane (HEK293T) in coltura. Ecco cosa abbiamo osservato:

- Espressione della proteina: La variante non sembrava impedire alla cellula di produrre la proteina TET3. I livelli erano simili a quelli della proteina normale.

- Localizzazione cellulare: Qui le cose si facevano interessanti! Mentre la proteina TET3 normale si distribuiva uniformemente all’interno del nucleo della cellula (dove si trova il DNA), la proteina con la variante tendeva a concentrarsi attorno al nucleo. Questo cambiamento di posizione suggerisce che la proteina potrebbe non trovarsi nel posto giusto per svolgere correttamente il suo lavoro.

- Attività enzimatica: Poiché TET3 è un enzima, abbiamo testato la sua capacità di svolgere la sua funzione chimica. Per ragioni tecniche, abbiamo usato un “parente stretto” di TET3, l’enzima TET2, introducendo la mutazione equivalente. I risultati sono stati chiari: la variante riduceva significativamente l’attività enzimatica.

Questi esperimenti in vitro confermano che la nuova variante de novo nel gene TET3 ha effetti dannosi a livello cellulare, alterando la localizzazione della proteina e compromettendone la funzione enzimatica.

Varianti genetiche e livello di sviluppo: un legame complesso

Tornando all’analisi del quoziente di sviluppo (DQ), abbiamo fatto un’analisi più approfondita. Abbiamo distinto tra “diagnosi genetiche” (casi con varianti sicuramente patogenetiche o probabilmente patogenetiche – P/LP) e “rischio genetico” (casi con varianti P/LP o di significato incerto – VUS).

Curiosamente, non abbiamo trovato una differenza statisticamente significativa nei punteggi DQ tra i bambini con una diagnosi genetica certa (P/LP) e quelli senza varianti correlate alla malattia. Tuttavia, quando abbiamo considerato il gruppo più ampio del “rischio genetico” (P/LP/VUS), abbiamo visto che questi bambini avevano un DQ totale significativamente più basso, in particolare nelle aree delle capacità personali e sociali e nelle capacità di performance.

Questo suggerisce che, anche se non tutte le varianti identificate possono essere classificate con certezza come causa diretta del disturbo, l’accumulo di varianti “sospette” (P/LP/VUS) è associato a un livello di sviluppo inferiore. Insomma, i bambini con livelli di sviluppo più bassi sembrano avere maggiori probabilità di possedere varianti genetiche identificabili.

Genotipo e Fenotipo: non sempre una corrispondenza perfetta

Un altro aspetto affascinante emerso dallo studio riguarda l’associazione tra genotipo (il corredo genetico) e fenotipo (le caratteristiche osservabili). Abbiamo trovato un caso davvero interessante: una coppia di gemelli monozigoti che condividevano le stesse varianti P/LP, ma avevano fenotipi clinici diversi! Uno aveva una diagnosi di ASD, mentre l’altro era considerato neurotipico (normale).

Questo ci ricorda che la genetica è complessa. Anche con lo stesso DNA (o quasi, nei gemelli monozigoti ci possono essere minime differenze post-zigotiche), altri fattori (epigenetici, ambientali, o altre varianti genetiche non identificate) possono influenzare l’espressione di un disturbo. Questo caso sottolinea anche come il fenotipo clinico dei gemelli possa aiutare a interpretare la rilevanza delle varianti genetiche trovate.

Conclusioni e cosa ci portiamo a casa

Questo studio su 32 coppie di gemelli ci ha permesso di fare luce su diversi aspetti importanti:

- L’analisi genetica molecolare (WES, CMA, ecc.) è uno strumento prezioso per identificare varianti genetiche (CNV e SNV) nei gemelli con disturbi del neurosviluppo, con un tasso di rilevamento significativo (17,2% nel nostro caso).

- I gemelli, specialmente quelli monozigoti, sono particolarmente utili per identificare varianti de novo.

- Abbiamo identificato e caratterizzato una nuova variante de novo nel gene TET3 (c.4927G > A), confermandone gli effetti dannosi in vitro (alterata localizzazione e ridotta attività enzimatica).

- Esiste un’associazione tra la presenza di varianti genetiche (in particolare P/LP/VUS) e un livello di sviluppo inferiore nei bambini con NDD.

- La relazione tra genotipo e fenotipo può essere complessa, come dimostrato dal caso dei gemelli monozigoti discordanti.

Certo, il nostro studio ha dei limiti, come il campione relativamente piccolo e proveniente da un unico centro, e la mancanza di dati clinici completi per tutti i partecipanti o di conferme in vivo per la variante TET3. Tuttavia, i risultati sottolineano l’importanza di integrare i test genetici molecolari nella valutazione diagnostica dei gemelli con NDD. Comprendere le basi genetiche di questi disturbi è fondamentale per sviluppare interventi più mirati ed efficaci in futuro. È un campo di ricerca in continua evoluzione, e ogni scoperta, come quella della nuova variante TET3, aggiunge un tassello importante al complesso puzzle dei disturbi del neurosviluppo.

Fonte: Springer