Stress Acuto e Cronico: Sveliamo Come l’Infiammazione Li Collega (E Come Studiarlo!)

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che tocca le vite di molti di noi: lo stress. Non parlo solo della giornata storta o della scadenza imminente (quello è lo stress acuto), ma anche di quella sensazione persistente di pressione, quella che sembra non andarsene mai (lo stress cronico). Sappiamo che entrambi hanno un impatto sulla nostra salute, ma c’è un attore chiave in questa storia che sta emergendo sempre di più: l’infiammazione.

Lo stress: un compagno di vita (a volte scomodo)

Lo stress acuto, in sé, non è il male assoluto. È una risposta fisiologica adattativa. Pensateci: di fronte a una minaccia percepita, il nostro corpo si attiva. Aumentano i livelli di glucosio nel sangue, la pressione sanguigna, il battito cardiaco… e sì, anche l’infiammazione, con un aumento temporaneo di molecole chiamate citochine infiammatorie (come IL-1β, IL-6, TNF-α). È il famoso meccanismo “combatti o fuggi”, evolutosi per prepararci a lesioni o infezioni potenziali in situazioni pericolose. Un esame universitario, un evento spiacevole, persino un test di laboratorio standard possono scatenare questa risposta.

Il problema sorge quando lo stress non è un evento isolato, ma diventa una costante. Parliamo di stress cronico: le difficoltà economiche, un lavoro logorante, l’isolamento sociale, prendersi cura di una persona cara malata per lungo tempo. Qui la faccenda cambia. L’infiammazione, da risposta temporanea e utile, diventa sistemica e cronica. E questa infiammazione persistente è considerata una possibile mediatrice nello sviluppo di un sacco di disturbi, sia fisici che mentali.

Il mistero: da acuto a cronico

Ecco il punto cruciale, il vero rompicapo che mi (e ci) affascina come ricercatori: come avviene il passaggio da stress acuto a stress cronico? Quando le ripetute “botte” di stress acuto iniziano a essere considerate croniche dal nostro corpo? E come lo stress cronico, una volta instaurato, modifica la nostra risposta agli stress acuti quotidiani? Sembra incredibile, ma nonostante anni di ricerche su entrambi i tipi di stress, questa zona di transizione, questa “terra di mezzo”, è ancora poco esplorata.

Pensateci: tutti noi affrontiamo situazioni stressanti ripetute. Lo stress sul lavoro, i conflitti interpersonali… all’inizio scatenano risposte acute che ci aiutano a far fronte. Ma se si ripetono giorno dopo giorno, mese dopo mese? Diventano stress cronico. Ma *quando* esattamente avviene questo passaggio a livello biologico, specialmente per quanto riguarda l’infiammazione? E chi è più a rischio? Recenti ricerche suggeriscono che l’aumento dell’infiammazione sotto stress cronico non è uguale per tutti: è più marcato in chi si sente più angosciato. Addirittura, un carico elevato di stress cronico sembra associato a una percezione amplificata dello stress acuto e a risposte ormonali (come il cortisolo) “smorzate” di fronte a nuovi stress. Le avversità vissute nell’infanzia possono persino amplificare le risposte infiammatorie allo stress in età adulta!

La nostra lente d’ingrandimento: uno studio intensivo

Per cercare di rispondere a queste domande, abbiamo progettato uno studio che definirei “intensivo” e “nel mondo reale”. Basta con i soli test di laboratorio, che per quanto utili, non sempre riflettono la complessità della vita quotidiana. Vogliamo capire cosa succede alle persone *mentre vivono* la loro vita.

Ecco come funzionerà: recluteremo studenti universitari sani (circa 80) e li seguiremo per un periodo, ma in modo particolare. Useremo un disegno chiamato “measurement burst”, cioè “raffiche di misurazione”. In pratica, ci saranno tre settimane intensive di raccolta dati, separate da pause di tre mesi. Durante queste settimane “burst”, i partecipanti faranno diverse cose:

- Valutazioni Ecologiche Momentanee (EMA): Quattro volte al giorno, tramite un’app sullo smartphone, risponderanno a brevi domande sul loro stato emotivo, livello di stress percepito ed eventi accaduti. Questo ci dà un’istantanea dei loro vissuti in tempo reale.

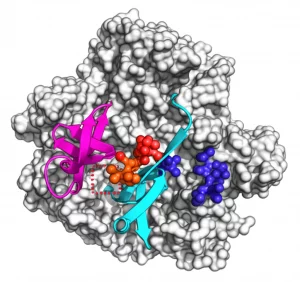

- Raccolta di Saliva: Negli stessi momenti delle EMA, raccoglieranno un piccolo campione di saliva. Perché la saliva? È fantastica! Contiene biomarcatori preziosi dell’attività del sistema immunitario (le famose citochine infiammatorie come IL-1β) e del sistema dello stress (come il cortisolo e l’alfa-amilasi). E possiamo farlo senza prelievi di sangue invasivi!

- Diari Audio Giornalieri: Ogni sera, registreranno un breve diario audio (circa due minuti) raccontando gli alti e bassi emotivi della giornata. Questo ci darà un contesto qualitativo ricco, che analizzeremo anche con tecniche avanzate di analisi del linguaggio.

- Questionari Aggiuntivi: All’inizio dello studio e prima di ogni settimana “burst”, compileranno questionari più approfonditi su aspetti come eventi di vita recenti, stress cronico percepito negli ultimi mesi, qualità del sonno, strategie di regolazione emotiva, solitudine, attività fisica e traumi infantili.

Perché questo approccio è speciale?

Questo metodo, che combina EMA, campioni biologici ripetuti e dati qualitativi, ci permette di superare alcuni limiti classici della ricerca sullo stress:

1. Soggettività dello Stress: Non tutti reagiamo allo stesso modo allo stesso evento. Chiedere a qualcuno “quanto sei stato stressato il mese scorso?” è vago e soggetto a mille bias. Misurando lo stress percepito *nel momento*, possiamo confrontare i livelli di una persona con la sua *media* personale, capendo le vere fluttuazioni.

2. Tempismo: Spesso si misura lo stato psicologico in un momento e i biomarcatori in un altro, magari a distanza di ore o giorni. Qui cerchiamo di far coincidere le misurazioni psicologiche e biologiche il più possibile.

3. Ricordi Fallaci: La nostra memoria non è un registratore perfetto. Chiedere di ricordare lo stress passato introduce errori. L’EMA cattura l’esperienza “qui e ora”.

4. Vita Reale vs Laboratorio: Gli stress della vita reale possono essere molto più intensi (e significativi) di quelli indotti in laboratorio. Studiare le persone nel loro ambiente naturale aumenta la validità dei risultati.

Cosa speriamo di scoprire?

L’obiettivo principale è far luce sulla relazione e l’interazione tra gli effetti dello stress acuto e cronico sull’attività del sistema immunitario, in particolare sull’infiammazione. Vogliamo capire:

- Come cambiano intensità e durata delle risposte infiammatorie acute in base al livello di stress cronico di una persona?

- Come l’accumulo di stress acuti può portare a una disregolazione dei sistemi dello stress e immunitario, segnando il passaggio a risposte di tipo cronico?

- Quali fattori di rischio (es. avversità infantili) o di resilienza (es. buone capacità di regolare le emozioni) spiegano perché alcune persone sono più vulnerabili di altre agli effetti dello stress sull’infiammazione?

- Quanto variano questi biomarcatori (citochine, cortisolo) nel tempo all’interno della stessa persona e tra persone diverse? Questo è fondamentale per interpretare correttamente i risultati di futuri studi che magari usano misurazioni singole.

Analisi da detective: i modelli multilivello

Per analizzare questa mole enorme di dati raccolti nel tempo per ogni persona, useremo un approccio statistico potente chiamato modello multilivello. Immaginatelo come un modo per analizzare i dati tenendo conto della loro struttura “annidata”: le misurazioni ripetute (Livello 1) sono annidate nei giorni (Livello 2), che sono annidati nelle settimane (Livello 3), che sono annidate nei partecipanti (Livello 4). Questo ci permette di separare le dinamiche *interne* a una persona (come lo stress momentaneo influisce sulle sue citochine in quel momento) dalle differenze *tra* persone (perché alcune persone hanno livelli medi di infiammazione più alti di altre?). Possiamo vedere come le variabili a un livello (es. lo stress cronico settimanale) influenzano le relazioni ai livelli inferiori (es. la reattività allo stress momentaneo).

Insomma, questo studio è un’immersione profonda nella dinamica complessa tra la nostra mente, il nostro corpo e l’ambiente stressante in cui viviamo. Combinando tecnologia (EMA, analisi del linguaggio), biologia (biomarcatori salivari) e statistica avanzata, speriamo di mappare in dettaglio come lo stress, da acuto a cronico, modella le nostre risposte infiammatorie nella vita reale. Capire questi meccanismi non è solo affascinante dal punto di vista scientifico, ma apre la strada a strategie preventive più mirate per proteggere la nostra salute fisica e mentale dagli effetti a lungo termine dello stress. È un viaggio complesso, ma fondamentale per comprendere meglio noi stessi.

Fonte: Springer