Piante Mediterranee: Spendaccione o Risparmiatrici d’Acqua? I Segreti Svelati dal Sottosuolo alle Foglie

Ciao a tutti gli appassionati di natura e scienza! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore del Mediterraneo, non per parlare di spiagge assolate o rovine antiche, ma per scoprire i segreti incredibilmente ingegnosi che le piante legnose – alberi e arbusti, per capirci – hanno sviluppato per sopravvivere in un ambiente spesso arido e imprevedibile. Come fanno a gestire la risorsa più preziosa, l’acqua? È una domanda che mi ha sempre affascinato e che, insieme a un team di ricercatori, ho cercato di sviscerare studiando ben 62 specie diverse in 10 aree della Penisola Iberica, dal caldo secco della costa fino alle zone più fresche e umide dell’interno.

Quello che abbiamo scoperto è davvero sorprendente: non esiste un’unica strategia vincente, ma un ventaglio di soluzioni diverse, finemente regolate e, soprattutto, interconnesse. Immaginate un’orchestra dove ogni strumento suona la sua parte in perfetta coordinazione con gli altri. Ecco, le piante mediterranee fanno qualcosa di simile con l’acqua.

Il Segreto è Sotto Terra: Chi Beve Dove?

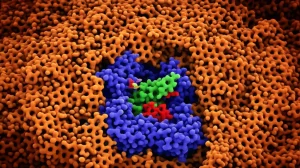

La prima cosa che salta all’occhio è che non tutte le piante “bevono” allo stesso modo o dallo stesso “bicchiere”. Studiando la composizione isotopica dell’acqua presente nei fusti (in particolare gli isotopi dell’ossigeno, δ¹⁸O<0xE1><0xB5><0xBD><0xE1><0xB5><0xA3>) e confrontandola con quella dell’acqua a diverse profondità nel suolo, abbiamo avuto la conferma di un fenomeno chiamato segregazione di nicchia ecologica. In parole povere? Le piante si dividono le risorse idriche del terreno in base alla profondità.

È emerso un pattern chiarissimo:

- Gli arbusti più piccoli (<1 metro di altezza) tendono a dipendere pesantemente dall'acqua superficiale (primi 20 cm di suolo), quella che deriva dalle piogge recenti. È una fonte facile da raggiungere, ma anche molto variabile, soggetta a evaporazione rapida e alla competizione con i vicini.

- Gli arbusti più grandi (1-3 metri) e soprattutto gli alberi (fino a 20 metri!) attingono in proporzione molto maggiore alle riserve d’acqua più profonde (>20 cm), spesso immagazzinate nel suolo profondo o tra le rocce. Quest’acqua è più stabile nel tempo, meno soggetta all’evaporazione e alla competizione, ma ovviamente richiede radici più profonde e potenti per essere raggiunta.

Questa divisione verticale delle risorse è diffusa in tutte le comunità vegetali che abbiamo studiato, indipendentemente dal clima specifico del sito. È un modo intelligente per ridurre la competizione diretta per l’acqua, permettendo a specie diverse di coesistere anche quando la risorsa scarseggia. Abbiamo visto che le specie con radici più profonde, secondo quanto riportato in letteratura, sono effettivamente quelle che mostrano una firma isotopica indicativa di un prelievo da strati più profondi. La dimensione della pianta, quindi, gioca un ruolo chiave nel determinare da dove arriva la sua acqua.

Spendaccioni o Risparmiatori? Le Strategie a Livello Fogliare

Ma la storia non finisce qui. Oltre a decidere *dove* prendere l’acqua, le piante devono anche decidere *come* usarla. E qui entra in gioco il comportamento a livello delle foglie, in particolare la regolazione degli stomi – quelle piccole aperture che permettono alla pianta di assorbire CO₂ per la fotosintesi, ma attraverso cui perde anche vapore acqueo (traspirazione).

Analizzando gli isotopi stabili del carbonio (δ¹³C<0xE2><0x82><0x9F>) e dell’ossigeno (in particolare l’arricchimento rispetto all’acqua di fonte, Δ¹⁸O<0xE2><0x82><0x9F>) nelle foglie, abbiamo potuto ricostruire le strategie a lungo termine di gestione dell’acqua a livello fogliare. Questi isotopi funzionano come dei registratori naturali:

- Il δ¹³C<0xE2><0x82><0x9F> ci dà un’indicazione dell’efficienza intrinseca nell’uso dell’acqua (WUEi): più è alto (meno negativo), più la pianta è efficiente, cioè fissa più CO₂ per ogni molecola d’acqua persa.

- Il Δ¹⁸O<0xE2><0x82><0x9F> è legato alla conduttanza stomatica (gs), cioè a quanto gli stomi restano aperti: valori più alti indicano una regolazione più stretta, stomi più chiusi e quindi minore traspirazione nel tempo.

Anche qui, la diversità è notevole. All’interno della stessa comunità vegetale, troviamo specie con strategie fogliari opposte:

- “Water-spenders” (Spendaccioni): Piante che tendono a tenere gli stomi più aperti (basso Δ¹⁸O<0xE2><0x82><0x9F>), traspirando di più ma risultando meno efficienti nell’uso dell’acqua (basso δ¹³C<0xE2><0x82><0x9F>).

- “Water-savers” (Risparmiatori): Piante che regolano più strettamente l’apertura stomatica (alto Δ¹⁸O<0xE2><0x82><0x9F>), perdendo meno acqua e mostrando una maggiore efficienza (alto δ¹³C<0xE2><0x82><0x9F>).

Questa gamma di comportamenti è presente ovunque, suggerendo che non c’è una sola ricetta per il successo, ma diverse tattiche valide a seconda delle circostanze e delle caratteristiche della specie.

Tutto Collegato: Il Coordinamento tra Radici e Foglie

Ed ecco il punto cruciale, la scoperta forse più affascinante: queste due dimensioni – la profondità di prelievo dell’acqua e la strategia di utilizzo a livello fogliare – non sono indipendenti, ma strettamente coordinate! C’è una sorta di “sindrome” idrica complessiva per ogni specie.

Abbiamo osservato con grande coerenza che:

- Le specie più piccole, che attingono principalmente all’acqua superficiale, tendono ad adottare una strategia fogliare da “water-spender” (bassa efficienza, alta traspirazione potenziale). Molte di queste sono arbusti decidui alla siccità o semidecidui, che perdono le foglie per evitare i periodi peggiori.

- Le specie più grandi (grandi arbusti e alberi), che utilizzano una quota significativa di acqua profonda, mostrano generalmente una strategia da “water-saver” (alta efficienza, regolazione stomatica più conservativa). Spesso si tratta di specie sempreverdi o decidue invernali.

Questo coordinamento ha perfettamente senso dal punto di vista ecologico. Gli “spendaccioni” superficiali massimizzano l’assorbimento di acqua e la crescita quando le condizioni sono favorevoli (dopo una pioggia), ma rischiano di esaurire rapidamente la loro riserva limitata. I “risparmiatori” profondi, invece, gestiscono con più cautela la loro risorsa idrica più stabile, garantendosi una sopravvivenza a lungo termine anche durante periodi secchi prolungati.

Questa forte coordinazione, però, implica anche dei trade-off, dei compromessi inevitabili. Sembra che non tutte le combinazioni di tratti siano possibili o vantaggiose nel clima mediterraneo. Ad esempio, nel nostro vasto campione di specie, non abbiamo praticamente mai trovato piante con radici superficiali che fossero anche “risparmiatrici” a livello fogliare. Allo stesso modo, è rara la combinazione di radici profonde e strategia “spendacciona”. È come se l’evoluzione avesse selezionato principalmente queste due “suite” di tratti coordinati, limitando la diversità delle strategie idriche complessive possibili. Lo stress idrico e termico sembra favorire questa forte coerenza tra ciò che accade sotto e sopra il suolo.

Non Solo Foglie: L’Architettura Idraulica Conta

Abbiamo anche dato un’occhiata a un altro tratto importante: il rapporto tra l’area totale delle foglie su un rametto terminale e l’area della sezione trasversale del legno (xilema) che porta acqua a quelle foglie (il rapporto area fogliare/area del legno, o inverso del valore di Huber). E indovinate un po’? Anche questo tratto è coordinato con gli altri!

Le specie più piccole (“spendaccione” superficiali) tendono ad avere un rapporto più basso: hanno meno superficie fogliare traspirante per unità di “tubo” che porta acqua. Questo potrebbe aiutarle a sostenere tassi di traspirazione elevati per unità di foglia quando l’acqua c’è, compensando la strategia “rischiosa”. Al contrario, le specie più grandi (“risparmiatrici” profonde) mostrano un rapporto più alto, sostenendo una chioma più densa grazie alla loro gestione più parsimoniosa dell’acqua a livello fogliare.

Stabili nel Tempo: Strategie Coerenti tra Anni Secchi e Umidi

Un’altra domanda che ci siamo posti è: queste differenze tra specie sono stabili nel tempo o cambiano drasticamente a seconda che l’anno sia particolarmente secco o piovoso? Abbiamo avuto la fortuna di campionare sei dei nostri siti in due anni con condizioni climatiche molto diverse (uno più secco, l’altro eccezionalmente umido).

I risultati sono stati chiari: sebbene i valori assoluti degli isotopi cambiassero (ad esempio, tutte le piante erano un po’ meno efficienti nell’anno umido, come ci si aspetterebbe), la classifica relativa delle specie all’interno di ogni sito rimaneva sorprendentemente stabile! Le specie “spendaccione” rimanevano tali rispetto alle “risparmiatrici”, e quelle che attingevano più in profondità continuavano a farlo rispetto a quelle più superficiali. Questo suggerisce che queste strategie idriche sono caratteristiche intrinseche delle specie, un “marchio di fabbrica” che definisce il loro modo di interagire con l’ambiente idrico.

Ma Funziona Davvero? La Prova sul Campo

Infine, per essere sicuri che le nostre interpretazioni basate sugli isotopi (che integrano informazioni su lunghi periodi) fossero corrette, nell’anno più umido abbiamo anche effettuato misurazioni dirette e istantanee degli scambi gassosi (fotosintesi, traspirazione, conduttanza stomatica) con uno strumento chiamato IRGA.

I dati raccolti sul campo hanno confermato pienamente il quadro emerso dagli isotopi: le specie identificate come “spendaccioni” tramite gli isotopi mostravano effettivamente conduttanza stomatica più alta e minore efficienza nell’uso dell’acqua nelle misurazioni istantanee, e viceversa per le specie “risparmiatrici”. Una bella conferma della potenza degli isotopi stabili come strumento per capire la fisiologia delle piante nel loro ambiente naturale!

Conclusioni: Un’Orchestra Idrica Finemente Accordata

Insomma, il nostro viaggio nel mondo delle strategie idriche delle piante mediterranee ci ha rivelato un sistema complesso ma elegantemente coordinato. La coesistenza di così tante specie in ambienti difficili è resa possibile da una differenziazione delle nicchie (chi beve dove) e da un ventaglio di strategie fogliari (chi spende e chi risparmia). Ma questa diversità non è infinita: forti legami e compromessi tra i tratti radicali e quelli fogliari, probabilmente plasmati da millenni di evoluzione sotto stress idrico, limitano le combinazioni possibili, favorendo principalmente due sindromi: l’arbusto piccolo, superficiale e “spendaccione”, e la pianta grande, profonda e “risparmiatrice”.

Capire queste dinamiche è fondamentale, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che stanno rendendo il clima mediterraneo ancora più estremo. Sapere come le diverse specie gestiscono l’acqua ci aiuta a prevedere come le comunità vegetali potrebbero rispondere a siccità più intense e frequenti, e a gestire meglio questi preziosi ecosistemi. È un campo di ricerca in continua evoluzione, e chissà quali altri segreti queste piante straordinarie ci riserveranno in futuro!

Fonte: Springer