Buchi Neri con ‘Capelli Scalari’: Danzando sull’Orlo della Stabilità con la Geometria

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante ai confini della nostra comprensione dell’universo, là dove la gravità diventa estrema e le regole sembrano piegarsi: i dintorni dei buchi neri rotanti. Ma non parleremo dei soliti buchi neri della Relatività Generale di Einstein. No, ci avventureremo in un territorio un po’ più esotico, esplorando cosa succede quando la gravità stessa viene… modificata.

Immaginate la Relatività Generale (GR) come una solida base. Ora, pensate a teorie che aggiungono “qualcosa in più”, magari un campo scalare (una specie di campo di energia diffuso nello spaziotempo) che interagisce con la curvatura in modi non convenzionali. Una di queste teorie, particolarmente intrigante, è la gravità dinamica di Chern-Simons (dCS). Perché ci interessa? Perché, a differenza della GR standard, la dCS prevede che i buchi neri rotanti possano avere delle leggere “deviazioni” rispetto alla soluzione di Kerr (la descrizione standard di un buco nero rotante in GR). È come se avessero dei “capelli scalari”, una caratteristica extra dovuta a questo nuovo campo.

Perché studiare le traiettorie (geodetiche) attorno a questi strani buchi neri?

Le particelle e la luce seguono percorsi specifici nello spaziotempo curvo, chiamati geodetiche. Capire se queste traiettorie sono stabili o instabili è fondamentale. Pensate a un satellite in orbita: vogliamo che la sua orbita sia stabile! Attorno a un buco nero, la stabilità delle orbite circolari determina, ad esempio, dove può esistere la parte più interna di un disco di accrescimento (la famosa ISCO, Innermost Stable Circular Orbit). Studiare la stabilità ci dice come si comporta la materia (e la luce) in questi ambienti estremi.

Nel nostro studio, ci siamo concentrati sulle geodetiche di tipo tempo (quelle seguite da particelle con massa) attorno a buchi neri descritti dalla dCS, usando un’approssimazione valida per rotazioni lente e piccole “correzioni” rispetto alla GR.

Due modi per guardare alla stabilità: Lyapunov vs KCC

Tradizionalmente, per capire se un’orbita è stabile, si usa l’analisi di stabilità di Lyapunov. È un metodo potente, basato sulla linearizzazione delle equazioni del moto attorno a un punto di equilibrio. In pratica, si dà una “piccola spinta” alla particella e si vede se torna indietro (stabile) o si allontana per sempre (instabile). Funziona bene, ma è un approccio piuttosto “algebrico” e locale.

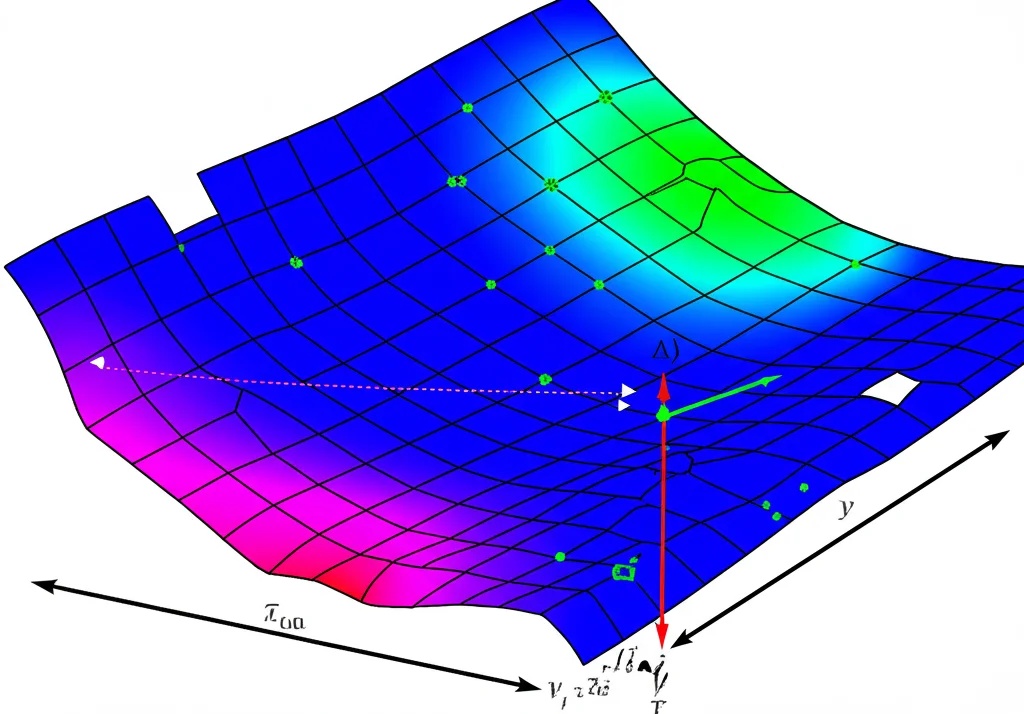

Ma c’è un altro modo, più geometrico e forse più profondo: la teoria di Kosambi–Cartan–Chern (KCC). Questa teoria vede le traiettorie non solo come soluzioni di equazioni, ma come vere e proprie “strade” (geodetiche) in uno spazio matematico più generale (uno spazio di Finsler, che generalizza la geometria Riemanniana della GR). La stabilità, in questa visione, è legata alla curvatura di questo spazio astratto. In particolare, un oggetto chiamato tensore di curvatura di deviazione (P^i_j) ci dice tutto: i suoi autovalori negativi indicano stabilità (le traiettorie vicine tendono a convergere), quelli positivi instabilità (tendono a divergere).

Il bello della KCC è che ci offre una prospettiva globale e geometrica, potenzialmente capace di cogliere sfumature che l’analisi lineare di Lyapunov potrebbe perdere, specialmente in sistemi complessi e non lineari. Ci siamo chiesti: queste due visioni della stabilità daranno gli stessi risultati per i nostri buchi neri dCS?

La nostra indagine: mettere alla prova la stabilità

Abbiamo preso le equazioni del moto per una particella nel piano equatoriale di un buco nero dCS a lenta rotazione. Queste equazioni possono essere derivate da un potenziale effettivo, una funzione che dipende dalla posizione radiale e che “dice” alla particella dove può orbitare stabilmente. I punti dove la derivata di questo potenziale è zero corrispondono a orbite circolari (i nostri punti critici).

1. Analisi di Lyapunov: Abbiamo calcolato la derivata seconda del potenziale effettivo in corrispondenza di questi punti critici. Un valore positivo significa stabilità (come una pallina in fondo a una conca), un valore negativo instabilità (come una pallina in cima a una collina). Abbiamo trovato, in genere, due raggi critici: uno corrispondente a un’orbita instabile (un punto di sella nel diagramma di fase) e uno a un’orbita stabile (un centro).

2. Analisi KCC: Abbiamo costruito il sistema di equazioni del secondo ordine che descrive il moto radiale e abbiamo calcolato il famoso tensore di deviazione P^i_j. Abbiamo poi valutato questo tensore nei punti critici trovati prima.

Il verdetto: Lyapunov e KCC vanno a braccetto (per ora!)

Cosa abbiamo scoperto? Per i parametri che abbiamo esplorato (che includono valori del parametro dCS, (xi), compatibili con le osservazioni attuali come quelle dell’Event Horizon Telescope), l’analisi di Lyapunov e quella KCC sono in perfetto accordo!

* Entrambi i metodi identificano un raggio critico ((r_1)) come instabile (punto di sella per Lyapunov, P^i_j positivo per KCC).

* Entrambi identificano un secondo raggio critico ((r_2)) come stabile (centro per Lyapunov, P^i_j negativo per KCC).

Abbiamo visto come la rotazione del buco nero (parametro (a)) e l’energia (E) e il momento angolare (L) della particella influenzano la posizione di questi raggi e la “forza” della stabilità/instabilità. Ad esempio, aumentare la rotazione rende il punto instabile ancora più instabile.

E il parametro dCS (xi)? Il suo effetto principale, per i valori realistici considerati, sembra essere quello di spostare leggermente la posizione dei raggi critici, piuttosto che cambiare la natura della loro stabilità. È come se la “capigliatura scalare” modificasse leggermente la geografia dello spaziotempo, ma non cambiasse le regole fondamentali della stabilità in modo drastico, almeno in questo regime.

Cosa significa tutto questo per l’astrofisica?

La stabilità delle orbite, e in particolare la posizione dell’ISCO, ha conseguenze dirette su ciò che osserviamo. L’ISCO delimita il bordo interno del disco di accrescimento, influenzando la sua luminosità, temperatura e le firme elettromagnetiche che possiamo rilevare.

I nostri risultati suggeriscono che, per valori del parametro dCS (xi) (o della sua versione adimensionale (zeta)) che sono in linea con i vincoli osservativi attuali (derivati ad esempio dall’ombra del buco nero vista da EHT), le differenze rispetto alla Relatività Generale standard sono piuttosto piccole. La posizione dell’ISCO, ad esempio, cambia solo di una frazione di percento. Questo è rassicurante: la GR regge ancora molto bene!

Tuttavia, se la teoria dCS fosse “più forte” (cioè se (zeta) fosse significativamente più grande), allora le differenze diventerebbero più marcate, portando a cambiamenti osservabili nelle proprietà dei dischi di accrescimento e potenzialmente anche nella forma dell’ombra del buco nero (che è legata alla stabilità delle orbite della luce, le geodetiche nulle).

Perché la prospettiva KCC è comunque preziosa?

Anche se in questo caso KCC e Lyapunov hanno dato risultati concordi, l’approccio KCC offre vantaggi:

- Fornisce una comprensione più geometrica e globale della stabilità.

- È intrinsecamente adatto a sistemi del secondo ordine e non lineari, potenzialmente più robusto quando le cose si complicano.

- Analizza come le perturbazioni influenzano l’intera traiettoria, non solo il comportamento vicino a un punto fisso.

È uno strumento potente nel nostro arsenale per sondare la fisica fondamentale in regimi estremi.

In conclusione, il nostro tuffo nella stabilità delle orbite attorno ai buchi neri “con i capelli” di Chern-Simons ci ha mostrato che, almeno per ora e per quanto ne sappiamo dalle osservazioni, la Relatività Generale è ancora un’ottima descrizione. Ma abbiamo anche affinato i nostri strumenti geometrici (come la KCC) per essere pronti a esplorare deviazioni più significative, qualora future osservazioni o sviluppi teorici le suggerissero. La danza cosmica attorno ai buchi neri continua ad affascinarci e a spingerci a guardare l’universo con occhi sempre nuovi!

Fonte: Springer