Niente Chimica Esotica? Il Mistero delle Specie Carbonio-Silicio nelle Profondità Terrestri

Ciao a tutti, appassionati di geologia e misteri del nostro pianeta! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante nelle viscere della Terra, in quelle zone incredibilmente dinamiche chiamate zone di subduzione. Qui, dove le placche tettoniche si scontrano e una scivola sotto l’altra, accadono processi fondamentali che influenzano tutto, dal ciclo del carbonio al clima globale. E indovinate un po’? I protagonisti silenziosi di molti di questi processi sono i fluidi che circolano a pressioni e temperature estreme.

Il Grande Ciclo del Carbonio e un Dubbio Fondamentale

Parliamo del carbonio, l’elemento della vita, ma anche un attore chiave nella geologia profonda. Nelle zone di subduzione, il carbonio viene trascinato verso il basso con la placca che sprofonda. Una parte finisce nel mantello profondo, ma un’altra parte può risalire verso la superficie, magari attraverso i vulcani, grazie ai fluidi che percolano attraverso le rocce. Capire quanto carbonio torna su è cruciale per i modelli climatici a lungo termine.

Ora, il nostro pianeta è dominato dai silicati (pensate al quarzo, ai feldspati…). Quindi, una domanda intrigante che ci siamo posti è: e se il carbonio, in questi fluidi bollenti e pressurizzati, potesse legarsi direttamente al silicio, formando delle specie chimiche miste carbonio-silicio (C-Si)? Se esistessero, potrebbero cambiare drasticamente il modo in cui il carbonio si muove laggiù, influenzando la sua “solubilità” e quindi quanto ne torna in superficie. Un bel rompicapo, vero?

Indizi Contrastanti: Un Giallo Geochimico

Per decenni, gli esperimenti sembravano dire di no. Anzi, mostravano che aggiungere CO2 (una delle forme principali del carbonio in quei fluidi) all’acqua diminuiva la quantità di silice (SiO2) che poteva sciogliersi. Sembrava che CO2 e SiO2 si facessero concorrenza, non amicizia.

Poi, però, studi più recenti, alcuni analizzando rocce “riesumate” dalle profondità (ex situ), altri usando tecniche sofisticate per sbirciare direttamente dentro celle ad alta pressione (in situ), hanno iniziato a suggerire il contrario. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che, in certe condizioni (specialmente quelle “riducenti”, dove c’è metano, CH4, invece di CO2), potessero formarsi proprio queste elusive specie C-Si. Hanno persino identificato un piccolo segnale “sospetto” negli spettri Raman (una tecnica che usa la luce laser per identificare le molecole) vicino al picco principale del metano, interpretandolo come la “firma” di un legame C-Si.

Chi aveva ragione? Esistono davvero queste specie chimiche “ibride” o no? La questione era diventata controversa e meritava un’indagine approfondita.

La Nostra Indagine: Recitare le Condizioni Infernali

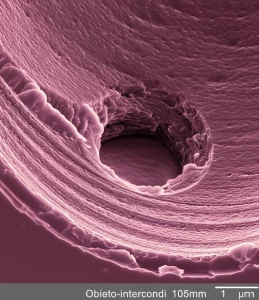

Così, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di andare a fondo della questione. Abbiamo usato strumenti potentissimi come le celle a incudine di diamante (HDAC) e le celle ottiche capillari (HPOC), che ci permettono di ricreare pressioni fino a 1.8 GPa (quasi 18.000 volte la pressione atmosferica!) e temperature fino a 900 °C, simili a quelle delle zone di subduzione. Dentro queste celle, abbiamo messo acqua, fonti di carbonio (come grafite, fullerene, acido ossalico) e minerali silicatici (quarzo, forsterite), e abbiamo usato la spettroscopia Raman per “vedere” quali molecole si formavano nei fluidi, proprio lì, in situ, senza dover raffreddare tutto e rischiare di alterare i campioni.

Abbiamo coperto un ampio spettro di condizioni:

- Condizioni ossidanti: Simili a quelle dove il carbonio è prevalentemente sotto forma di CO2 (vicino al cosiddetto buffer CCO).

- Condizioni riducenti: Dove ci si aspetta più metano (CH4), le condizioni in cui era stato ipotizzato il legame C-Si.

L’obiettivo era chiaro: cercare prove inequivocabili della formazione di specie C-Si, o smentirne l’esistenza una volta per tutte.

Risultati Chiarificatori: Niente Legami Misteriosi

E i risultati? Beh, sono stati piuttosto netti.

Sotto condizioni ossidanti (quelle con CO2), non abbiamo trovato alcuna traccia di nuove bande Raman che potessero indicare la presenza di specie C-Si. Anzi, abbiamo confermato quello che si sapeva da tempo: più CO2 aggiungevamo, meno silice si scioglieva nell’acqua. Sembra proprio che CO2 e SiO2 disciolta non vadano d’accordo. Abbiamo anche capito meglio perché: l’aggiunta di CO2 rende l’acqua leggermente più acida, e questo sfavorisce ulteriormente lo scioglimento della silice. Quindi, niente legami C-Si qui.

E sotto condizioni riducenti, quelle con il metano? Qui arriva il bello. Abbiamo osservato quella famosa “spalla”, quel piccolo picco vicino al segnale principale del CH4, proprio come riportato in passato. Ma… ecco la sorpresa: abbiamo fatto esperimenti di controllo cruciali. Abbiamo scaldato fluidi ricchi di metano senza alcun minerale silicatico presente, e persino metano puro in una cella capillare. E indovinate? La “spalla” appariva lo stesso ad alta temperatura!

Questo significa che quel segnale non ha nulla a che fare con il silicio. È semplicemente un artefatto legato al metano stesso quando viene scaldato molto. Si chiamano “bande calde” (hot bands): a temperature elevate, le molecole di metano vibrano in modi più complessi, e questo produce piccoli segnali aggiuntivi nello spettro Raman. Mistero risolto!

Conclusioni: La Semplicità Vince (per Ora)

Quindi, tirando le somme della nostra indagine in situ, possiamo dire con buona sicurezza che la formazione di specie carbonio-silicio significative nei fluidi delle zone di subduzione è altamente improbabile, sia in condizioni ossidanti che riducenti, almeno fino alle pressioni e temperature che abbiamo testato.

Cosa significa questo? Beh, da un lato, è una buona notizia per i modelli geochimici attuali del ciclo del carbonio: non sembra necessario introdurre questa complicazione aggiuntiva per spiegare come il carbonio si muove nelle profondità terrestri. Il comportamento del carbonio e del silicio in questi fluidi sembra seguire le regole “classiche” che conoscevamo, con il CO2 che tende a diminuire la solubilità della silice.

Ovviamente, la Terra profonda riserva sempre sorprese. La ricerca continua, con esperimenti sempre più sofisticati, simulazioni al computer e analisi di campioni naturali, per affinare la nostra comprensione di questi ambienti estremi e dei processi fondamentali che governano il nostro pianeta. Ma per ora, sembra che il legame diretto tra carbonio e silicio nei fluidi geologici profondi rimanga nel regno delle ipotesi non confermate.

Fonte: Springer