Enzimi al Lavoro: Svelato il Segreto di E-64 e la Via a Nuovi Super-Farmaci!

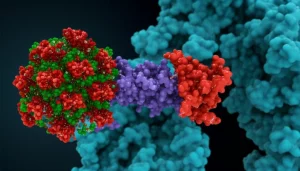

Ciao a tutti, appassionati di scienza e scoperte che cambiano il mondo! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore della biochimica, dove abbiamo svelato i segreti di una molecola piccola ma potentissima: l’E-64. Se non l’avete mai sentita nominare, pensate a lei come a una sorta di “chiave inglese” super specializzata, capace di bloccare in modo irreversibile certi enzimi chiamati proteasi a cisteina. Questi enzimi sono fondamentali in un sacco di processi biologici, sia buoni che cattivi, e per questo sono bersagli caldissimi per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie che vanno dalle infezioni virali alla distrofia muscolare.

L’E-64, isolata da un fungo chiamato Aspergillus japonicus nel lontano 1978, è diventata una vera e propria celebrità nei laboratori di biologia chimica. La sua “arma segreta” è una struttura chiamata acido trans-epossisuccinico (t-ES), una specie di “testata esplosiva” che si lega covalentemente al sito attivo delle proteasi a cisteina, mettendole fuori gioco. Pensate che sulla sua base sono stati creati un sacco di suoi “cugini” sintetici, come il CA-074 o il CLIK-148, ognuno con una sua specificità. Addirittura, un suo derivato, l’E-64d (loxistatina), è arrivato fino alle fasi finali di sperimentazione clinica per la distrofia muscolare!

Il Mistero della Sua Nascita

Nonostante questa fama, c’era un grande mistero: come diavolo fanno i funghi a produrre l’E-64? Quali sono gli enzimi, gli operai specializzati della cellula, che assemblano pezzo dopo pezzo questa molecola? Per decenni, questa domanda è rimasta senza risposta. Si sapeva che l’E-64 è composta da tre blocchi fondamentali: la testata t-ES, un amminoacido (la L-Leucina nel caso dell’E-64 originale) e un’ammina (l’agmatina). Ma chi li univa? E come?

Noi, nel nostro laboratorio, eravamo affascinati da questo enigma. Le vie biosintetiche classiche per molecole simili spesso coinvolgono dei giganteschi complessi multienzimatici chiamati “sintetasi peptidiche non ribosomiali” (NRPS). Ma cercare geni NRPS associati all’E-64 non aveva portato a nulla. Così, abbiamo iniziato a pensare fuori dagli schemi. E se la natura avesse escogitato un trucco diverso, magari usando enzimi più “agili” e indipendenti?

L’ispirazione è arrivata guardando ad altri prodotti naturali batterici, come le dapdiamidi, che pur avendo una struttura parzialmente simile, vengono costruite da enzimi “standalone” che formano legami ammidici: gli enzimi ATP-grasp e le sintetasi di legami ammidici (ABS). Poteva essere questa la chiave anche per l’E-64 nei funghi? Era un’ipotesi audace, perché di enzimi ABS fungini caratterizzati non ce n’erano!

A Caccia di Geni: L’Inizio dell’Avventura

Armati di questa idea, ci siamo messi a setacciare i genomi dei funghi produttori di E-64 e dei suoi analoghi. La ricerca diretta di enzimi ATP-grasp o ABS era complicata dalla loro scarsa caratterizzazione nei funghi. Allora abbiamo usato un “faro”: sapevamo che le ammine presenti nell’E-64 (come putrescina, agmatina, cadaverina) derivano dalla decarbossilazione di amminoacidi ad opera di enzimi PLP-dipendenti. Forse, i cluster genici biosintetici (BGC) dell’E-64 contenevano un gene per una di queste decarbossilasi dedicata?

Bingo! Usando una nota decarbossilasi come “esca”, abbiamo identificato due promettenti BGC (chiamati cp1 e cp2) in Aspergillus oryzae e nel suo parente stretto Aspergillus flavus. Ogni cluster conteneva quattro geni: uno per un’ossigenasi Fe(II)/α-chetoglutarato-dipendente, uno per una proteina ipotetica (HP) senza domini noti, uno per la famosa decarbossilasi PLP-dipendente e, udite udite, uno per una proteina predetta appartenere alla famiglia delle adenilato-formanti (ANL), di cui fanno parte le ABS! L’analisi strutturale della proteina HP ha rivelato somiglianze con le sintetasi del omoglutatione, che sono enzimi ATP-grasp. Il puzzle iniziava a prendere forma!

Per confermare le nostre ipotesi, abbiamo trasferito questi geni in un ospite eterologo, Aspergillus nidulans, e analizzato cosa produceva. E voilà! Abbiamo isolato e caratterizzato vari analoghi dell’E-64, confermando che i cluster cp1 e cp2 erano proprio quelli giusti. Curiosamente, eliminare la decarbossilasi non bloccava la produzione, suggerendo che il fungo potesse usare le ammine già presenti nella cellula. Invece, togliendo uno qualsiasi degli altri tre geni (ossigenasi, proteina HP o proteina ANL), la produzione si arrestava. Avevamo trovato il “set minimo” di geni per fare l’E-64!

Il Dream Team Enzimatico all’Opera

A questo punto, era ora di conoscere da vicino i nostri enzimi. Li abbiamo prodotti e purificati singolarmente per studiarne la funzione.

- Cp1A (l’Ossigenasi): Questo enzima si è rivelato essere il responsabile della creazione della testata t-ES. Prende l’acido fumarico e, con l’aiuto di ferro e α-chetoglutarato, lo trasforma in (2S,3S)-trans-epossisuccinico acido. Una vera e propria impresa di precisione molecolare, dato che crea esattamente lo stereoisomero giusto! Abbiamo scoperto che è anche multifunzionale, capace di desaturare l’acido succinico ad acido fumarico prima dell’epossidazione.

- Cp1B (l’ATP-grasp): Inizialmente etichettata come “proteina ipotetica”, Cp1B si è rivelata essere il primo enzima che forma un legame ammidico. Prende la testata (2S,3S)-t-ES e la “cuce” con un L-amminoacido (come L-Isoleucina o L-Fenilalanina), usando ATP come fonte di energia. La cosa incredibile è la sua stereoselettività: funziona solo con la forma (2S,3S) del t-ES e con L-amminoacidi. Abbiamo persino risolto la sua struttura cristallina, confermando che appartiene alla famiglia degli enzimi ATP-grasp, una prima volta per la biosintesi di prodotti naturali fungini di questo tipo!

- Cp1D (l’Amide Bond Synthetase – ABS): Questo è l’enzima che completa l’opera. Prende il prodotto di Cp1B (il t-ES-amminoacido) e lo lega a un’ammina (come putrescina, cadaverina o agmatina), formando il secondo legame ammidico e dando origine all’analogo completo dell’E-64. Anche Cp1D usa ATP e si è confermato essere il primo esempio di ABS caratterizzato da un fungo!

Quindi, la via biosintetica dell’E-64 è un elegante processo a tre stadi, indipendente dalle complesse macchine NRPS, orchestrato da questa triade di enzimi specializzati.

Biocatalisi Combinatoria: Creare Nuovi Farmaci su Misura

La scoperta più entusiasmante è stata forse la versatilità di questi enzimi. Cp1B e Cp2B (la sua controparte dal cluster cp2) hanno mostrato preferenze diverse per gli amminoacidi: Cp1B ama quelli alifatici, mentre Cp2B quelli aromatici e più ingombranti. Ma entrambe potevano accettare una vasta gamma di amminoacidi, inclusi quelli non proteinogenici! E Cp1D? Un vero campione di flessibilità, capace di usare un’incredibile varietà di ammine nucleofile, da semplici alchilammine a diamine, arilammine e persino idrazine.

Questa “promiscuità” controllata ci ha fatto brillare gli occhi: potevamo usare questi enzimi come strumenti di sintesi combinatoria biocatalitica! In pratica, mettendo insieme (±)-t-ES (la forma racemica, molto più economica), Cp1B, Cp1D, un amminoacido a scelta e un’ammina a scelta, tutto in una singola provetta (“one-pot reaction”), potevamo generare una libreria vastissima di analoghi dell’E-64. Immaginate: con 38 amminoacidi e 41 ammine testate, si possono creare oltre 1500 composti diversi!

Abbiamo messo alla prova questa idea. Abbiamo generato librerie di composti e le abbiamo testate direttamente per la loro capacità di inibire la catepsina B umana, una proteasi a cisteina coinvolta in diverse malattie. I risultati sono stati sbalorditivi! Alcuni dei nuovi analoghi, creati “su misura” dai nostri enzimi, si sono dimostrati più potenti dell’E-64 originale. Per esempio, composti contenenti L-ciclopentilglicina come amminoacido e certe alchilammine o ammine con gruppi alchino o azide si sono distinti per la loro elevata attività.

Siamo riusciti a sintetizzare su scala preparativa alcuni di questi nuovi “campioni” e anche l’E-64c (loxistatin acido), un farmaco in studio, con rese più che rispettabili, il tutto in una singola reazione enzimatica. Questo approccio ha vantaggi enormi rispetto alla sintesi chimica tradizionale:

- Usa (±)-t-ES racemico, più economico, perché Cp1B seleziona solo lo stereoisomero corretto.

- Evita passaggi di protezione e deprotezione dei gruppi funzionali, grazie alla chemio- e regioselettività degli enzimi.

- L’ATP può essere rigenerato, rendendo il processo più sostenibile.

Inoltre, abbiamo dimostrato che possiamo combinare la biocatalisi con passaggi chimici (approccio chemioenzimatico) per accedere a molecole ancora più complesse, come il CLIK-148, un inibitore selettivo della catepsina L, o un inibitore della catepsina C, semplificando notevolmente la loro sintesi.

Un Tesoro Nascosto nei Funghi

Questa ricerca, partita dalla curiosità di svelare un mistero biosintetico, ci ha regalato molto di più. Abbiamo scoperto due nuove famiglie di enzimi forma-ammidi nei funghi, inizialmente scambiati per proteine anonime. Abbiamo chiarito come la natura costruisce un importante farmaco naturale. E, cosa forse più importante, abbiamo messo a punto una piattaforma biocatalitica potentissima per generare librerie di piccole molecole bioattive.

Il fatto che geni omologhi a quelli di cp1 e cp2 siano presenti in centinaia di specie fungine, molte delle quali non note per produrre analoghi dell’E-64, suggerisce che là fuori c’è un intero arsenale di enzimi simili che aspettano solo di essere scoperti e sfruttati. Chissà quali altre molecole preziose e quali nuovi strumenti per la sintesi “verde” e la scoperta di farmaci ci riserva il mondo dei funghi!

È un esempio lampante di come lo studio della biosintesi dei prodotti naturali possa portare alla scoperta di enzimi con un potenziale catalitico enorme. E noi siamo solo all’inizio dell’esplorazione di questo potenziale. L’avventura continua, e non vediamo l’ora di scoprire quali altre meraviglie ci riserveranno questi affascinanti operai molecolari!

Fonte: Springer