Stent Coronarici e Flusso Sanguigno: Il Diavolo è nei Dettagli (della Simulazione!)

Amici appassionati di scienza e misteri del corpo umano, mettetevi comodi! Oggi vi porto con me in un viaggio affascinante nel mondo delle arterie coronarie, degli stent e di come piccolissimi dettagli nelle nostre simulazioni al computer possano fare una differenza enorme. Parliamo di qualcosa che mi sta molto a cuore (letteralmente, per i pazienti!): l’influenza delle condizioni al contorno e della reologia del sangue sugli indici di stress di parete (il famoso Wall Shear Stress, o WSS) quando simuliamo arterie coronarie con stent, basandoci su dati specifici del paziente ottenuti con IVUS (ecografia intravascolare).

Perché ci interessa tanto il Wall Shear Stress?

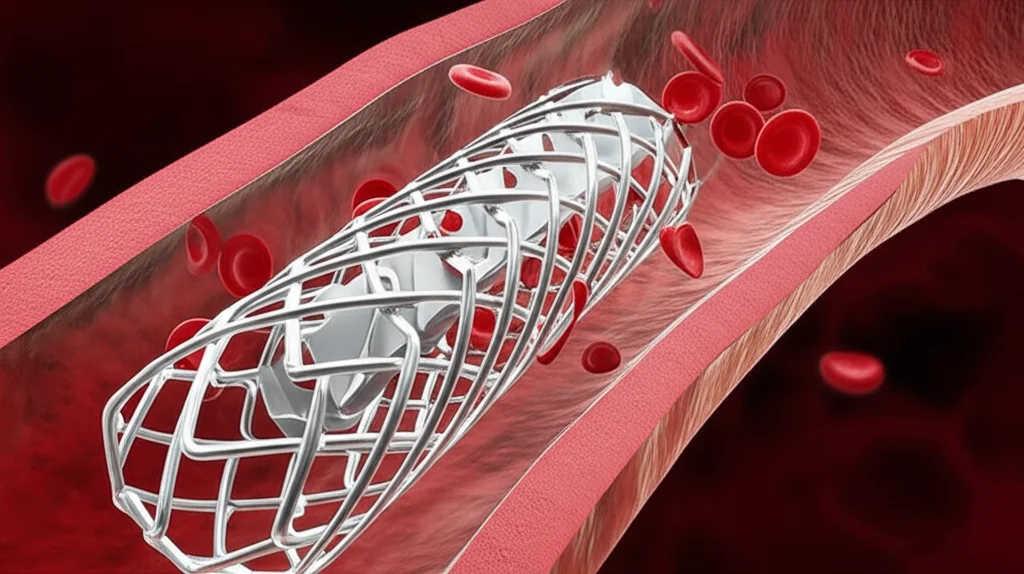

Quando un’arteria coronaria si restringe a causa dell’aterosclerosi, una delle soluzioni più comuni è l’intervento coronarico percutaneo, ovvero l’impianto di uno stent. Questi piccoli “scafali” metallici (o a rilascio di farmaco) fanno un lavoro egregio nel riaprire il vaso. Tuttavia, la loro efficacia a lungo termine può essere minata dalla restenosi (un nuovo restringimento) o, più raramente, dalla trombosi tardiva dello stent. Ogni anno, solo negli Stati Uniti, si contano oltre 200.000 procedure ripetute a causa di questi problemi. Un bel grattacapo, no?

I fattori che portano alla restenosi non sono ancora del tutto chiari, ma sappiamo che lo stress di parete (WSS) gioca un ruolo cruciale. L’impianto di uno stent modifica la geometria dell’arteria e, di conseguenza, i pattern locali del flusso sanguigno e il WSS. Un WSS “sbagliato” (troppo basso, troppo oscillante) è correlato all’iperplasia neointimale (il componente principale della restenosi) e inibisce la ri-endotelizzazione, quel processo che protegge dalla trombosi tardiva. Immaginate il sangue che scorre: se “sfrega” in modo anomalo contro le pareti dell’arteria e dello stent, può innescare reazioni indesiderate.

Il Nostro Detective Digitale: la Fluidodinamica Computazionale (CFD)

Per studiare questi fenomeni, noi ricercatori ci affidiamo sempre più alla Fluidodinamica Computazionale (CFD). È uno strumento potentissimo perché ci permette di analizzare il WSS in modo non invasivo e con una risoluzione spaziale e temporale elevatissima. Pensate che i montanti (le “maglie”) di uno stent sono nell’ordine dei 50 micron! La CFD ci aiuta a vedere cosa succede lì intorno.

Il punto è che ogni simulazione CFD si basa su delle assunzioni: come si comporta il sangue (la sua reologia), cosa succede all’ingresso e all’uscita del tratto di arteria che stiamo modellando (le condizioni al contorno). E queste assunzioni, capite bene, possono influenzare i risultati del WSS. Ecco perché nel nostro studio ci siamo chiesti: quanto pesano queste scelte? Quali sono quelle che contano di più?

Per scoprirlo, abbiamo ricostruito un’arteria coronaria destra specifica di un paziente, usando immagini da ecografia intravascolare (IVUS) e tomografia computerizzata (TC). Poi, abbiamo messo alla prova tre assunzioni comuni:

- Il profilo di velocità del sangue all’ingresso del modello.

- Le condizioni al contorno all’uscita del modello.

- Il modello di viscosità del sangue.

Abbiamo confrontato gli indici di WSS più usati: il TAWSS (Time-Averaged Wall Shear Stress, lo stress mediato nel tempo) e l’OSI (Oscillatory Shear Index, un indice della direzionalità del WSS).

I Sospettati Principali: Condizioni al Contorno e Reologia del Sangue

Partiamo dal sangue. La sua viscosità non è costante come quella dell’acqua. Il sangue è un fluido non-Newtoniano: la sua viscosità cambia a seconda di quanto velocemente sta scorrendo (il rateo di shear). A bassi ratei di shear, è più viscoso; ad alti ratei, diventa meno viscoso. Molti studi, per semplicità, usano un modello Newtoniano (viscosità costante). Ma è corretto? Qualcuno aveva già suggerito che l’approccio Newtoniano sottostima il WSS nella regione dello stent rispetto a un modello non-Newtoniano (come il Carreau-Yasuda, che abbiamo usato noi).

Poi ci sono le condizioni all’ingresso. Spesso si assume un profilo di velocità parabolico (tipico di un flusso costante in un tubo) o uno di Womersley (che tiene conto della pulsatilità del flusso). Il numero di Womersley (α) ci dice quanto il profilo di velocità si “appiattisce” al centro a causa delle forze inerziali transitorie. Questo può influenzare i gradienti di velocità vicino alla parete e quindi il WSS. Studi precedenti su arterie non stented e non ramificate avevano mostrato che dopo circa due diametri dall’ingresso, le differenze tra i profili diventano trascurabili.

Infine, le condizioni all’uscita. Qui la faccenda si complica, specialmente per le coronarie, dove flusso e pressione sono sfasati a causa della contrazione ventricolare. Si usano spesso dei modelli a parametri concentrati (Lumped Parameter Network, LPN), che sono come dei circuiti elettrici analogici con resistenze e capacità. Noi abbiamo confrontato due approcci:

- Il modello Windkessel a 3 elementi: più semplice, ma ignora l’impatto diretto della contrazione ventricolare.

- Un LPN a 5 elementi: più complesso, ma in grado di catturare lo sfasamento tra flusso e pressione includendo elementi che rappresentano la contrazione ventricolare.

Nessuno, a nostra conoscenza, aveva confrontato direttamente questi due LPN per le coronarie, né valutato la loro influenza relativa rispetto al modello di viscosità o al profilo di ingresso in simulazioni di stent specifici per il paziente.

Primo Indiziato: il Profilo di Velocità all’Ingresso

Cosa abbiamo scoperto? Partiamo dal profilo di velocità all’ingresso (parabolico vs. Womersley con α=2.5). Ebbene, le differenze diventavano trascurabili dopo una distanza pari a due diametri dall’ingresso. Questo è in linea con studi precedenti, anche se il nostro modello era più complesso (stentato e con ramificazioni). Quindi, se ci concentriamo su regioni più a valle, questa scelta sembra avere un impatto minore. Buono a sapersi!

Secondo Indiziato (e che Indiziato!): le Condizioni all’Uscita

Qui le cose si fanno serie. Confrontando il modello Windkessel a 3 elementi con l’LPN a 5 elementi (usando un profilo di Womersley all’ingresso), le differenze sono state notevoli:

- Per il TAWSS, le differenze arrivavano fino al ~5%.

- Per l’OSI, preparatevi… fino al ~200%! Sì, avete letto bene.

Queste differenze erano particolarmente pronunciate vicino ai montanti dello stent. L’OSI, in generale, si è dimostrato molto più sensibile al modello LPN utilizzato. Perché? Le differenze di OSI erano dovute principalmente alle differenze di pressione tra i due modelli di uscita, che inducevano gradienti di velocità vicino alla parete diversi. Il modello a 3 elementi, ignorando la contrazione ventricolare, non riesce a replicare correttamente la natura sfasata di pressione e flusso nelle coronarie. Questo porta a gradienti di pressione istantanei diversi durante il ciclo cardiaco, che si riflettono sui pattern di flusso e, quindi, sul WSS e sull’OSI. Pensate che nella nostra simulazione, che riguardava la coronaria destra (dove questo sfasamento è meno marcato rispetto alla discendente anteriore sinistra o alla circonflessa), abbiamo visto queste differenze. Immaginate cosa potrebbe succedere in quelle arterie!

Analizzando i risultati istantanei, abbiamo visto che le grandi differenze di velocità intrastrut si verificavano proprio nei momenti di maggiore discrepanza di pressione tra i due modelli, ad esempio all’inizio del rilassamento isovolumetrico (decelerazione del flusso) o durante l’accelerazione del flusso. Il design dello stent (nel nostro caso uno stent Synergy) crea pattern di flusso complessi, con zone di convergenza e divergenza del flusso attorno ai montanti, simili a scalini. Le differenze di pressione dovute ai modelli di uscita esacerbano questi comportamenti.

Terzo Indiziato: la Viscosità del Sangue – Newtoniano o Non-Newtoniano?

E la viscosità? Abbiamo confrontato i calcoli del TAWSS usando un modello Newtoniano (viscosità costante) con quelli ottenuti usando un modello non-Newtoniano (Carreau-Yasuda). Le differenze maggiori (spesso oltre il 100%) si sono verificate proprio adiacenti ai montanti dello stent. Lontano dallo stent (più di una larghezza di montante), le differenze raramente superavano il 10%. Il modello non-Newtoniano ha il suo effetto maggiore a bassi ratei di shear (inferiori a 100 s-1). E indovinate un po’? Le regioni di basso rateo di shear coincidevano con le zone vicino ai montanti e alle biforcazioni, le stesse più sensibili alle differenze di pressione indotte dai modelli di uscita. Questo conferma quanto detto da altri: i modelli Newtoniani tendono a sottostimare il WSS, specialmente nelle zone critiche vicino allo stent. È quindi più appropriato usare modelli non-Newtoniani per predire gli indici di WSS nei segmenti arteriosi stented.

Cosa Abbiamo Imparato da Questa Indagine?

Mettendo insieme tutti i pezzi, emerge un quadro chiaro: alcune assunzioni nelle simulazioni CFD di arterie coronarie stented pesano molto più di altre. L’impatto maggiore su TAWSS e OSI deriva dalle condizioni al contorno all’uscita. Segue, per importanza, il modello di viscosità. Infine, il profilo di velocità all’ingresso ha un’influenza più limitata, soprattutto se si analizzano regioni distanti dall’ingresso.

Questi risultati sono, a mio avviso, fondamentali. Se gli indici di WSS possono variare del 100-200% a seconda di una singola assunzione (come il modello di uscita), capite bene che le conclusioni che traiamo sulla suscettibilità alla restenosi possono cambiare drasticamente. Il modello LPN a 3 elementi, pur essendo semplice da implementare, non cattura la fisiologia coronarica in modo accurato come il modello a 5 elementi, proprio perché tralascia la pressione intramiocardica. E questo si paga in termini di accuratezza del WSS e soprattutto dell’OSI.

Limitazioni e Prospettive Future

Certo, il nostro studio ha delle limitazioni. Abbiamo analizzato i dati di un singolo paziente e un singolo stent nella coronaria destra. Abbiamo assunto pareti arteriose e stent rigidi (anche se la malattia coronarica irrigidisce le arterie e lo stent è rigido, una simulazione fluido-struttura potrebbe dare risultati leggermente diversi, ma a costi computazionali enormi). Non abbiamo modellato il flusso non-Newtoniano direttamente durante la simulazione, ma in post-processing. E, come sempre in questi studi, la validazione diretta in vivo è estremamente complessa.

Nonostante ciò, abbiamo cercato di essere il più rigorosi possibile, usando dati specifici del paziente e software validati in studi precedenti. Credo che questo lavoro fornisca indicazioni preziose per chiunque si occupi di modelli numerici del flusso sanguigno in ambito cardiovascolare.

Un Messaggio da Portare a Casa

La scelta delle condizioni al contorno e del modello reologico del sangue non è un dettaglio trascurabile quando si simulano arterie coronarie stented. Anzi, è di primaria importanza. Comprendere l’impatto di queste assunzioni è il primo passo per migliorare l’affidabilità dei nostri modelli e, in ultima analisi, per sviluppare strategie che possano portare a migliori risultati per i pazienti. Perché, alla fine, è questo quello che conta di più. Spero che questo “dietro le quinte” della ricerca vi sia piaciuto!

Fonte: Springer