Svelare i Segreti dell’Antiferromagnetismo: Come la Luce e la Tensione Meccanica Rivelano Ordini Nascosti

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta facendo battere forte il cuore della ricerca in fisica dei materiali e microelettronica: l’antiferromagnetismo. So che suona un po’ tecnico, ma fidatevi, è una roba pazzesca con un potenziale enorme per i dispositivi elettronici del futuro. Pensate a stabilità termica, basso consumo energetico, velocità di commutazione da capogiro… insomma, il sogno di ogni ingegnere elettronico!

Il Fascino Discreto dell’Antiferromagnetismo

Ma c’è un “ma”. Il problema, o meglio, la sfida con i materiali antiferromagnetici è che, a differenza dei loro cugini ferromagnetici (come il ferro delle calamite che tutti conosciamo), i loro “spin” magnetici interni si allineano in direzioni opposte, annullandosi a vicenda. Risultato? Un momento magnetico netto pari a zero. Questo li rende incredibilmente “timidi” e difficili da “vedere” e, soprattutto, da misurare quantitativamente e controllare. È un po’ come cercare di capire cosa succede in una stanza buia senza poter accendere la luce. Per decenni, questa caratteristica ha frenato un po’ la ricerca e le applicazioni.

Il Nostro Protagonista: Il Ferrito di Bismuto (BFO)

Qui entra in scena un materiale davvero speciale: il Ferrito di Bismuto (BiFeO3 o BFO). È l’unico materiale conosciuto che è sia ferroelettrico (ha una polarizzazione elettrica spontanea) sia antiferromagnetico a temperatura ambiente. Questa sua doppia natura “multiferroica” lo rende super interessante per dispositivi multifunzionali. Il suo debole magnetismo osservabile deriva da una struttura antiferromagnetica particolare, chiamata di tipo G non-collineare. Immaginate gli spin degli atomi di ferro (Fe) che si allineano in modo antiparallelo, ma con una leggera inclinazione dovuta a un’interazione chiamata Dzyaloshinskii–Moriya (DM), il tutto “condito” da una forte interazione antiferromagnetica di base detta “superexchange”. La cosa ancora più intrigante è che la sua proprietà ferroelettrica è accoppiata a entrambe queste interazioni magnetiche! Nonostante tanti studi sul BFO, spesso ci si è concentrati sul debole magnetismo netto, trascurando un po’ l’ordine antiferromagnetico G-type vero e proprio.

La Magia della Seconda Armonica Ottica (SHG)

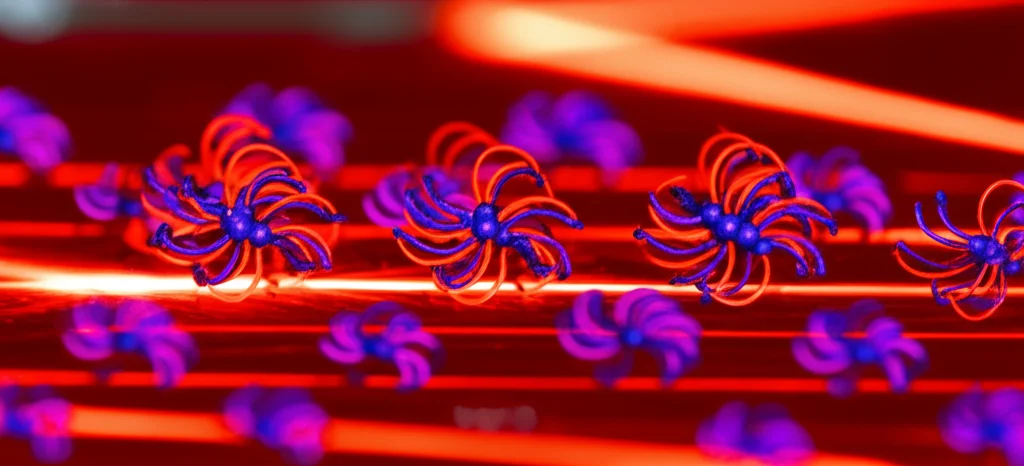

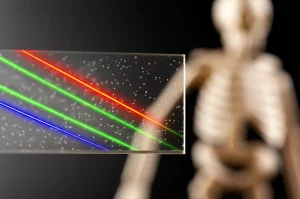

Ed è qui che entriamo in gioco noi, o meglio, la nostra tecnica preferita: la generazione di seconda armonica ottica (SHG). Cos’è? In parole semplici, è un processo ottico non lineare. Quando un materiale non ha un centro di simmetria (come nel caso dei materiali ferroelettrici o di certi ordini magnetici), se lo illumini con un laser a una certa frequenza (ω), lui ti risponde emettendo luce anche al doppio della frequenza (2ω)! L’intensità e la polarizzazione di questa luce “raddoppiata” dipendono in modo precisissimo dalla struttura e dalle simmetrie del materiale.

Molti calcoli teorici e analisi hanno mostrato che anche gli antiferromagneti possono generare segnali SHG. L’intensità SHG ((I_{text{SHG}})) è proporzionale al quadrato della polarizzazione non lineare indotta dalla luce ((P(2omega))). Questa polarizzazione ha due contributi principali: uno ((chi^{(i)})) legato alla struttura cristallografica (nel nostro caso, all’ordine ferroelettrico del BFO) e uno ((chi^{(c)})) legato all’ordine magnetico che rompe la simmetria per inversione temporale (proprio il nostro ordine antiferromagnetico di tipo G!). Quindi, analizzando il segnale SHG, possiamo “vedere” e studiare queste rotture di simmetria. È uno strumento potentissimo!

Nel BFO, l’ordine antiferromagnetico di tipo G contribuisce all’asimmetria spaziale tramite l’accoppiamento spin-orbita. Questo ci permette, attraverso misure SHG, di fare qualcosa di eccezionale: caratterizzare quantitativamente come l’ordine antiferromagnetico viene modificato applicando una tensione meccanica (strain) al materiale.

Mettere Sotto Stress l’Antiferromagnetismo: L’Esperimento

Cosa abbiamo fatto, quindi? Abbiamo preso dei film sottili di BFO e li abbiamo “cresciuti” su diversi tipi di substrati cristallini. Ogni substrato ha una costante di reticolo leggermente diversa, costringendo il film di BFO ad adattarsi e quindi a subire una tensione biassiale (biaxial strain) controllata, che può essere compressiva (se il substrato è “più stretto” del BFO) o tensile (se è “più largo”). Abbiamo usato substrati come LSAT, STO, DSO, GSO e KTO, che ci hanno permesso di variare la tensione dal -2.4% (forte compressione) al +0.6% (leggera tensione). Abbiamo verificato con tecniche come la diffrazione a raggi X (XRD) e le mappe dello spazio reciproco (RSM) che i film fossero di altissima qualità e che la tensione fosse effettivamente applicata come volevamo.

Poi, abbiamo usato la nostra fidata tecnica SHG per studiare questi campioni in un ampio intervallo di temperature, da 200 K fino a 750 K. Abbiamo misurato sia l’intensità SHG totale in funzione della temperatura, sia l’anisotropia rotazionale SHG (RA-SHG), che ci permette di separare i contributi ferroelettrici da quelli antiferromagnetici.

Risultati Sorprendenti: Tensione e Temperatura di Néel

Sappiamo che l’ordine antiferromagnetico non è eterno: se si scalda abbastanza il materiale, l’agitazione termica finisce per distruggerlo. La temperatura alla quale questo accade si chiama Temperatura di Néel ((T_N)). Nel BFO massivo, (T_N) è intorno ai 640 K.

Le nostre misure SHG hanno mostrato chiaramente questa transizione di fase. E qui arriva il bello: abbiamo scoperto che la (T_N) dei nostri film di BFO dipende moltissimo dalla tensione applicata!

Ecco i risultati principali:

- Con una tensione compressiva del -2.4% (su LSAT), (T_N) era di soli 428 K.

- Man mano che riducevamo la compressione e passavamo a tensioni tensili, (T_N) aumentava costantemente.

- Con una tensione tensile del +0.6% (su KTO), (T_N) ha raggiunto ben 646 K!

Un aumento di oltre 200 gradi! Questo ci dice che applicando una tensione tensile, l’accoppiamento antiferromagnetico nel BFO diventa significativamente più forte, più robusto contro l’agitazione termica. Lavori precedenti, usando tecniche meno sensibili o con risoluzione termica inferiore, non avevano colto questa dipendenza così marcata dalla tensione, specialmente per piccole variazioni. La sensibilità della SHG è stata cruciale.

Non Solo Temperatura: L’Intensità SHG Come Misura Quantitativa

Ma non ci siamo fermati alla temperatura di transizione. Analizzando i dati RA-SHG, siamo riusciti a isolare il contributo specifico dell’ordine antiferromagnetico di tipo G all’intensità del segnale SHG ((I_{text{AFM}}^{text{SHG}})). E anche qui, la sorpresa: abbiamo osservato che (I_{text{AFM}}^{text{SHG}}) aumenta monotonicamente con l’aumentare della costante di reticolo del substrato (cioè, con l’aumentare della tensione tensile). L’aumento è stato notevole: l’intensità per il campione su KTO (+0.6% di tensione) era un ordine di grandezza maggiore rispetto a quella del campione su LSAT (-2.4% di tensione)!

Questo è un risultato fondamentale: dimostra che l’intensità SHG non solo “vede” l’ordine antiferromagnetico, ma ne misura quantitativamente la forza. Possiamo finalmente dare un numero alla “robustezza” di questo ordine magnetico nascosto, e vedere come possiamo manipolarlo.

Ma Perché Succede Tutto Questo? La Spiegazione Microscopica

Ok, abbiamo visto che la tensione potenzia l’antiferromagnetismo. Ma qual è il meccanismo microscopico dietro a tutto ciò? La risposta sta nell’angolo di legame Fe-O-Fe. L’interazione di superexchange, che è la principale responsabile dell’antiferromagnetismo nel BFO, è più forte quando questo angolo si avvicina a 180°.

Per verificare questa ipotesi, abbiamo usato una tecnica di microscopia elettronica a trasmissione a scansione super avanzata (iDPC-STEM) per “fotografare” la struttura atomica dei nostri film con una risoluzione incredibile. Abbiamo misurato direttamente gli angoli Fe-O-Fe proiettati su un piano specifico (({alpha }_{1overline{1}0})) per i campioni sotto diverse tensioni.

I risultati? Conferma totale!

- Nel film compresso su LSAT, l’angolo medio era ({alpha }_{1overline{1}0} approx 145.8^circ).

- Nel film su KTO (tensile), l’angolo medio era salito a ({alpha }_{1overline{1}0} approx 154.7^circ).

Abbiamo anche fatto dei calcoli teorici (first-principles calculations) che hanno confermato questa tendenza: aumentando la costante di reticolo nel piano (tensione tensile), l’angolo Fe-O-Fe ((alpha)) si “raddrizza”, avvicinandosi a 180°.

Quindi, la tensione tensile stira il reticolo nel piano, facendo aumentare l’angolo Fe-O-Fe. Questo potenzia l’interazione di superexchange, rendendo l’ordine antiferromagnetico più forte (e quindi aumentando (T_N) e (I_{text{AFM}}^{text{SHG}})). Pensiamo anche che un angolo più vicino a 180° possa indebolire l’interazione DM, spingendo l’ordine da non-collineare verso uno più collineare, il che potrebbe ulteriormente rafforzare l’accoppiamento antiferromagnetico complessivo.

Conclusioni e Prospettive Future

In sintesi, il nostro lavoro dimostra in modo chiaro e quantitativo come sia possibile manipolare l’ordine antiferromagnetico G-type nei film multiferroici di BFO usando la tensione epitassiale. Abbiamo visto un aumento notevole sia della temperatura di Néel (da 428 K a 646 K) sia dell’intensità SHG legata all’antiferromagnetismo (di un ordine di grandezza) passando da una forte compressione a una leggera tensione. Abbiamo collegato questo potenziamento all’aumento dell’angolo di legame Fe-O-Fe, che rafforza l’interazione di superexchange.

Ma la cosa forse più importante è che abbiamo dimostrato come la tecnica SHG sia uno strumento potentissimo per caratterizzare quantitativamente l’antiferromagnetismo, anche quando il momento magnetico netto è zero. Questo apre nuove strade non solo per studiare questi affascinanti materiali, ma anche per progettarli e controllarli con precisione per future applicazioni spintroniche e memorie di nuova generazione. È davvero un passo avanti per portare l’antiferromagnetismo fuori dalla “stanza buia” e sotto i riflettori!

Fonte: Springer