Spiare le Proteine una per Una: La Magia dei Nanopori di Plastica!

Avete mai pensato a quanto sarebbe incredibile poter osservare le proteine, i mattoncini fondamentali della vita, una alla volta? Capire come sono fatte, come si muovono, cosa le distingue? Beh, tradizionalmente, analizzare le proteine è un’impresa complessa, che richiede spesso apparecchiature sofisticate e procedure elaborate, a volte persino “etichettando” le proteine con molecole fluorescenti per poterle vedere. Ma se vi dicessi che stiamo esplorando un modo nuovo, più semplice e diretto, per farlo? Un approccio che non ha bisogno di etichette e che usa… la plastica!

La Rivoluzione dei Sensori a Nanopori in Plastica

Nel nostro lavoro, abbiamo messo a punto un dispositivo davvero speciale: un sensore a doppio nanoporo realizzato in un materiale termoplastico, una specie di plastica avanzata (nello specifico, un polimero ciclico olefinico o COP). Immaginate due minuscoli, minuscoli fori (parliamo di nanometri, miliardesimi di metro!) posti su un piano, collegati da un canaletto ancora più piccolo. Questi non sono pori qualsiasi: li abbiamo creati usando una tecnica chiamata stampaggio a nano-iniezione, che ci permette di replicare strutture incredibilmente piccole, fino a 30 nanometri, in modo rapido ed economico. Pensate, una volta creato uno stampo “master”, possiamo produrre tantissimi di questi sensori! E non è finita: dopo lo stampaggio, possiamo persino ridurre ulteriormente la dimensione dei pori fino a circa 10 nanometri “sigillando” il dispositivo con un coperchio tramite un processo di fusione termica.

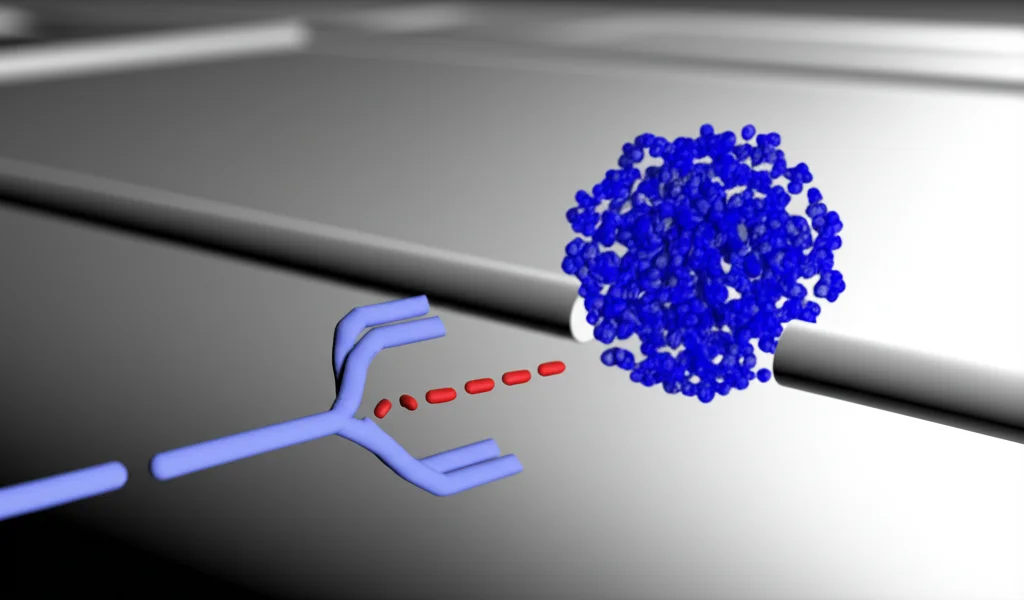

Ma a cosa servono questi nanopori? Qui entra in gioco la Resistive Pulse Sensing (RPS). In parole povere, applichiamo una differenza di potenziale elettrico ai capi del sensore riempito con una soluzione conduttrice (come acqua salata). Quando una singola molecola di proteina, spinta dal campo elettrico, passa attraverso uno dei nanopori, ostruisce temporaneamente il passaggio degli ioni nella soluzione, causando un piccolo calo della corrente elettrica. Questo calo è il nostro “segnale”, un “impulso resistivo”. Misurando l’ampiezza di questo calo (quanto profondo è) e la sua durata (per quanto tempo la proteina rimane nel poro), otteniamo informazioni preziose sulla molecola stessa.

Il Vantaggio del Doppio Controllo: Il Tempo di Volo (ToF)

La vera chicca del nostro sensore è la presenza di due nanopori in serie, separati da un nano-canale lungo 5 micrometri. Perché due? Perché così possiamo misurare il Tempo di Volo (ToF) della proteina! Quando una molecola passa attraverso il primo poro, genera un segnale. Poi viaggia lungo il nano-canale e, passando attraverso il secondo poro, genera un secondo segnale. Il tempo che intercorre tra questi due segnali è il ToF, e ci dice quanto velocemente la proteina si muove sotto l’influenza del campo elettrico (la sua mobilità elettroforetica apparente). Questa è un’informazione cruciale, indipendente dalle caratteristiche del singolo impulso RPS, che ci aiuta a distinguere ulteriormente le diverse proteine, il tutto senza bisogno di etichette fluorescenti!

Rispetto ai tradizionali sensori a nanopori “out-of-plane” (dove il poro attraversa una membrana sottile perpendicolarmente), il nostro approccio “in-plane” (con i pori paralleli alla superficie del chip) offre diversi vantaggi:

- Fabbricazione Scalabile: Lo stampaggio a iniezione permette di produrre molti dispositivi a basso costo e con alta riproducibilità.

- Integrazione Facilitata: È più semplice integrare questi sensori con altri componenti microfluidici.

- Migliore Gestione dei Fluidi: Il design planare facilita il controllo dei liquidi.

- Rumore Ridotto: Abbiamo osservato un eccellente rapporto segnale-rumore (SNR), migliore di molti altri sistemi, grazie alla stabilità meccanica della plastica e alle sue proprietà dielettriche, che ci permette di vedere segnali più chiari anche da pori relativamente “grandi” (~10 nm).

Mettere alla Prova i Nanopori: L’Esperimento con le Proteine Modello

Per dimostrare le capacità del nostro sensore, abbiamo scelto quattro proteine modello ben note ma diverse tra loro per dimensioni, forma e carica elettrica a pH neutro:

- IgG (Immunoglobulina G): Un anticorpo, relativamente grande e a forma di “Y” (oblata). Carica negativa.

- Streptavidina: Una proteina più piccola dell’IgG, di forma quasi sferica. Carica negativa.

- Mioglobina: Ancora più piccola, quasi sferica. Carica negativa (la più negativa delle tre).

- Citocromo C: La più piccola del gruppo, di forma cilindrica e con una forte carica positiva.

Abbiamo sciolto queste proteine (a bassissima concentrazione, 1 nM, per essere sicuri di osservarle una alla volta) in una soluzione salina (PBS con 1 M KCl, che aiuta a migliorare il segnale) e le abbiamo fatte passare attraverso i nostri sensori applicando un voltaggio di 1 Volt. Abbiamo registrato migliaia di eventi RPS per ciascuna proteina, analizzando l’ampiezza del segnale (ΔI, normalizzata rispetto alla corrente di base I0), la durata del segnale (tempo di permanenza, tD) e, ovviamente, il tempo di volo (ToF).

Cosa Abbiamo Imparato: Differenziare le Proteine

I risultati sono stati affascinanti! Come ci aspettavamo in parte, l’ampiezza del segnale (ΔI/I0) tendeva ad essere maggiore per le proteine più grandi (come IgG) perché ostruiscono di più il poro. Tuttavia, non è solo una questione di dimensioni. Ad esempio, il Citocromo C, pur essendo il più piccolo, dava un segnale simile a quello della Mioglobina. Perché? Probabilmente a causa della sua carica positiva. Le pareti dei nostri nanopori, dopo il trattamento UV/O3 che facciamo per renderle idrofile, sono cariche negativamente. Il Citocromo C, essendo positivo, è attratto dalle pareti e tende a “strisciare” lungo di esse (traslocazione “off-axis”), il che può aumentare l’ampiezza del segnale rispetto a una proteina negativa come la Mioglobina che magari passa più centralmente.

Ancora più interessanti sono stati i dati di tempo di permanenza (tD) e tempo di volo (ToF). Qui la carica e le interazioni con le pareti giocano un ruolo chiave, insieme al flusso elettroosmotico (EOF), un movimento generale del liquido nel canale dovuto alle cariche superficiali. Le proteine negative (IgG, Streptavidina, Mioglobina) si muovono contro l’EOF, mentre il Citocromo C (positivo) si muove nella stessa direzione dell’EOF. Uno si aspetterebbe quindi che il Citocromo C sia il più veloce (tD e ToF più brevi). E invece no! Ha mostrato i tempi più lunghi. La spiegazione più probabile è che le forti interazioni elettrostatiche con le pareti negative del nanoporo e del nano-canale lo rallentino significativamente. Tra le proteine negative, la Mioglobina, essendo la più carica negativamente e sferica, è risultata la più veloce. Sorprendentemente, IgG e Streptavidina, pur avendo forme e dimensioni diverse, hanno mostrato tD e ToF molto simili, forse a causa di potenziali zeta (una misura della carica effettiva in soluzione) comparabili.

La cosa fondamentale è che, combinando queste tre misurazioni (ΔI/I0, tD, ToF), siamo riusciti a distinguere statisticamente quasi tutte le coppie di proteine. Ad esempio, anche se ΔI/I0 non distingueva bene Citocromo C e Mioglobina, i loro tD e ToF erano significativamente diversi! Questo dimostra la potenza di avere più parametri di misura.

Non Solo Chi Sei, Ma Come Sei Fatto: Indovinare la Forma delle Proteine

Ma c’è di più. Non ci siamo limitati a misurare ampiezza e durata. Abbiamo guardato da vicino la forma stessa dell’impulso elettrico nel tempo, mentre la proteina è dentro il nanoporo. Ed è qui che le cose si fanno davvero intriganti. È emerso che la forma del segnale può darci indizi sulla forma tridimensionale della proteina!

Come funziona? Immaginate una proteina non sferica, come l’anticorpo IgG a forma di Y o il Citocromo C cilindrico. Mentre attraversa il nanoporo, non sta ferma: ruota e si muove. A seconda del suo orientamento rispetto al campo elettrico e al flusso, presenterà una “sezione trasversale” diversa all’interno del poro, ostruendo la corrente in modo leggermente differente. Questo causa fluttuazioni nell’ampiezza del segnale durante il singolo evento di translocazione.

Abbiamo osservato proprio questo! Le proteine quasi sferiche come la Streptavidina e la Mioglobina tendevano a produrre segnali di forma “rettangolare”, abbastanza costanti per tutta la durata dell’evento. Questo ha senso: una sfera appare più o meno uguale da qualsiasi angolazione la si guardi.

Invece, l’IgG produceva segnali complessi, con più sotto-picchi, come se la corrente cambiasse rapidamente livello. Questo è coerente con una molecola a forma di Y che ruota nel poro, presentando alternativamente orientamenti che bloccano più o meno la corrente. Il Citocromo C, invece, mostrava spesso segnali a forma di “V”. Essendo un cilindro, il suo modo di ruotare e interagire con le pareti (ricordate la sua carica positiva?) mentre entra ed esce dal poro potrebbe spiegare questa forma caratteristica.

Quindi, analizzando la forma temporale del segnale RPS, possiamo ottenere un’approssimazione della forma della proteina: sferica o non sferica. È come avere una sorta di “tatto” su scala nanometrica!

Perché Tutto Questo è Importante?

Questo lavoro dimostra che i sensori a doppio nanoporo in plastica, realizzati con tecniche scalabili come lo stampaggio a nano-iniezione, sono uno strumento potente e versatile per l’analisi di singole proteine senza etichette. Possiamo non solo rilevare le proteine una per una, ma anche differenziarle basandoci su un insieme di caratteristiche (ampiezza, durata, tempo di volo) e persino ottenere informazioni sulla loro forma tridimensionale analizzando il profilo temporale del segnale.

Le potenzialità sono enormi. Immaginate di poter usare questi sensori a basso costo per diagnosi mediche rapide, per studiare le interazioni tra proteine, per controllare la qualità dei farmaci biologici… Stiamo aprendo una nuova finestra sul mondo infinitamente piccolo delle molecole biologiche, e lo stiamo facendo con strumenti che potrebbero diventare accessibili a molti laboratori nel mondo. La strada è ancora lunga, ma la direzione è tracciata ed è incredibilmente promettente!

Fonte: Springer