Batterie al Litio: Svelato il Segreto dell’Interfaccia per Dire Addio ai Dendriti!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi appassiona tantissimo e che potrebbe rivoluzionare il modo in cui immagazziniamo energia: le batterie al litio metallico. Sono considerate il Sacro Graal per le batterie ad alta densità energetica, ma c’è un “ma”. La loro sicurezza e durata dipendono da un’area tanto cruciale quanto misteriosa: l’interfaccia tra il litio metallico e l’elettrolita liquido (che chiameremo LLI, da *Lithium-Liquid Interface*).

Capire cosa succede esattamente lì, in quella zona di confine sottilissima, è una sfida enorme. Si mescolano processi chimici ed elettrochimici complessi, tutti intrecciati tra loro. È un po’ come cercare di districare una matassa complicatissima al buio! E come se non bastasse, questi processi influenzano direttamente la crescita dei famigerati dendriti di litio, quelle strutture aghiformi che possono causare cortocircuiti e problemi di sicurezza.

La Sfida: Capire l’Intreccio Infernale all’Interfaccia

Perché è così difficile studiare l’LLI? Beh, immaginate reazioni che avvengono in un batter d’occhio, processi chimici spontanei che si sovrappongono a quelli elettrochimici guidati dalla carica e scarica della batteria. Gli strumenti di caratterizzazione, anche i più avanzati, faticano a darci un quadro completo a livello molecolare, soprattutto per i fenomeni più rapidi. È qui che entriamo in gioco noi, con la potenza delle simulazioni computazionali.

Per anni, abbiamo cercato di modellare questi processi, usando calcoli *ab initio*, dinamica molecolare ReaxFF, machine learning… ma analizzare separatamente i contributi chimici ed elettrochimici e capire il loro impatto sulla crescita dei dendriti è rimasto un ostacolo quasi insormontabile. Fino ad ora.

La Nostra Arma Segreta: Simulazioni Multi-Scala con Intelligenza Artificiale

Nel nostro lavoro, abbiamo deciso di affrontare il problema di petto, combinando tecniche di simulazione a diverse scale. Il cuore pulsante è un modello di dinamica molecolare basato sul machine learning che abbiamo sviluppato appositamente, chiamato QMTP (Quantum-accurate Moment Tensor Potential with charges). La grande novità? Questo modello tiene conto esplicitamente delle informazioni sulla carica atomica, permettendoci di simulare l’interfaccia in condizioni più realistiche, anche quando è “carica” (come avviene in una batteria funzionante).

Abbiamo poi collegato queste simulazioni a livello atomico con modelli a campo di fase (*phase-field modeling*), che ci permettono di osservare come le reazioni all’interfaccia influenzano la crescita dei dendriti su scale più grandi (mesoscopiche). Un approccio multi-scala, insomma, per collegare il micro al macro.

Cosa Abbiamo Scoperto: Il Ruolo Chiave del Trasferimento di Carica

Le nostre simulazioni hanno rivelato una stretta relazione tra la crescita dei dendriti e le reazioni all’interfaccia, e il colpevole (o meglio, il protagonista) sembra essere proprio il trasferimento di carica.

Prendiamo l’etilene carbonato (EC), un solvente comune. Abbiamo simulato la sua reazione all’interfaccia con il litio metallico. Abbiamo visto che il legame C-O della molecola di EC si allunga fino a rompersi. E indovinate un po’? Man mano che il legame si allunga, le cariche atomiche su carbonio e ossigeno diminuiscono. Questo ci dice che il trasferimento di carica è la forza motrice intrinseca dietro la rottura dei legami nelle reazioni interfacciali.

Ma c’è di più! Abbiamo studiato anche il LiFSI, un sale di litio promettente. Simulando la sua interazione con il litio metallico “scarico”, abbiamo visto che prima si rompe un legame S-F e poi un legame N-S (Sequenza Tipo I). Ma simulando l’interfaccia “carica” (aggiungendo elettroni, come in una batteria in funzione), la sequenza cambia! Dopo il primo legame S-F, si rompe l’altro legame S-F (Sequenza Tipo II). Questa seconda sequenza è interessante perché porta alla formazione di uno strato ricco di LiF, che sperimentalmente sembra migliorare la stabilità della batteria. Quindi, modulando la distribuzione di carica all’interfaccia, potremmo potenzialmente controllare le reazioni e migliorare le prestazioni!

Elettroliti Reali e Concentrazione: Un Effetto Sorprendente

Siamo poi passati a sistemi più complessi, simulando elettroliti reali:

- Tipo I: LiPF6 in EC/DMC (una miscela commerciale comune)

- Tipo II: LiFSI in DME (un esempio di elettrolita ad alta concentrazione)

Nel caso del Tipo I, le nostre simulazioni QMTP hanno mostrato la decomposizione del sale (PF6-) con rottura dei legami P-F, seguita dalla formazione di prodotti come LiF, Li2CO3, composti organici e gas (CO2, C2H4), esattamente quelli osservati negli esperimenti! Questo ci ha dato grande fiducia nel nostro modello.

Con il Tipo II, abbiamo confrontato diverse concentrazioni di LiFSI in DME. Qui la scoperta è stata affascinante: maggiore è la concentrazione del sale, più veloce è il trasferimento di carica iniziale tra l’anodo di litio e l’elettrolita. Questo porta a una decomposizione più rapida del sale e alla formazione di uno strato protettivo (la famosa SEI, Solid Electrolyte Interphase) più denso e ricco di composti inorganici come il LiF.

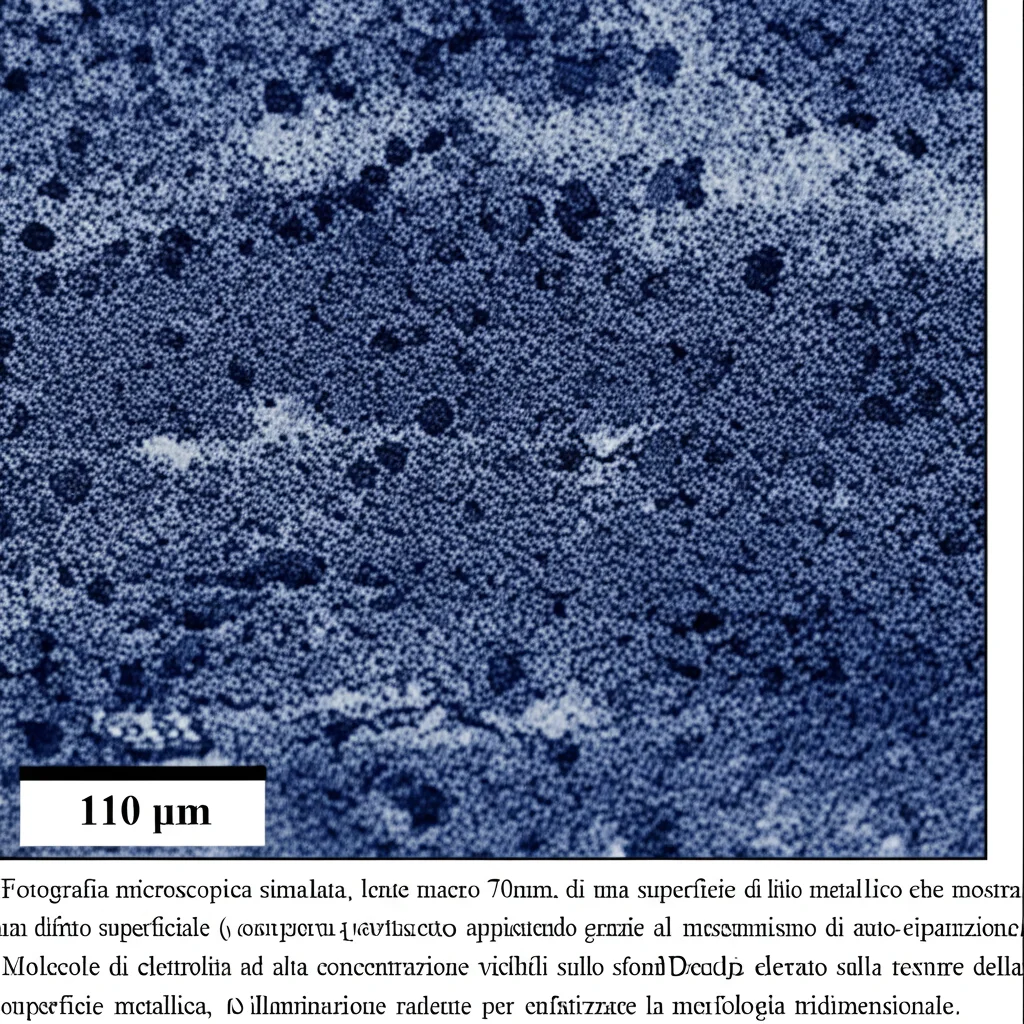

Difetti Superficiali e Auto-Riparazione

La superficie del litio non è mai perfettamente liscia, specialmente dopo cicli di carica/scarica. Ci sono sempre difetti. Abbiamo simulato anche questo scenario, introducendo un difetto sulla superficie del litio a contatto con l’elettrolita LiFSI/DME a diverse concentrazioni.

Abbiamo osservato un meccanismo di “auto-riparazione”: il difetto tende a ridursi o scomparire. Ma la cosa interessante è che negli elettroliti ad alta concentrazione, questo processo è più veloce e la superficie finale risulta più liscia! Perché? Ancora una volta, il trasferimento di carica più rapido accelera la reazione iniziale, formando rapidamente lo strato protettivo. Inoltre, promuove una diffusione più veloce degli ioni Li+ sulla superficie, che “riempiono” il difetto più in fretta.

Dalle Reazioni ai Dendriti: Il Collegamento Finale

Ok, ma come si collega tutto questo ai dendriti? Qui entrano in gioco le simulazioni a campo di fase. Abbiamo simulato la deposizione di litio in presenza di uno strato protettivo con diverse proprietà (legate alle reazioni interfacciali che abbiamo studiato).

Risultato? Uno strato protettivo con bassa “fluidità” (bassa diffusione degli ioni Li+, come potrebbe formarsi con reazioni lente o incomplete) porta a una deposizione disomogenea e favorisce la crescita dei dendriti. Al contrario, uno strato con alta fluidità (alta diffusione, come quello che si forma rapidamente con elettroliti ad alta concentrazione grazie al veloce trasferimento di carica) promuove una deposizione uniforme e liscia, ostacolando la formazione di dendriti appuntiti.

Il Quadro Generale: Un Circolo Virtuoso

Mettendo insieme tutti i pezzi, emerge un quadro chiaro: un trasferimento di carica più rapido durante la reazione iniziale tra litio ed elettrolita è benefico. Porta a:

- Formazione più veloce di uno strato protettivo denso.

- Riparazione più rapida dei difetti superficiali (intrinseci o formati durante il ciclo).

- Una morfologia dell’interfaccia più liscia.

- Deposizione di litio più omogenea.

- Minore crescita di dendriti.

Questo spiega perché, ad esempio, alcuni elettroliti fluorurati o additivi che promuovono una rapida formazione della SEI funzionano così bene negli esperimenti! Il nostro lavoro fornisce una comprensione fondamentale di questo fenomeno.

Conclusioni e Prospettive Future

In sintesi, abbiamo usato simulazioni multi-scala avanzate per svelare l’intricata danza tra trasferimento di carica, reazioni all’interfaccia e crescita dei dendriti nell’anodo di litio metallico. Abbiamo dimostrato che la cinetica del trasferimento di carica iniziale può agire come un descrittore chiave e che velocizzarla sembra essere una strategia vincente per controllare i dendriti.

Il nostro modello QMTP apre nuove strade per studiare anche altre interfacce (catodi, batterie al sodio…). Certo, ci sono ancora sfide, come migliorare l’efficienza computazionale e includere l’effetto dei campi elettrici o delle diverse facce cristalline del litio. Ma crediamo che questo approccio multi-scala sia fondamentale per colmare il divario tra esperimenti e simulazioni e per guidare la progettazione razionale di materiali per le batterie del futuro, più potenti e sicure. È un campo di ricerca entusiasmante e sono convinto che siamo sulla strada giusta!

Fonte: Springer