Tibet: Il DNA Svela i Segreti dell’Adattamento all’Altitudine e un Pizzico di Invecchiamento Accelerato!

Amici, chi non ha mai sognato le vette innevate, l’aria rarefatta e i paesaggi mozzafiato dell’Himalaya? Io di sicuro! Ma vi siete mai chiesti come facciano le popolazioni che vivono lassù, sull’altopiano tibetano, a prosperare in un ambiente così estremo? Parliamo di altitudini dove a noi “gente di pianura” verrebbe il fiatone solo a salire le scale! Beh, la scienza sta iniziando a svelare alcuni dei loro segreti più intimi, nascosti nientemeno che nel loro DNA, o meglio, in come il loro DNA viene “letto” e utilizzato. Preparatevi, perché stiamo per fare un viaggio affascinante nel mondo dell’epigenetica e dell’adattamento umano.

Una Squadra di Ricercatori Curiosi e Tre Gruppi Sotto la Lente

Immaginate un team di scienziati super curiosi che ha deciso di vederci chiaro. Hanno messo insieme un gruppo di studio bello grosso, con quasi 1500 persone! E non persone a caso, ma tre gruppi ben distinti:

- I Nativi dell’Altopiano (NH): Tibetani che vivono da generazioni a circa 4100 metri. Loro l’altitudine ce l’hanno nel sangue, letteralmente.

- I Nuovi Arrivati Acclimatati (AN): Cinesi Han che si sono trasferiti sull’altopiano tibetano e ci vivono da un po’ (in media 3 anni, ma alcuni anche da pochi mesi o da decenni). Il loro corpo ha dovuto “imparare” a gestire l’aria sottile.

- I Nativi della Pianura (NL): Cinesi Han che vivono belli tranquilli a circa 9 metri sul livello del mare. Loro rappresentano il nostro punto di riferimento “normale”.

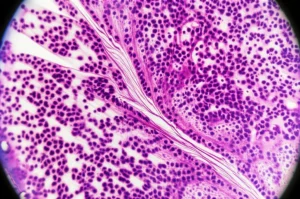

L’idea geniale è stata quella di confrontare questi gruppi per capire due cose fondamentali: l’acclimatamento a breve termine (STA), cioè come il corpo si adatta quando si trasferisce in alta quota, e l’adattamento a lungo termine (LTA), ovvero i cambiamenti che si sono consolidati in millenni di evoluzione. E come hanno fatto? Studiando la metilazione del DNA. Non spaventatevi, è più semplice di quel che sembra! Pensate alla metilazione come a dei piccoli interruttori o post-it che si attaccano al DNA e possono accendere o spegnere i geni, o modularne l’attività, senza cambiare la sequenza del DNA stesso. È uno dei modi principali con cui l’ambiente “parla” con i nostri geni.

Acclimatamento (STA): Il “Kit di Pronto Soccorso” Epigenetico

Confrontando i Nuovi Arrivati (AN) con i Nativi della Pianura (NL) – due gruppi geneticamente simili ma che vivono ad altitudini diverse – i ricercatori hanno scovato le “firme” dell’acclimatamento a breve termine. E cosa hanno trovato? Beh, 93 siti metilati in modo differente (DMS). La cosa interessante è che la maggior parte di questi siti risultava ipometilata nei Nuovi Arrivati. In pratica, è come se il corpo, per far fronte subito alla mancanza di ossigeno e alle altre sfide dell’altitudine, “allentasse i freni” su alcuni geni, rendendoli più attivi. E quali geni? Principalmente quelli coinvolti nel ciclo cellulare. Questo ha senso, perché l’ipossia (carenza di ossigeno) può inibire la proliferazione della maggior parte delle cellule per risparmiare energia, ma stimolarne altre, come quelle dei vasi sanguigni, per migliorare l’apporto di ossigeno. È una risposta rapida, un po’ come un kit di pronto soccorso che il corpo tira fuori all’occorrenza. Altri processi coinvolti sembrano essere la biosintesi degli steroidi e la riparazione del DNA, probabilmente per far fronte allo stress ossidativo indotto dall’ipossia e dalle radiazioni UV più intense in quota.

Adattamento (LTA): La Maratona Evolutiva Scritta nel Metiloma

Passiamo ora all’adattamento a lungo termine, quello dei veri “duri” dell’altitudine, i Tibetani (NH). Confrontandoli con i Nuovi Arrivati (AN) – che vivono nello stesso ambiente ma non hanno alle spalle millenni di selezione naturale in quota – le differenze nel metiloma sono esplose! Parliamo di ben 4070 DMS! Un numero enormemente più grande rispetto all’acclimatamento. E qui, sorpresa: la tendenza era opposta! La maggior parte di questi siti era ipermetilata nei Tibetani. È come se, nel corso dei millenni, il loro corpo avesse imparato a “silenziare” o regolare finemente in modo più deciso certi geni.

Quali processi sono coinvolti in questo adattamento profondo? Principalmente due categorie: le malattie immunitarie e le vie di segnalazione del calcio. Il legame con il sistema immunitario potrebbe derivare dal fatto che i tessuti infiammati o infetti sono spesso ipossici, quindi le risposte adattative potrebbero essere condivise. Per quanto riguarda il calcio, è cruciale per tantissime funzioni, dalla contrazione muscolare (cuore incluso!) allo sviluppo. Pensate che studi precedenti sugli yak, i “bovini dell’Himalaya”, avevano mostrato proprio un’alterazione nell’espressione dei canali del calcio e un sistema immunitario più attivo. Coincidenze? Io non credo!

Altri geni interessanti con metilazione differenziale nell’LTA includono nomi noti nell’adattamento all’altitudine come EPAS1 (spesso chiamato il “gene del superatleta” per la sua variante tibetana) e EGLN1, coinvolti nella risposta all’ipossia, ma anche geni legati alla crescita e allo sviluppo.

Due Manuali d’Istruzioni Distinti: Nessuna Sovrapposizione!

La cosa che mi ha lasciato davvero a bocca aperta è che i 93 siti dell’acclimatamento (STA) e i 4070 dell’adattamento (LTA) non avevano nemmeno un sito in comune! Zero sovrapposizioni! Questo suggerisce che i meccanismi epigenetici per far fronte all’altitudine nel breve periodo sono completamente diversi da quelli che si sono evoluti nel lungo periodo. È come se il corpo avesse due manuali d’istruzioni distinti: uno per le emergenze e uno per la vita quotidiana in condizioni estreme, perfezionato nei secoli. L’ipometilazione diffusa nell’STA potrebbe essere una risposta rapida e generalizzata, mentre l’ipermetilazione più specifica nell’LTA potrebbe riflettere una regolazione più fine e permanente, frutto anche della selezione genetica.

Il Ruolo della Genetica: Quando i Geni “Guidano” la Metilazione

Ma attenzione, non è solo l’ambiente a “scrivere” sul nostro DNA attraverso la metilazione. Anche i nostri geni, le varianti che ereditiamo, possono influenzare dove e come questi “post-it” epigenetici vengono appiccicati. I ricercatori hanno condotto un’analisi chiamata meQTL (methylation Quantitative Trait Loci), che cerca proprio le associazioni tra varianti genetiche e livelli di metilazione.

Ebbene, hanno scoperto che molte delle differenze di metilazione osservate nell’adattamento a lungo termine (LTA) sono influenzate da varianti genetiche. In particolare, nei famosi loci adattativi come EPAS1 e EGLN1, le “firme” epigenetiche sembrano essere guidate, almeno in parte, proprio dall’adattamento genetico. È un affascinante intreccio tra geni ed epigenetica! Questo studio ha anche fornito una risorsa preziosissima di dati meQTL per le popolazioni dell’Asia orientale, che aiuterà a capire meglio come le varianti genetiche scoperte negli studi GWAS (quelli che cercano associazioni tra geni e malattie/tratti) esercitano i loro effetti.

Un Prezzo da Pagare? L’Invecchiamento Accelerato nei Nuovi Arrivati

E ora, una delle scoperte forse più sorprendenti e che ci tocca tutti da vicino: l’invecchiamento. Sappiamo che il nostro profilo di metilazione cambia con l’età, tanto da poter essere usato come un vero e proprio “orologio epigenetico” per stimare l’età biologica di una persona. I ricercatori hanno applicato questi orologi ai partecipanti dello studio.

Il risultato? I Nuovi Arrivati (AN) mostravano un’accelerazione dell’invecchiamento epigenetico rispetto sia ai Nativi della Pianura (NL) sia, e questo è interessante, ai Nativi dell’Altopiano (NH)! In media, la loro “età epigenetica” era di circa 1.3 anni superiore alla loro età anagrafica rispetto agli altri due gruppi. Tra Tibetani e Han di pianura, invece, non c’erano differenze significative nell’invecchiamento.

Questo fa pensare. Sembra che l’acclimatamento all’alta quota, pur essendo necessario per sopravvivere, possa avere un costo in termini di invecchiamento biologico per chi non è geneticamente adattato da generazioni. Non è stato trovato un legame tra la durata della permanenza in quota e l’accelerazione dell’invecchiamento negli AN, suggerendo che questi cambiamenti avvengano relativamente in fretta. Chissà se questo effetto sia reversibile tornando a quote più basse? Domande per ricerche future! Tra i fattori di rischio associati a questa accelerazione dell’invecchiamento negli individui in quota, sono emersi l’esposizione al sole e alcuni componenti delle cellule del sangue, il che ci riporta allo stress ossidativo e all’infiammazione come motori dell’invecchiamento.

Cosa Ci Portiamo a Casa da Questo Studio?

Beh, un bel po’ di cose! Innanzitutto, abbiamo una visione molto più chiara di come il nostro corpo, a livello epigenetico, risponda alle sfide dell’alta quota, distinguendo tra risposte rapide di acclimatamento e adattamenti evolutivi profondi. Le firme metilomiche sono nettamente diverse, suggerendo meccanismi biologici distinti.

Abbiamo anche capito meglio l’interazione tra genetica ed epigenetica nell’adattamento, con geni specifici che influenzano i pattern di metilazione. E poi c’è la questione dell’invecchiamento accelerato nei “nuovi arrivati”, che apre la strada a possibili strategie preventive o terapeutiche per chi vive o lavora in alta quota senza esservi geneticamente predisposto.

Certo, come ogni studio scientifico che si rispetti, ci sono dei “ma”. I risultati si basano su campioni di sangue, e la metilazione può variare da tessuto a tessuto. Inoltre, si sono usati array che coprono una parte del metiloma, non tutto. E le risposte potrebbero variare a seconda del grado di ipossia o tra diverse popolazioni di alta quota (pensiamo agli Andini, per esempio).

Nonostante ciò, questo studio è una vera miniera d’oro di informazioni. Ci mostra la straordinaria plasticità del corpo umano e come l’epigenetica giochi un ruolo da protagonista nella nostra capacità di adattarci ad ambienti estremi. E chissà, magari un giorno queste scoperte aiuteranno non solo chi vive in montagna, ma anche pazienti con malattie legate all’ipossia o all’invecchiamento. La scienza, amici, non smette mai di stupirci!

Fonte: Springer