RNA e CTCF: Sveliamo l’Intrigo nel Cuore della Leucemia

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del microcosmo cellulare! Oggi voglio portarvi con me in un’avventura investigativa che ci condurrà dritti nel nucleo delle cellule leucemiche. Sì, avete capito bene, quelle cellule un po’ “ribelli” che sono al centro di questa patologia. Il nostro principale sospettato? O meglio, il protagonista che cercheremo di capire meglio, è una proteina straordinaria chiamata CTCF.

Un Attore Protagonista: Vi Presento CTCF

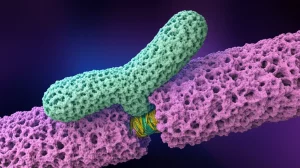

Immaginate CTCF come un vero e proprio architetto del genoma, un fattore di trascrizione essenziale che gioca ruoli cruciali nel mantenere l’ordine e la struttura della cromatina, quella matassa complessa di DNA e proteine. È un po’ come il direttore d’orchestra che decide quali geni devono essere “accesi” o “spenti”, e come il DNA debba piegarsi e organizzarsi nello spazio tridimensionale del nucleo. Pensate che CTCF riesce in questa impresa grazie ai suoi 11 domini “a dito di zinco” (ZF), che gli permettono di agganciarsi a specifiche sequenze di DNA.

Ora, la storia si complica (e si fa più interessante!). Da un po’ di tempo, diversi gruppi di ricerca hanno iniziato a sussurrare, e poi a dichiarare con più forza, che CTCF non interagisce solo con il DNA, ma anche con l’RNA. L’RNA, per chi non lo sapesse, è il “cugino” del DNA, coinvolto in una miriade di processi cellulari, dalla sintesi delle proteine alla regolazione genica. L’idea che CTCF possa legare l’RNA ha aperto scenari affascinanti, come la possibilità che queste interazioni influenzino la sua capacità di legarsi al DNA o la sua funzione nel modellare il genoma.

Però, come in ogni buon giallo scientifico, non mancano i dubbi e i dibattiti. Alcuni ricercatori hanno sollevato perplessità sulle tecniche usate per “pizzicare” CTCF in flagrante con l’RNA, come la CLIP-seq, suggerendo che le condizioni sperimentali potrebbero non riflettere fedelmente ciò che accade in vivo, cioè dentro le cellule viventi. E poi, la maggior parte di questi studi è stata condotta su cellule staminali embrionali di topo. Ma cosa succede in altri contesti, come quello della leucemia umana?

La Nostra Missione: Indagare il Legame CTCF-RNA nella Leucemia

Ed è qui che entriamo in gioco noi! Ci siamo chiesti: l’RNA ha davvero un ruolo nel modulare come CTCF si lega al DNA nelle cellule leucemiche? E se sì, quali sono le conseguenze sulla regolazione dei geni e sull’accessibilità della cromatina? Per rispondere a queste domande, abbiamo messo a punto una strategia investigativa basata su tre approcci indipendenti e complementari, utilizzando un modello di leucemia linfoblastica acuta a cellule B umane.

Il nostro ragionamento era semplice: se l’interazione CTCF-RNA è davvero cruciale, allora “disturbarla” dovrebbe avere effetti misurabili e riproducibili sulla capacità di CTCF di legarsi al DNA e, di conseguenza, sulla regolazione genica.

Ecco le nostre tre “mosse”:

- Il trucco dello “scambio di persona” proteico: Abbiamo creato un sistema cellulare ingegnoso in cui potevamo eliminare rapidamente il CTCF endogeno (quello normalmente presente nella cellula) e indurre l’espressione di una versione “selvaggia” (wild-type, WT) di CTCF oppure di una versione mutante priva della regione che si presume leghi l’RNA (chiamata RBR, RNA-binding region, o dRBR per la versione dele_ta_). Un vero e proprio “swap” per vedere le differenze!

- Bloccare la “fabbrica” dell’RNA: Abbiamo trattato le cellule con il triptolide, una sostanza naturale che inibisce la trascrizione, bloccando di fatto la produzione di nuovo RNA, specialmente quello a vita breve.

- Le “forbici” per l’RNA: Abbiamo usato l’enzima RNasi A, che degrada l’RNA, direttamente durante la procedura di ChIP-seq (una tecnica che ci permette di vedere dove CTCF si lega al DNA) oppure prima della fissazione delle cellule.

Con queste armi, ci siamo messi a caccia di cambiamenti nell’occupazione del genoma da parte di CTCF.

Primi Indizi: Cosa Ci Dice l’HA-ChIP-seq?

Per prima cosa, abbiamo usato una tecnica chiamata HA-ChIP-seq, concentrandoci sulle versioni di CTCF che avevamo etichettato con un piccolo “tag” HA per poterle pescare selettivamente. Abbiamo confrontato le cellule che esprimevano CTCF WT con quelle che esprimevano CTCF-dRBR (senza la regione di legame all’RNA). Abbiamo anche analizzato l’effetto del triptolide e della RNasi A.

I risultati? Sorprendentemente, non abbiamo osservato cambiamenti drastici nel numero di siti di legame di CTCF sul genoma. Certo, qualche piccola differenza qua e là c’era: il confronto tra CTCF-dRBR e CTCF-WT ha mostrato 230 picchi di legame diversi, il trattamento con RNasi A solo un picco differente rispetto al controllo, e il triptolide otto. Ma, cosa importante, c’era una scarsissima sovrapposizione tra i picchi alterati nelle tre condizioni. Questo ci ha suggerito che, se l’RNA ha un effetto, questo è variabile e dipende dal sito specifico sul genoma, non è un effetto globale e generalizzato.

Approfondiamo con il CTCF-ChIP-seq: RNA sì, RNA no?

L’HA-ChIP-seq è utile, ma potrebbe concentrarsi sui siti di legame più forti. Per avere un quadro più completo, abbiamo ripetuto gli esperimenti con triptolide e RNasi A usando un anticorpo che riconosce CTCF direttamente (CTCF-ChIP-seq), includendo anche dei controlli “spike-in” di Drosophila per una normalizzazione più accurata. In questo caso, abbiamo identificato un numero maggiore di siti di legame per CTCF, come ci aspettavamo.

Anche qui, i risultati sono stati interessanti. Con i criteri statistici più stringenti, non abbiamo trovato quasi nessun sito di legame che diminuisse dopo la deplezione dell’RNA. Anzi, con il trattamento con RNasi A abbiamo identificato circa 313 picchi di legame che aumentavano, e 8 con il triptolide. Ancora una volta, nessuna sovrapposizione tra questi picchi “up-regolati”.

Allentando un po’ i criteri statistici (usando un p-value < 0.05 invece di un FDR < 0.05, ma mantenendo un fold change > 2), abbiamo visto un numero maggiore di picchi “up-regolati”: 2940 con il triptolide e 622 con la RNasi A, con 295 di questi in comune. Pochissimi, invece, i picchi “down-regolati”.

L’analisi dei motivi ha confermato che questi siti differenziali contenevano effettivamente le sequenze consenso a cui CTCF si lega. Curiosamente, i picchi che aumentavano dopo il trattamento con RNasi A erano più spesso localizzati negli introni (regioni non codificanti dei geni) e meno nei promotori (regioni che iniziano la trascrizione), rispetto alla distribuzione attesa.

Quindi, anche se la deplezione dell’RNA sembrava influenzare una piccola frazione di siti di legame autentici di CTCF, l’impatto dell’interazione CTCF-RNA sulla sua affinità per il DNA sembra essere variabile e dipendente dal locus specifico, piuttosto che un fenomeno globale.

E la Cromatina? L’ATAC-seq Fa Luce

CTCF è un maestro nel modellare l’accessibilità della cromatina. Quindi, ci siamo chiesti: la mancanza della regione di legame all’RNA in CTCF (CTCF-dRBR) altera l’accessibilità del genoma? Per scoprirlo, abbiamo usato una tecnica chiamata ATAC-seq nelle nostre cellule CTCFAID2/WT e CTCFAID2/dRBR (dopo aver eliminato il CTCF endogeno).

I risultati sono stati piuttosto netti: l’intensità del segnale ATAC-seq nei siti di legame di CTCF o su scala genomica era molto simile tra le cellule che esprimevano CTCF-dRBR e quelle con CTCF-WT. Anche geni bersaglio noti di CTCF come MYC e RBM45 non mostravano cambiamenti significativi nell’accessibilità della cromatina. Con i criteri più stringenti, abbiamo trovato solo una manciata di regioni con accessibilità alterata (10 meno accessibili, 3 più accessibili) su oltre 100.000 regioni analizzate! Insomma, sembra che l’interazione con l’RNA giochi un ruolo limitato nel regolare l’accessibilità globale della cromatina da parte di CTCF.

L’RNA-seq Parla Chiaro: Pochi Cambiamenti nell’Espressione Genica

Infine, abbiamo esaminato l’impatto sull’espressione genica. Se l’interazione CTCF-RNA fosse fondamentale per la sua funzione regolatoria, ci aspetteremmo di vedere cambiamenti significativi nei livelli di mRNA quando CTCF non può legare l’RNA. Abbiamo quindi eseguito un’analisi RNA-seq confrontando le cellule che esprimevano CTCF-dRBR con quelle che esprimevano CTCF-WT.

Anche qui, le sorprese sono state poche. In un primo esperimento con due repliche, solo tre geni hanno mostrato cambiamenti di espressione. Ripetendo l’esperimento con tre repliche per una maggiore robustezza statistica, nessun gene è risultato differenzialmente espresso tra i due gruppi con un FDR < 0.05. Anche i nostri geni bersaglio di CTCF, RBM45 e MYC, non hanno mostrato variazioni significative. Questo suggerisce che la perdita della regione di interazione con l’RNA di CTCF ha un ruolo limitato nel suo legame al DNA per la regolazione genica su larga scala.

Tiriamo le Somme: Qual è il Vero Ruolo dell’RNA?

Cosa ci portiamo a casa da questa indagine? Beh, sembra che l’RNA, pur interagendo con CTCF, non sia il “burattinaio” che controlla globalmente dove e come CTCF si lega al DNA, almeno non nelle cellule leucemiche che abbiamo studiato. I nostri dati, ottenuti con tre approcci indipendenti, indicano che l’occupazione del DNA da parte di CTCF non viene alterata su scala genomica quando si interferisce con le interazioni CTCF-RNA, e anche i cambiamenti nella trascrizione e nell’organizzazione della cromatina aperta sono minimi.

Questo non significa che l’interazione CTCF-RNA sia irrilevante. Abbiamo visto che una piccola frazione di siti di legame di CTCF autentici viene influenzata dalla deplezione dell’RNA, e l’effetto è variabile a seconda del locus. È possibile che queste interazioni siano importanti in contesti specifici, per regolare geni particolari o in tipi cellulari diversi.

È anche importante considerare le sfide tecniche. Identificare le interazioni RNA-proteina in modo affidabile è complesso, e protocolli diversi possono dare risultati non sempre coerenti. Studi precedenti, ad esempio quelli di Saldana-Meyer et al. e Hansen et al., avevano suggerito un ruolo più marcato dell’RNA, ma sono stati condotti principalmente su cellule staminali embrionali di topo e con metodologie e analisi che presentano alcune differenze rispetto al nostro studio, rendendo i confronti diretti difficili.

Ad esempio, alcuni studi usavano sistemi di degradazione di CTCF meno efficienti o che potevano indurre tossicità cellulare, oppure osservavano una ridotta stabilità della proteina CTCF mutante. Nel nostro sistema, invece, l’espressione delle proteine CTCF WT e dRBR era comparabile e non abbiamo notato alterazioni nella vitalità cellulare.

In conclusione, il nostro studio fornisce una prospettiva complementare e prove in silico che invitano a considerare con cautela l’impatto globale dell’RNA sull’affinità di legame di CTCF al DNA. Non stiamo dicendo che l’interazione non esista o non sia importante, ma piuttosto che il suo ruolo potrebbe essere più sfumato e selettivo di quanto si pensasse, e non una regola generale che modella l’intero panorama di legame di CTCF.

Il futuro? Sicuramente serviranno approcci mirati a specifici loci genomici per svelare i misteri di queste interazioni e forse nuove innovazioni tecnologiche per studiare le interazioni RNA-proteina con ancora maggiore precisione. La scienza è un continuo divenire, e ogni pezzetto di conoscenza ci avvicina a comprendere la complessità della vita!

Fonte: Springer