“Uccidere i Serbi”? La Memoria Dissidente di Rosenthal sul New York Times

Una Voce Fuori dal Coro nelle Guerre Jugoslave

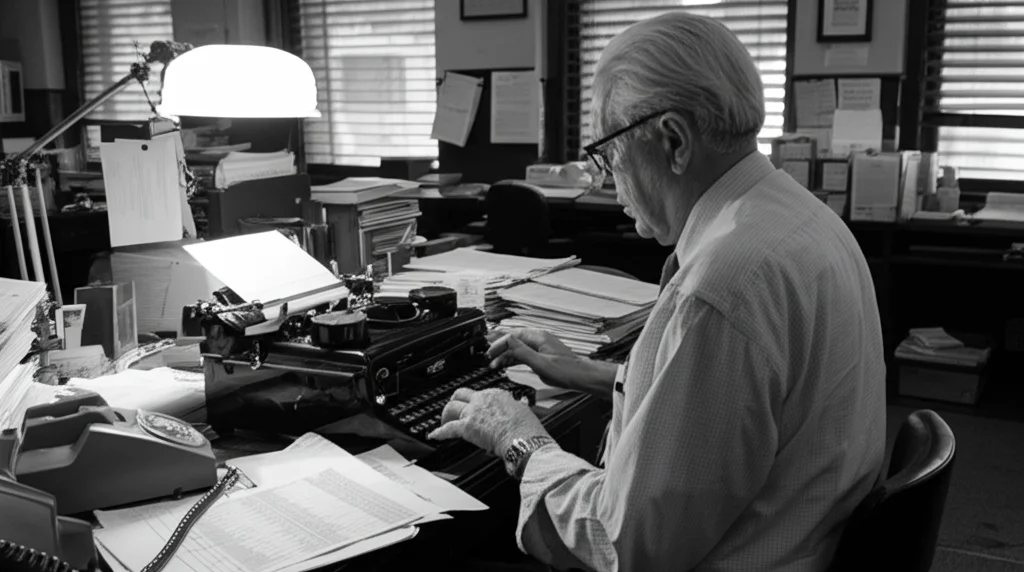

Ricordo bene gli anni ’90 e il modo in cui le guerre jugoslave dominavano i notiziari. Sembrava che tutti, dai media alla “Comunità Internazionale”, avessero le idee chiarissime su chi fossero i buoni e chi i cattivi. Eppure, in quel coro quasi unanime, c’era una voce dissonante, potente e autorevole, che proveniva da una delle testate più prestigiose del mondo: il New York Times. Sto parlando di A. M. Rosenthal, ex direttore esecutivo e managing editor del giornale, che con la sua rubrica “On My Mind” sfidò apertamente la narrazione dominante.

Mentre molti colleghi giornalisti, sia negli USA che in Europa, sembravano sposare senza riserve la demonizzazione della parte serba, Rosenthal remava controcorrente. Denunciava con veemenza quello che percepiva come un trattamento impari riservato alle diverse fazioni in lotta (Serbi, Bosniaci, Croati, Kosovari). Non era solo un’opinione campata in aria; la sua posizione, come dimostrano materiali d’archivio, trovava anche un certo sostegno, seppur minoritario.

L’Uso della Storia e della Memoria Personale

Ma come faceva Rosenthal a costruire questa sua narrazione alternativa? Qui entra in gioco un aspetto affascinante: il suo modo di intrecciare le narrazioni storiche con la sua interpretazione personale, le sue memorie e le sue esperienze biografiche. Non era un giornalista qualunque; aveva un passato da corrispondente in Europa dell’Est, un background ebraico-russo (i suoi genitori erano immigrati), e aveva vissuto momenti cruciali del giornalismo del XX secolo, come la guerra del Vietnam e il Watergate, proprio alla guida del Times.

Rosenthal faceva spesso riferimento all’eredità della Seconda Guerra Mondiale. Ricordava ai lettori che la Serbia, insieme agli Stati Uniti, aveva combattuto contro Hitler e la Germania nazista. Questo contrastava nettamente con la tendenza, alimentata anche da agenzie di PR assoldate dalle parti in conflitto, a paragonare i Serbi ai Nazisti e Milošević a Hitler. Per Rosenthal, che aveva vissuto quel periodo e conosceva bene la storia europea, certi paragoni erano non solo sbagliati, ma offensivi. Si rifiutava categoricamente di equiparare le pulizie etniche in Bosnia all’Olocausto, pur condannando ogni atrocità. “La pulizia etnica è abbastanza feroce senza l’analogia dell’Olocausto”, scriveva nel 1995.

Critica alla Politica Occidentale e alle Narrazioni Dominanti

Uno dei punti cardine dell’argomentazione di Rosenthal era la critica feroce alla politica occidentale nei Balcani. Secondo lui, la dissoluzione della Jugoslavia e le guerre successive erano state aggravate, se non innescate, da decisioni miopi e pressioni esterne, in particolare dalla Germania. Ricordava come la Germania fosse stata la prima a riconoscere l’indipendenza di Slovenia e Croazia nel 1991, una mossa che, a suo dire, aveva violato il diritto internazionale e acceso la miccia in Bosnia-Erzegovina, riconosciuta poco dopo.

Rosenthal accusava l’Occidente di aver seguito la linea tedesca, creando un “disastro gigantesco”. Scriveva che si erano diffuse “menzogne – la totalità di distorsioni, falsità ed evasioni” che avevano contribuito a creare la guerra. Contestava la narrazione secondo cui i Serbi bosniaci fossero “invasori stranieri” nella loro stessa terra ancestrale. Per lui, erano Slavi del Sud che si sentivano de-nazionalizzati e temevano un futuro dominio musulmano in Bosnia, un’eco, forse, della lunga storia di “dominio straniero” (ottomano, asburgico) nei Balcani.

- Invocava il diritto all’autodeterminazione anche per i Serbi bosniaci, un principio caro agli americani fin dai tempi di Woodrow Wilson.

- Sottolineava come la popolazione in Bosnia fosse storicamente mista e come l’imposizione di uno stato a guida musulmana fosse inaccettabile per la popolazione serba locale.

- Metteva in guardia contro la creazione di uno stato musulmano nel cuore dell’Europa, citando persino la “Dichiarazione Islamica” di Alija Izetbegović come prova di un piano pan-islamico.

Un “Dissidente della Memoria Pubblica”

La posizione di Rosenthal era scomoda, provocatoria. Usava un linguaggio forte, definiva il presidente Clinton “Bomber Bill” e i piloti americani “bombardieri da laptop”. Non esitava a dichiarare che i bombardamenti NATO sulla Serbia nel 1999 erano fatti per “soddisfare i musulmani” e per “umiliare i serbi per sempre, trasformando l’amicizia in inimicizia”.

Questa sua ostinata contro-narrazione lo rese una figura controversa. Gli archivi mostrano un acceso dibattito, anche all’interno del New York Times. C’era chi, come il collega William Safire (allineato al senatore Bob Dole), spingeva per un intervento militare contro i Serbi (“lift and strike”). Le lettere dei lettori riflettevano questa spaccatura: molti, spesso serbo-americani o veterani di guerra, plaudivano a Rosenthal per aver ricordato le vecchie alleanze e la storia; altri lo accusavano di ignoranza o di fare il gioco dei “cattivi”.

Arrivò persino a citare una corrispondenza con Radovan Karadžić, il leader serbo-bosniaco poi condannato per genocidio, per sostenere il diritto serbo all’autodeterminazione. Una mossa che, vista oggi, appare estremamente problematica, ma che all’epoca Rosenthal usò per rafforzare la sua posizione di dissenso radicale, quasi a dire: “bisogna parlare con tutti, anche con il nemico designato, per capire la verità”.

Perché faceva tutto questo? Non era semplice partigianeria pro-Serba. Sembrava piuttosto un tentativo, quasi disperato, di costringere l’opinione pubblica e i decisori politici a confrontarsi con la complessità, a mettere in discussione le certezze facili, a ricordare lezioni storiche che sembravano dimenticate. Voleva “raccontare la verità” su come l’Occidente avesse contribuito a creare “l’incubo” bosniaco.

L’Eredità di una Voce Scomoda

Analizzando il lavoro di Rosenthal attraverso le lenti degli studi sulla memoria e sul dissenso pubblico, emerge la figura di un vero e proprio “dissidente della memoria pubblica”. Non si limitava a dissentire sulle politiche del momento, ma sfidava attivamente le interpretazioni dominanti del passato utilizzate per giustificare quelle politiche. Usava la sua piattaforma sul New York Times, il suo prestigio e la sua conoscenza storica come risorse per produrre quella che potremmo definisce “conoscenza oppositiva”.

Certo, la sua prospettiva era parziale, a tratti aggressiva e basata su interpretazioni storiche che potevano essere contestate (come la sua visione quasi cospirazionista del pericolo islamico o la minimizzazione delle responsabilità serbe). La sua vicinanza a figure come Karadžić getta un’ombra pesante. Tuttavia, il suo caso ci ricorda quanto sia importante, soprattutto nel racconto delle guerre, ascoltare anche le voci fuori dal coro, quelle che ci costringono a rimettere in discussione le nostre convinzioni e a guardare la storia da angolazioni diverse.

Il suo ultimo articolo sul tema, intitolato proprio “On Killing Serbs” (Sull’uccidere i Serbi), pubblicato all’inizio dei bombardamenti NATO del 1999, suonava come un monito finale, radicato ancora una volta nella storia profonda: “La passione dei Serbi per un’altra rinascita sorgerà di nuovo”. Una frase che evocava il mito del Kosovo e il trauma secolare di quel popolo.

Rosenthal ci ha lasciato un esempio potente, anche se controverso, di come un giornalista possa usare la memoria storica come strumento di dissenso, cercando di influenzare non solo la cronaca del presente, ma anche la comprensione collettiva del passato e, forse, le decisioni per il futuro. Una lezione da non dimenticare nell’era dell’informazione frammentata e delle narrazioni polarizzate.

Fonte: Springer