Dalle Fuel Cell al Laboratorio: La Chimica si Elettrifica per Creare Molecole Miracolose!

Ciao a tutti! Oggi voglio raccontarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta succedendo nel mondo della chimica, un’idea che prende spunto da una tecnologia che conosciamo bene per l’energia pulita: le fuel cell, o celle a combustibile. E se vi dicessi che possiamo usare principi simili per costruire molecole complesse in modo più intelligente ed efficiente? Beh, è proprio quello che abbiamo esplorato!

Un’Ispirazione Inaspettata: Le Fuel Cell Entrano in Laboratorio

Nel nostro campo, la sintesi di molecole organiche, specialmente quelle chiamate eterocicli (anelli di atomi che contengono non solo carbonio ma anche altri elementi come ossigeno o azoto), è una sfida costante. Queste molecole sono fondamentali, pensate a quanti farmaci o materiali innovativi le contengono! Tradizionalmente, per crearle, usiamo reazioni che spesso richiedono condizioni drastiche o l’uso di reagenti “ossidanti” stechiometrici, cioè sostanze chimiche che servono a far avvenire la reazione ma che poi diventano uno scarto. Non proprio il massimo dell’eleganza o della sostenibilità.

Negli ultimi anni, l’elettrochimica ha fatto un grande ritorno. L’idea è usare l’elettricità, una “reagente” pulito e controllabile, per guidare le trasformazioni chimiche, spesso con l’aiuto di catalizzatori metallici (come il rodio, nel nostro caso). Molti approcci elettrochimici, però, prevedono di “ossidare” direttamente il catalizzatore sull’elettrodo positivo (l’anodo) per farlo funzionare. Questo può funzionare, ma a volte rischia di ossidare anche le nostre preziose molecole di partenza o i prodotti, rovinando tutto.

Qui entra in gioco l’ispirazione dalle fuel cell. In una cella a combustibile a idrogeno/ossigeno, l’ossigeno viene “ridotto” all’elettrodo negativo (il catodo) per produrre acqua, generando energia. Ci siamo chiesti: potremmo usare questa riduzione catodica dell’ossigeno non per produrre energia, ma per rigenerare il nostro catalizzatore al rodio, facendolo tornare allo stato attivo necessario per la reazione, *senza* doverlo ossidare direttamente all’anodo?

L’Idea Geniale: Sfruttare la Riduzione dell’Ossigeno come nelle Batterie

L’idea è stata proprio questa: usare un sistema elettrochimico dove il lavoro “sporco” di rigenerazione del catalizzatore lo fa l’ossigeno al catodo. L’ossigeno accetta elettroni (si riduce) e, interagendo con il nostro catalizzatore al rodio “usato” (Rh(I)), lo riporta allo stato attivo (Rh(III)). E l’anodo? Lo usiamo “sacrificale”. Invece di ossidare il catalizzatore o il substrato, facciamo ossidare un materiale meno “prezioso” e più robusto, come il carbonio vetroso reticolato (RVC) o persino ferro (Fe) o rame (Cu). In questo modo, proteggiamo le nostre molecole delicate da ossidazioni indesiderate. È un po’ come avere una guardia del corpo per i nostri ingredienti più importanti!

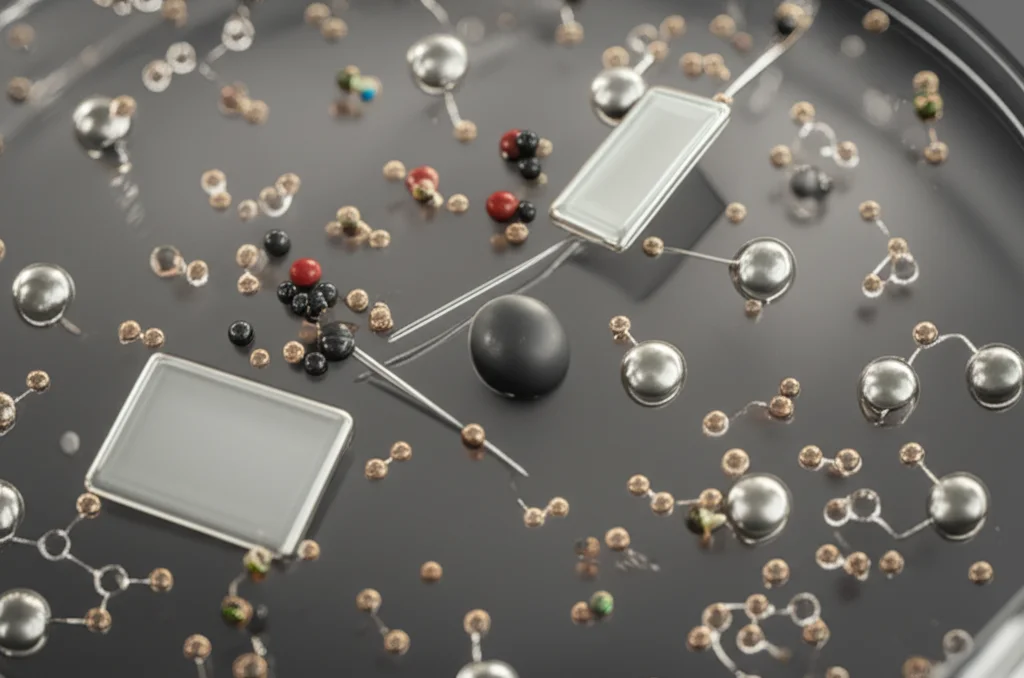

La Nostra Magia: Annulazione (5+1) Catalizzata dal Rodio

Abbiamo applicato questa strategia a una reazione specifica e molto utile: un’annulazione (5+1). Sembra complicato, ma significa semplicemente che prendiamo una molecola che contiene 5 atomi adatti a formare un anello (nel nostro caso, 2-alchenilfenoli, che hanno un gruppo fenolico O-H e un doppio legame C=C) e la facciamo reagire con un’altra molecola che fornisce l’ultimo atomo mancante per chiudere un anello a sei membri (un alchene, come un acrilato). Il risultato? Molecole preziose chiamate 2H-cromeni, spesso presenti in composti biologicamente attivi.

Il bello di questo metodo, abilitato dalla riduzione catodica dell’ossigeno, è che è molto efficiente e “atomo-economico”: quasi tutti gli atomi dei reagenti finiscono nel prodotto finale, con poco spreco. E tutto grazie al nostro catalizzatore al rodio che orchestra la danza molecolare, aiutato dall’elettricità e dall’ossigeno che lavorano in tandem al catodo.

Alla Prova dei Fatti: Versatilità e Tolleranza Straordinarie

Ovviamente, un’idea è bella solo se funziona in pratica! Abbiamo quindi messo a punto le condizioni ottimali (temperatura, solvente, tipo di elettrodi, quantità di catalizzatore – un po’ come perfezionare una ricetta di alta cucina) e poi abbiamo testato la versatilità del nostro metodo. I risultati sono stati entusiasmanti!

La reazione funziona con una vasta gamma di “mattoncini” di partenza:

- Diversi tipi di acrilati (il componente “+1”): da quelli semplici a quelli più complessi, contenenti gruppi funzionali sensibili che in altre condizioni potrebbero degradarsi (esteri, ammidi, chetoni, doppi legami, eterocicli come furano e tiofene). Anche acrilati derivati da alcoli con strutture complesse, presenti in prodotti naturali o farmaci, hanno funzionato alla grande.

- Vari 2-alchenilfenoli (il componente “5+”): con diversi sostituenti sull’anello aromatico (gruppi elettron-attrattori o elettron-donatori, alogeni come Fluoro, Cloro, Bromo) o sul gruppo alchenilico.

Abbiamo ottenuto i nostri 2H-cromeni desiderati con rese da moderate a ottime (spesso sopra il 70-80%), dimostrando che il metodo è robusto e tollera molti gruppi funzionali diversi. Questo è fondamentale se si vogliono sintetizzare molecole complesse e biologicamente rilevanti, come quelle derivate da prodotti naturali (terpeni, steroidi come colesterolo ed estradiolo, zuccheri) o farmaci (come Ezetimibe).

Ma Come Funziona Esattamente? Uno Sguardo al Meccanismo

Senza entrare in dettagli troppo tecnici, il meccanismo che proponiamo inizia con il catalizzatore al rodio che “attiva” la molecola di alchenilfenolo rompendo un legame C-H e O-H per formare un intermedio ciclico con il metallo (rodaciclo). Poi, la molecola di acrilato si inserisce in questo ciclo, che si riorganizza e alla fine “espelle” il prodotto 2H-cromene. In questo processo, il rodio passa dallo stato attivo (Rh(III)) a uno stato “usato” (Rh(I)).

Ed ecco il punto chiave ispirato alle fuel cell: al catodo, l’ossigeno presente nell’ambiente (usiamo semplicemente aria!) viene ridotto (accetta elettroni forniti dalla corrente elettrica). Questo ossigeno ridotto (probabilmente sotto forma di specie reattive dell’ossigeno come il superossido) interagisce con il Rh(I) e lo riossida a Rh(III), chiudendo il ciclo catalitico e rendendolo pronto per un nuovo giro.

Una prova interessante di questo meccanismo “doppio” (un po’ di ossidazione forse avviene anche all’anodo, ma molta rigenerazione avviene grazie all’ossigeno al catodo) è l’efficienza Faradaica, che misura quanti elettroni vengono usati efficacemente per produrre il nostro prodotto. Nel nostro caso, abbiamo misurato efficienze superiori al 100%! Questo può sembrare strano, ma indica proprio che oltre agli elettroni forniti direttamente dalla corrente (contati per il 100%), c’è un contributo chimico aggiuntivo – la riduzione dell’ossigeno – che aiuta a rigenerare il catalizzatore, facendo “fruttare” di più la corrente elettrica fornita. Abbiamo anche visto che usando anodi sacrificali come Ferro o Rame la reazione funziona bene, confermando che non è necessaria l’ossidazione diretta del rodio all’anodo.

Perché Tutto Questo è Importante? Il Valore dei 2H-cromeni

Come accennato, gli scheletri molecolari dei 2H-cromeni, specialmente quelli sostituiti in posizione 2 (proprio come quelli che produciamo noi), sono strutture privilegiate in chimica farmaceutica. Si trovano in molti composti naturali con attività biologica e sono stati usati come base per sviluppare nuovi candidati farmaci per diverse patologie. Avere un metodo efficiente, versatile e più sostenibile per costruirli è quindi un passo avanti significativo.

Guardando al Futuro: Nuove Frontiere per l’Elettrochimica Catalitica

Insomma, prendendo spunto dalle fuel cell, abbiamo sviluppato un metodo elettrochimico catalizzato dal rodio per la sintesi di 2H-cromeni che sfrutta la riduzione catodica dell’ossigeno. Questo approccio non solo funziona bene per una vasta gamma di molecole, incluse quelle complesse e di interesse farmaceutico, ma apre anche nuove prospettive per l’uso dell’elettrochimica in sintesi organica. Dimostra che possiamo progettare reazioni più “intelligenti”, proteggendo i componenti delicati e sfruttando reagenti abbondanti e puliti come l’ossigeno e l’elettricità.

Il nostro gruppo di ricerca è entusiasta di continuare a esplorare il potenziale di questa strategia basata sulla riduzione catodica per sviluppare nuove reazioni catalitiche mediate da metalli di transizione. Chissà quali altre molecole “miracolose” riusciremo a costruire ispirandoci a tecnologie apparentemente lontane!

Fonte: Springer