RCPRS: La Nuova Frontiera per Sbirciare Dentro i Tessuti Biologici

Ciao a tutti! Avete mai pensato a come facciamo, noi scienziati, a guardare *dentro* qualcosa di delicato come un tessuto biologico senza doverlo affettare o danneggiare? È una sfida affascinante, ve lo assicuro! Una delle tecniche più potenti che abbiamo a disposizione è la spettroscopia Raman. In parole povere, “spariamo” un raggio laser sul campione e analizziamo la luce che viene diffusa indietro. Questa luce “di ritorno” contiene una sorta di impronta digitale molecolare che ci dice di cosa è fatto il campione, strato per strato.

Una versione molto usata di questa tecnica è la spettroscopia Raman confocale (CRS). È fantastica perché ci permette di mettere a fuoco il laser a diverse profondità, un po’ come regolare lo zoom di una macchina fotografica super potente, per vedere cosa c’è sotto la superficie. Ma, come in tutte le cose belle, ci sono un paio di intoppi pratici.

Il Problema della Visione ‘Profonda’ con la CRS

Il primo problema è che, per guardare veramente in profondità, l’obiettivo della nostra “macchina fotografica” (l’obiettivo del microscopio che mette a fuoco il laser e raccoglie il segnale) finisce spesso per… toccare il campione! E questo non va bene, soprattutto se il campione è delicato o, peggio, di natura acida o reattiva. Potremmo danneggiare l’obiettivo in modo permanente. Certo, potremmo usare obiettivi con una “distanza di lavoro” maggiore (che stanno più lontani), ma perderemmo in risoluzione, cioè vedremmo i dettagli meno nitidamente. A volte si mette un vetrino protettivo tra obiettivo e campione, ma questi vetrini spesso producono una fastidiosa fluorescenza di fondo che può “annegare” il debole segnale Raman che stiamo cercando, specialmente nei tessuti biologici che già di loro sono un po’ fluorescenti e danno segnali Raman deboli.

Il secondo problema è che, anche senza toccare, la CRS ha un limite fisico: non riesce a vedere oltre una certa profondità, specialmente nei tessuti biologici che sono “torbidi” (diffondono molto la luce). Parliamo di circa 200-300 micrometri (millesimi di millimetro), che non è poi tantissimo se vogliamo esplorare strutture più interne.

L’Idea ‘Inversa’: Nasce la RCPRS

Allora ci siamo chiesti: e se provassimo un approccio diverso? Se invece di cercare di mettere a fuoco *dentro* il campione, spostando il campione verso l’obiettivo, facessimo il contrario? Se mettessimo a fuoco il laser *sopra* la superficie del campione e poi allontanassimo gradualmente questo punto focale? Sembra strano, vero? Eppure, funziona!

Questa idea è alla base della tecnica che abbiamo chiamato Spettroscopia Raman Polarizzata Confocale Inversa (RCPRS). Cosa succede quando mettiamo a fuoco sopra il campione? Il raggio laser, invece di essere un puntino minuscolo sulla superficie, crea un’area illuminata più grande, un cerchio “sfocato”. La luce che entra da questa zona viaggia nel tessuto. Ora, immaginate i fotoni (le particelle di luce) come dei piccoli esploratori che si tuffano nel tessuto. Quelli che entrano vicino al centro del cerchio non vanno molto in profondità e raccolgono informazioni soprattutto dallo strato superficiale. Ma quelli che entrano più lontano, verso il bordo del cerchio (e sono molti di più!), fanno percorsi più lunghi, a forma di “banana”, che si immergono più in profondità prima di riuscire a tornare indietro verso il centro, da dove il nostro obiettivo li può raccogliere. Questi “esploratori” profondi portano con sé l’impronta digitale Raman degli strati sottostanti!

Allontanando ancora di più il punto focale dalla superficie (aumentando quello che chiamiamo “offset assiale“), l’area illuminata si allarga, più fotoni fanno percorsi profondi e il segnale proveniente dagli strati sottostanti diventa relativamente più forte. Ecco come riusciamo a “vedere” in profondità senza toccare il campione e superando i limiti della CRS convenzionale! Tecniche simili, come la SORS defocalizzata, esistevano già, ma noi abbiamo aggiunto un ingrediente chiave.

Il Tocco Magico della Polarizzazione

L’ingrediente segreto della nostra RCPRS è la polarizzazione della luce. Pensate alla luce polarizzata come a onde luminose che oscillano tutte nello stesso piano. Quando questa luce entra in un tessuto, i primissimi strati la diffondono poco, e la luce che torna indietro mantiene in parte la sua polarizzazione originale. Ma man mano che la luce penetra più in profondità e subisce molteplici eventi di diffusione (scattering), perde la “memoria” della sua polarizzazione originale, diventa “depolarizzata”.

Noi sfruttiamo questo fenomeno! Usiamo un polarizzatore per inviare luce con una polarizzazione ben definita (diciamo, verticale). Poi, mettiamo un secondo polarizzatore (chiamato analizzatore) sulla via del segnale raccolto. Se orientiamo l’analizzatore in modo che sia parallelo al primo polarizzatore (“co-polarizzato”), raccoglieremo principalmente la luce dagli strati superficiali che ha mantenuto la polarizzazione. Se invece lo orientiamo perpendicolarmente (“cross-polarizzato” o “ortogonale”), bloccheremo gran parte del segnale superficiale e lasceremo passare più facilmente la luce depolarizzata proveniente dagli strati più profondi!

La nostra RCPRS usa proprio questa configurazione “cross-polarizzata” insieme all’approccio “inverso” di messa a fuoco. Questo ci dà due vantaggi:

- Ci permette di sondare più in profondità rispetto alla CRS.

- Migliora la selettività in profondità rispetto alla semplice SORS defocalizzata (senza polarizzazione), perché “spegne” attivamente il segnale superficiale quando guardiamo in profondità.

Mettiamola alla Prova: Fantocci e Tessuti Veri

Ovviamente, non ci siamo fidati solo della teoria. Abbiamo costruito un sistema RCPRS nel nostro laboratorio (usando un laser a 785 nm, specchi speciali, filtri, polarizzatori e un detector molto sensibile) e lo abbiamo testato.

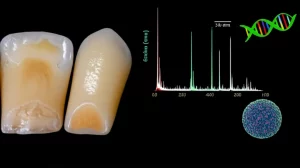

Prima, abbiamo usato un “fantoccio”: un modello semplice composto da uno strato di polistirene (plastica trasparente) sopra uno strato di Teflon (bianco e opaco). Abbiamo preparato fantocci con diversi spessori di polistirene (80, 240 e 400 micrometri). Abbiamo misurato gli spettri Raman a diversi offset assiali, sia con la nostra RCPRS (cross-polarizzata) sia con una tecnica simile ma senza polarizzazione (SORS defocalizzata).

I risultati sono stati chiari: spostando il fuoco verso l’alto (aumentando l’offset assiale), i picchi Raman caratteristici del Teflon sottostante diventavano sempre più evidenti, mentre quelli del polistirene superficiale diminuivano. E la cosa più interessante? Confrontando la RCPRS con la SORS defocalizzata, abbiamo visto che il rapporto tra il segnale del Teflon (profondo) e quello del polistirene (superficiale) aumentava molto più velocemente con la RCPRS! Questo significa che la polarizzazione ortogonale aiuta davvero a “vedere” meglio lo strato sottostante, sopprimendo l’interferenza di quello superficiale. L’effetto era ancora più marcato con gli strati di polistirene più spessi.

Poi, siamo passati al biologico: abbiamo usato una tibia di pollo, che è un bel modello a due strati con muscolo (ricco di proteine e lipidi) sopra l’osso (ricco di fosfati e carbonati). Anche qui, aumentando l’offset assiale con la RCPRS, abbiamo visto chiaramente aumentare il picco caratteristico dell’osso (a 958 cm⁻¹) mentre diminuivano quelli del muscolo (es. 1443 cm⁻¹). Funziona!

Cosa Abbiamo Scoperto?

Il nostro studio dimostra che la RCPRS è una soluzione molto promettente per superare i due grossi problemi della CRS tradizionale:

- Nessun contatto lente-campione: Poiché mettiamo a fuoco *sopra* il campione, non rischiamo più di toccarlo o danneggiarlo.

- Maggiore profondità di analisi: Possiamo raccogliere segnali da profondità maggiori rispetto a quelle accessibili con la CRS, usando lo stesso obiettivo. Nel nostro esperimento sul fantoccio, la CRS non poteva andare oltre un certo offset perché l’obiettivo toccava, mentre la RCPRS ha continuato a fornire dati a offset maggiori.

- Migliore selettività in profondità: Grazie alla polarizzazione ortogonale, la RCPRS è più efficace della SORS defocalizzata nel separare il segnale dello strato profondo da quello superficiale, specialmente a offset elevati e con strati superficiali spessi e torbidi.

- Flessibilità aggiuntiva: La polarizzazione stessa offre un modo per ottenere informazioni dipendenti dalla profondità anche senza spostare il campione o l’obiettivo. Confrontando gli spettri presi in modalità co-polarizzata (sensibile alla superficie) e cross-polarizzata (sensibile alla profondità), possiamo già distinguere i contributi dei diversi strati.

Un Piccolo Dettaglio da Considerare

C’è una piccola cosa da tenere a mente: alcuni specifici picchi Raman possono essere intrinsecamente sensibili alla polarizzazione, cioè la loro intensità può cambiare a seconda di come la luce è polarizzata, indipendentemente dalla profondità. Lo abbiamo verificato sui nostri campioni. Ad esempio, nel Teflon, un picco (a 725 cm⁻¹) diminuiva abbastanza in modalità cross-polarizzata, mentre un altro (a 1375 cm⁻¹), quello che abbiamo usato per i nostri confronti, variava pochissimo. Nell’osso, il picco principale (958 cm⁻¹) diminuiva un po’, mentre alcuni picchi del muscolo aumentavano. Questo non invalida la tecnica, ma significa che bisogna essere consapevoli di questi effetti e magari scegliere con cura i picchi da analizzare per quantificare i rapporti tra strati. Anzi, questa sensibilità potrebbe persino aiutare i metodi matematici usati per separare gli spettri dei singoli strati.

Guardando al Futuro

Siamo davvero entusiasti delle potenzialità della RCPRS. Supera problemi pratici importanti e migliora la capacità di analisi in profondità dei tessuti. Certo, al momento il nostro setup non ha la selettività 3D punto per punto della CRS classica (che si ottiene scansionando il fuoco), ma stiamo già pensando a come integrare specchi di scansione.

L’obiettivo finale? Sviluppare un sistema RCPRS magari con una sonda portatile (handheld), da poter usare direttamente sui tessuti umani, ad esempio in ambito clinico o diagnostico. Immaginate di poter “vedere” sotto la pelle o all’interno di un organo durante un esame, senza procedure invasive, ottenendo informazioni molecolari dettagliate in tempo reale. La RCPRS potrebbe davvero aprirci nuove finestre sul mondo biologico. È un campo in piena evoluzione e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà!

Fonte: Springer