Raffreddamento Post-Arresto Cardiaco: Meglio Dentro o Fuori? L’Analisi TTM2 Fa Chiarezza

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento tosto, ma fondamentale nella medicina d’urgenza e nella terapia intensiva: cosa succede *dopo* che una persona ha avuto un arresto cardiaco fuori dall’ospedale (quello che noi chiamiamo OHCA, Out-of-Hospital Cardiac Arrest) e, per fortuna, il suo cuore ha ripreso a battere. Una delle strategie messe in campo per cercare di proteggere il cervello e migliorare gli esiti è il controllo della temperatura corporea, spesso inducendo un’ipotermia controllata. Ma qui sorge il dilemma: qual è il modo migliore per raffreddare un paziente? Meglio agire dall’interno, con sistemi intravascolari, o dall’esterno, con metodi superficiali? Una recente analisi post hoc del grande studio TTM2 ha cercato di darci qualche risposta in più. Pronti a tuffarci nei dati?

Il Contesto: Perché Raffreddare (o Non Raffreddare Troppo)?

Per anni, l’ipotermia terapeutica (portare la temperatura corporea a circa 33°C) è stata quasi un dogma dopo un arresto cardiaco rianimato con successo in pazienti che rimanevano in coma. L’idea è che abbassare la temperatura riduca il metabolismo cerebrale e limiti i danni causati dalla mancanza di ossigeno. Tuttavia, studi più recenti, come lo stesso TTM e poi il TTM2, hanno messo un po’ in discussione questo approccio, non trovando differenze significative negli esiti tra un’ipotermia a 33°C e un controllo più “morbido” della temperatura (36°C o addirittura normotermia controllata, evitando solo la febbre).

Le linee guida internazionali più recenti, infatti, ora raccomandano principalmente di mantenere una temperatura normale controllata (sotto i 37.8°C) per 72 ore, anche se lasciano aperta la porta a considerare temperature tra 32°C e 36°C per pazienti selezionati. Insomma, c’è ancora dibattito! E in questo dibattito si inserisce la domanda: ammesso che si decida di raffreddare, il *modo* in cui lo facciamo fa la differenza?

Esistono principalmente due famiglie di dispositivi avanzati per il controllo della temperatura:

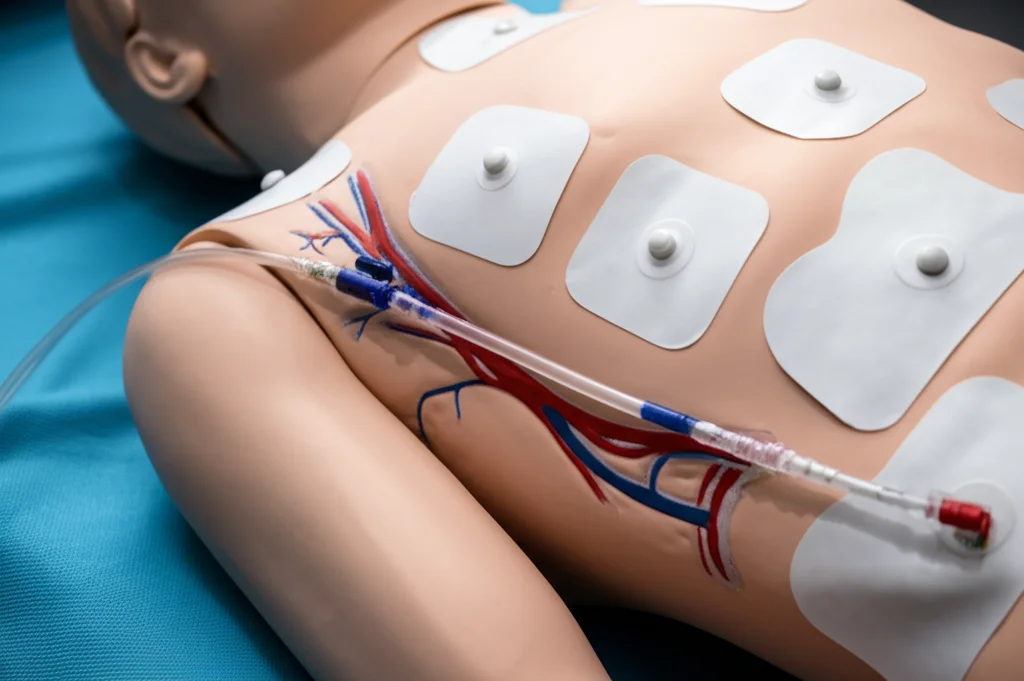

- Raffreddamento Intravascolare (IC): Si inserisce un catetere speciale in una grossa vena centrale. Dentro questo catetere scorre una soluzione fredda che raffredda il sangue direttamente “dall’interno”. È un sistema a circuito chiuso con feedback di temperatura.

- Raffreddamento Superficiale (SFC): Si usano dispositivi esterni come coperte o pad adesivi speciali in cui circola acqua o aria fredda, oppure gel refrigeranti. Anche questi sono spesso sistemi a feedback, ma agiscono sulla superficie corporea.

Entrambi i metodi sono più efficaci e precisi dei metodi “base” (come impacchi di ghiaccio o flebo fredde), ma hanno meccanismi, vantaggi e svantaggi diversi. L’IC potrebbe essere più invasivo e comportare rischi legati al catetere (infezioni, trombosi, sanguinamenti), mentre l’SFC può causare lesioni cutanee e magari essere meno “performante”. Ma quale dei due è davvero meglio?

Lo Studio TTM2 Sotto la Lente: Un’Analisi Approfondita

Ed eccoci al cuore della questione. I ricercatori hanno preso i dati dello studio TTM2, concentrandosi specificamente su quei pazienti che erano stati assegnati al gruppo “ipotermia a 33°C” e che erano stati raffreddati usando un dispositivo IC o SFC. Parliamo di ben 876 pazienti: circa il 27% trattato con IC e il 73% con SFC.

L’obiettivo principale di questa analisi *post hoc* (cioè fatta dopo la conclusione dello studio principale, analizzando i dati già raccolti) era confrontare la performance di raffreddamento dei due metodi. In pratica, si voleva vedere:

- Chi raggiungeva prima la temperatura target (≤ 33.5°C)?

- Quanto tempo si passava fuori dal range di temperatura ideale durante il mantenimento?

- Quanto era controllato il riscaldamento (rewarming)?

- Chi aveva più episodi di febbre *dopo* il periodo di controllo della temperatura?

Inoltre, in via esplorativa, hanno anche guardato agli esiti clinici importanti: la sopravvivenza a 6 mesi e la sopravvivenza con un buon esito funzionale (definito come un punteggio sulla scala mRS da 0 a 3, che indica da nessuna disabilità a disabilità moderata ma ancora indipendente) sempre a 6 mesi. Per rendere il confronto più equo possibile, data la natura non randomizzata della scelta del metodo di raffreddamento, hanno usato una tecnica statistica chiamata *Inverse Probability Treatment Weighting* (IPTW) per bilanciare le caratteristiche di base dei due gruppi (età, sesso, ritmo iniziale all’arresto, tempi di soccorso, ecc.).

Performance di Raffreddamento: Il Vincitore è…

I risultati sulla performance di raffreddamento sono stati piuttosto netti. Il metodo intravascolare (IC) ha mostrato una performance decisamente migliore rispetto a quello superficiale (SFC). Vediamo i punti chiave:

- Velocità: Una percentuale significativamente maggiore di pazienti nel gruppo IC ha raggiunto la temperatura target ≤ 33.5°C entro 4 ore dalla randomizzazione (quasi il 70% con IC vs meno del 50% con SFC). Il tempo mediano per raggiungere l’obiettivo è stato di circa 3 ore con IC contro le 4 ore con SFC.

- Stabilità: Durante la fase di mantenimento (28 ore a 33°C), i pazienti con IC hanno mostrato una variabilità di temperatura significativamente inferiore. Meno “sbalzi” sopra o sotto il target. Inoltre, l’overcooling (scendere sotto i 32.5°C) è stato molto meno frequente con IC (circa 17% vs ben il 74% con SFC!).

- Controllo Post-TTM: Dopo la fase di riscaldamento controllato, nessun paziente nel gruppo IC ha sviluppato febbre (>38.0°C), contro il 6.3% dei pazienti nel gruppo SFC. Un dato impressionante.

Insomma, dal punto di vista puramente tecnico del controllo della temperatura, l’IC sembra battere l’SFC su quasi tutta la linea: più veloce, più stabile, meno rischi di andare troppo giù e migliore prevenzione della febbre successiva.

E i Pazienti? Sopravvivenza e Recupero

Ok, l’IC raffredda meglio. Ma questo si traduce in un miglioramento concreto per i pazienti? Qui la risposta si fa più sfumata. L’analisi esplorativa sugli esiti clinici a 6 mesi, anche dopo l’aggiustamento statistico con IPTW, ha mostrato una tendenza a favore del gruppo IC, ma senza raggiungere la significatività statistica.

Nello specifico:

- Sopravvivenza a 6 mesi: 55.2% nel gruppo IC vs 50.2% nel gruppo SFC (Odds Ratio 1.22, con intervallo di confidenza 95% da 0.89 a 1.68; p=0.2). L’intervallo di confidenza include l’1, quindi la differenza non è statisticamente significativa.

- Sopravvivenza con buon esito funzionale (mRS 0-3) a 6 mesi: 51.1% nel gruppo IC vs 44.9% nel gruppo SFC (Odds Ratio 1.28, con intervallo di confidenza 95% da 0.93 a 1.77; p=0.13). Anche qui, una tendenza positiva per l’IC, ma l’intervallo di confidenza sfiora l’1, rendendo il risultato non statisticamente certo.

Per quanto riguarda gli eventi avversi gravi, non sono emerse differenze significative tra i due gruppi, tranne per un aspetto: il brivido. I pazienti nel gruppo IC hanno mostrato più episodi di brivido, anche severo, soprattutto nei primi giorni. Questo è comprensibile, dato che il raffreddamento interno può scatenare più facilmente questa risposta fisiologica.

Cosa Significa Tutto Questo?

Mettiamo insieme i pezzi. Questa analisi ci dice chiaramente che, se l’obiettivo è raggiungere e mantenere 33°C in modo rapido e preciso dopo un arresto cardiaco, il raffreddamento intravascolare sembra essere superiore a quello superficiale (almeno, alla miscela di dispositivi superficiali usati nello studio TTM2). Meno tempo per arrivare al target, meno fluttuazioni, meno rischio di “congelare” troppo il paziente e zero febbre dopo.

La domanda da un milione di dollari è: questa migliore performance si traduce in vite salvate o in una migliore qualità di vita per i sopravvissuti? I dati di questo studio mostrano un *segnale*, una *tendenza* in quella direzione, ma non forniscono una prova definitiva. Quel +5% di sopravvivenza e quel +6% di buon recupero funzionale osservati nel gruppo IC potrebbero essere reali, ma potrebbero anche essere dovuti al caso o ad altri fattori non perfettamente bilanciati dall’analisi statistica (i famosi fattori confondenti residui).

È possibile che un controllo termico più preciso e stabile offerto dall’IC sia davvero benefico a livello neurologico? Intuitivamente, sembrerebbe di sì. Evitare sbalzi, overcooling e febbre sono tutti obiettivi ragionevoli nella gestione del paziente critico post-arresto. Tuttavia, la ricerca precedente su questi singoli parametri (velocità di raffreddamento, variabilità termica) non ha sempre dimostrato un legame causale forte con gli esiti.

Limiti e Prospettive Future

Come ogni studio, e in particolare come ogni analisi *post hoc*, anche questo ha i suoi limiti. Il più grande è il rischio di bias di selezione: i centri che usavano prevalentemente IC potrebbero essere diversi da quelli che usavano SFC (magari centri più grandi, con più risorse, che trattavano pazienti leggermente diversi?). Anche se si è cercato di correggere statisticamente per le differenze note, non si può escludere che altri fattori nascosti abbiano influenzato i risultati sugli esiti clinici.

Inoltre, non sappiamo esattamente quali tipi di dispositivi SFC siano stati usati in ogni paziente (alcuni potrebbero essere più performanti di altri), né se siano stati usati metodi aggiuntivi (flebo fredde, impacchi) che potrebbero aver influenzato la velocità di raffreddamento.

Cosa ci portiamo a casa, quindi? Che il raffreddamento intravascolare offre un controllo della temperatura più efficiente e stabile rispetto a quello superficiale nel contesto dell’ipotermia a 33°C post-arresto cardiaco. C’è un’indicazione, seppur non statisticamente robusta, che questo possa tradursi in un miglioramento degli esiti per i pazienti.

Servirebbero studi randomizzati controllati (RCT) specificamente disegnati per confrontare testa a testa IC vs SFC, non solo sulla performance ma soprattutto sugli esiti clinici a lungo termine, per avere una risposta definitiva. Nel frattempo, questi dati del TTM2 aggiungono un tassello importante alla discussione, suggerendo che la scelta del metodo di raffreddamento, quando l’ipotermia è indicata, potrebbe non essere indifferente. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro della ricerca!

Fonte: Springer