Vibrazioni Cosmiche: Il Canto Segreto delle Stelle di Quark Strane Svelato dal Modello vMIT!

Amici astrofili e curiosi del cosmo, preparatevi per un viaggio ai confini della fisica, dove la materia si comporta in modi che sfidano la nostra immaginazione quotidiana! Oggi voglio parlarvi di oggetti celesti tanto affascinanti quanto elusivi: le stelle di quark strane. E non ci limiteremo a descriverle, ma andremo a “sentire” come vibrano, come oscillano, grazie a un sofisticato modello teorico chiamato vector MIT (vMIT) bag model. Pronti a scoprire i loro segreti?

Cosa Diavolo Sono le Stelle di Quark Strane?

Immaginate stelle così dense che i protoni e i neutroni, i mattoncini fondamentali della materia che conosciamo, non riescono più a esistere come tali. Si “sciolgono”, liberando i loro costituenti elementari: i quark. Ma non solo i quark “up” e “down” che formano la materia ordinaria, bensì anche i quark “strange”. Questa è l’ipotesi alla base delle stelle di quark strane (SQS), nota come congettura di Bodmer-Witten. Secondo questa idea, la materia formata da quark up, down e strange (chiamata Strange Quark Matter, SQM) potrebbe essere lo stato fondamentale della materia ad altissima densità, più stabile persino della materia nucleare. Un concetto da capogiro, vero?

Nel nostro studio, abbiamo voluto esplorare le proprietà di queste stelle ipotetiche, concentrandoci in particolare sulle loro proprietà oscillatorie. Perché le oscillazioni? Perché, come vedremo, possono dirci tantissimo sulla struttura interna di questi oggetti e, soprattutto, potrebbero fornirci una “firma” unica per distinguerle dalle più “comuni” stelle di neutroni, magari attraverso le onde gravitazionali.

Il Nostro Strumento d’Indagine: Il Modello vMIT

Per addentrarci in questo territorio esotico, abbiamo utilizzato il modello vMIT bag model. Pensatelo come una versione potenziata del classico modello MIT bag, che immagina i quark confinati in una sorta di “sacca” (il “bag”) da una pressione esterna (la pressione del vuoto). Nel modello vMIT, i quark non sono completamente liberi all’interno della sacca, ma interagiscono tra loro attraverso un campo vettoriale massivo. Questo campo gioca un ruolo simile a quello del mesone omega nella Quantum Hadrodynamics, anche se è un’analogia formale.

Utilizzando questo modello, abbiamo calcolato l’equazione di stato (EoS) della materia di quark strana. L’EoS è fondamentale: è come la “carta d’identità” della materia, descrivendo come la pressione varia al variare della densità di energia. E da essa dipende, ad esempio, la velocità del suono all’interno della stella. Abbiamo posto particolare attenzione alla consistenza termodinamica del modello, un dettaglio cruciale per ottenere risultati fisicamente sensati.

Un parametro chiave nel nostro modello è (G_V), che rappresenta l’accoppiamento del campo vettoriale. Abbiamo testato diversi valori, ma una scelta particolarmente interessante si è rivelata (G_V = 0.30~hbox {fm}^2). Perché? Perché con questo valore, le masse e i raggi delle stelle di quark strane che abbiamo calcolato sono in ottimo accordo con recenti osservazioni astronomiche, come quelle dei telescopi NICER e dell’oggetto HESS J1731 (un candidato stella di quark o una stella di neutroni molto particolare). È affascinante vedere come un modello teorico possa “dialogare” così bene con i dati che ci arrivano dal cosmo!

Abbiamo visto che aumentando (G_V), l’EoS diventa più “rigida” (stiffer), il che significa che la materia resiste di più alla compressione. Questo ha un impatto diretto sulla velocità del suono al suo interno, che anch’essa aumenta con (G_V).

Massa, Raggio e lo Spostamento verso il Rosso Gravitazionale

Una volta ottenuta l’EoS, abbiamo potuto calcolare le proprietà macroscopiche di queste stelle, come la relazione tra massa e raggio. Per farlo, abbiamo risolto le equazioni di Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV), che descrivono la struttura di una stella relativistica in equilibrio idrostatico.

I risultati sono stati entusiasmanti! Come accennato, con (G_V = 0.30~hbox {fm}^2), le nostre stelle di quark strane teoriche si adattano bene a diverse osservazioni:

- L’oggetto HESS J1731-347, con la sua massa relativamente piccola ((M=0.77_{-0.17}^{+0.20}~M_odot )) e raggio compatto ((R = 10.4 _{-0.78}^{+0.86}) km), che mette in difficoltà i modelli standard di stelle di neutroni, si adatta perfettamente come una stella di quark strana.

- Anche i vincoli sul raggio della pulsar PSR J0437-4715 sono soddisfatti.

- Per quanto riguarda la stella di neutroni “canonica” da 1.4 masse solari, il nostro modello con (G_V = 0.30~hbox {fm}^2) fornisce raggi compatibili con le stime più recenti (11.80 km < (R_{1.4}) < 13.10 km).

- Infine, anche le stelle di neutroni molto massicce, come PSR J0740+6620 (con una massa di 2.08 ± 0.07 (M_odot)), possono essere spiegate dal nostro modello con questo valore di (G_V). Valori inferiori di (G_V) faticano a raggiungere masse così elevate mantenendo raggi compatibili.

Quindi, sembra proprio che il parametro (G_V = 0.30~hbox {fm}^2) sia una scelta privilegiata per descrivere stelle che rispettino tutti questi vincoli osservativi.

Un’altra quantità interessante che abbiamo calcolato è lo spostamento verso il rosso gravitazionale (redshift), ‘z’. Questo effetto, previsto dalla relatività generale di Einstein, ci dice quanto la luce emessa dalla superficie della stella viene “stirata” (spostata verso il rosso) dal forte campo gravitazionale prima di raggiungerci. Abbiamo scoperto che il redshift aumenta con la massa della stella e dipende fortemente da (G_V): valori più bassi di (G_V) portano a stelle più compatte e quindi a un redshift maggiore. Curiosamente, le stelle vicine alla loro massa massima mostrano valori di redshift simili, indipendentemente da (G_V), sebbene le masse massime stesse siano diverse.

Quando le Stelle “Respirano”: Le Oscillazioni Radiali

Ora entriamo nel vivo delle oscillazioni! Le oscillazioni radiali sono come un “respiro” della stella: l’astro si espande e si contrae mantenendo la sua simmetria sferica. Studiarle è cruciale perché ci dicono se una stella è dinamicamente stabile. Se una stella diventa instabile a queste perturbazioni, potrebbe esplodere o collassare in un buco nero!

Ci siamo concentrati sul modo fondamentale (f-mode) di queste oscillazioni. Per calcolarne le frequenze, abbiamo risolto un problema agli autovalori (un problema di Sturm-Liouville, per i più tecnici) derivato dalle equazioni di Einstein perturbate. Abbiamo utilizzato un set di equazioni particolarmente adatto per i calcoli numerici.

I risultati? Abbiamo visto che per stelle con masse tra circa 1.2 e 2.0 masse solari, un aumento del parametro (G_V) porta a un aumento della frequenza del modo f-mode radiale. Sotto 1.2 masse solari, l’effetto è opposto. È importante notare che un (G_V) maggiore sposta l’intera famiglia di modelli stellari verso masse più elevate, indicando una proprietà stabilizzante. In pratica, valori più alti di (G_V) permettono l’esistenza di stelle di quark strane autolegate più massicce e dinamicamente stabili. E, come ci si aspetta, la frequenza di oscillazione va a zero proprio quando la stella raggiunge la sua massa massima, il punto oltre il quale collasserebbe.

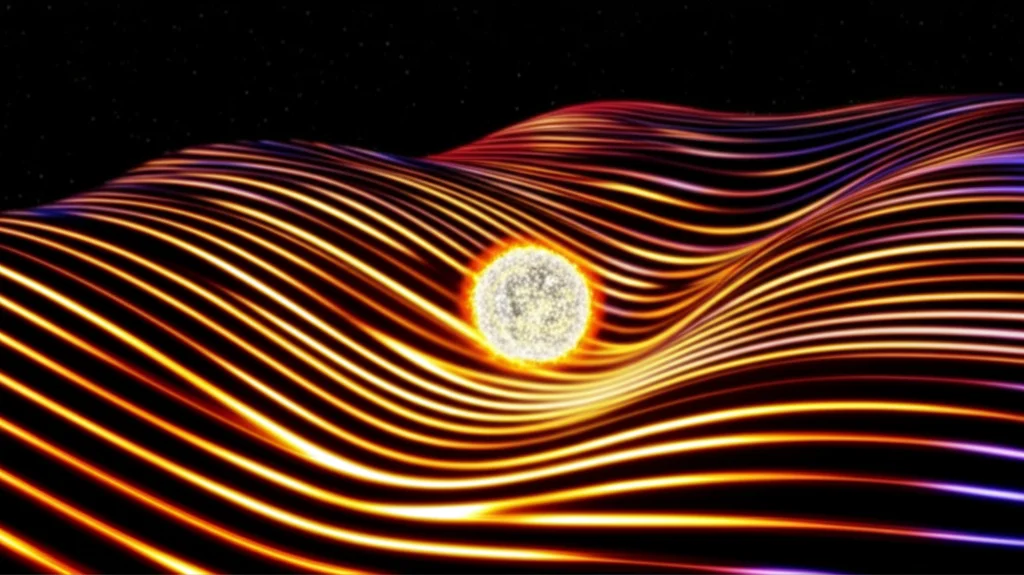

Ascoltare l’Universo: Oscillazioni Non Radiali e Onde Gravitazionali

Ma le stelle non si limitano a “respirare”! Possono anche “vibrare” in modi più complessi, chiamati oscillazioni non radiali. Queste sono particolarmente eccitanti perché, se la stella non è perfettamente sferica durante l’oscillazione (come nel caso dei modi quadrupolari, l = 2), può emettere onde gravitazionali! Immaginate queste stelle come campane cosmiche che, vibrando, increspano il tessuto stesso dello spaziotempo.

Anche qui ci siamo concentrati sul modo f-mode, ma questa volta non radiale. Abbiamo risolto le equazioni dinamiche complete (senza approssimazioni come quella di Cowling, per intenderci), che descrivono come le perturbazioni metriche e del fluido evolvono. All’esterno della stella, queste perturbazioni si propagano come onde gravitazionali descritte dalle equazioni di Zerilli.

Cosa abbiamo trovato? Le frequenze del modo f-mode non radiale (per l = 2, il più importante per l’emissione di GW) dipendono anch’esse da (G_V). Un aumento di (G_V) tende a spostare le frequenze verso valori leggermente più bassi. Considerando il nostro valore “preferito” (G_V = 0.30~hbox {fm}^2) (quello che meglio si adatta alle osservazioni), abbiamo scoperto che le frequenze delle onde gravitazionali emesse da queste oscillazioni sono comprese tra 1.6 e 1.8 kHz per stelle di massa elevata, e tra 1.5 e 1.6 kHz per stelle di massa inferiore. Queste sono frequenze che potrebbero essere rilevabili dai futuri osservatori di onde gravitazionali di terza generazione!

Abbiamo anche calcolato il tempo di smorzamento ((tau)) di queste oscillazioni, ovvero quanto tempo impiega l’energia dell’oscillazione a dissiparsi, principalmente attraverso l’emissione di onde gravitazionali. Tempi di smorzamento più lunghi significano segnali più persistenti e quindi più facili da rilevare. Anche qui, (G_V) gioca un ruolo: valori maggiori di (G_V) portano a tempi di smorzamento sistematicamente più lunghi.

Una “Firma” Universale? La Relazione tra Frequenza e Densità

Per concludere la nostra analisi, abbiamo cercato una possibile “relazione universale”. È stato suggerito che, nel limite Newtoniano, la frequenza del modo f-mode scala con la radice quadrata della densità media della stella (((M/R^3)^{1/2})). Abbiamo verificato se questa relazione lineare vale anche per le nostre stelle di quark strane relativistiche:

[ f = a + b sqrt{M/R^3} ]

Ebbene sì! La relazione lineare è soddisfatta molto bene per tutte le EoS che abbiamo considerato. Abbiamo ottenuto valori per le costanti ‘a’ e ‘b’ (ad esempio, per (G_V = 0.30~hbox {fm}^2), (a = +0.142) kHz e (b = 41.1) km (times) kHz). Confrontando questi valori con quelli tipici delle stelle di neutroni adroniche, abbiamo notato una cosa interessante: il coefficiente ‘b’ (il coefficiente angolare) è abbastanza simile. Tuttavia, la costante ‘a’ (l’intercetta) per le stelle strane è molto più vicina a zero rispetto a quella delle stelle adroniche. Questa potrebbe essere una caratteristica distintiva, forse dovuta all’assenza di una crosta adronica nelle stelle di quark strane autolegate che abbiamo studiato.

Cosa Ci Dice Tutto Questo?

Beh, amici, questo studio ci ha permesso di fare un bel po’ di luce (o meglio, di “suono”!) sulle stelle di quark strane. Abbiamo visto che il modello vMIT, con una scelta oculata dei parametri (in particolare (G_V = 0.30~hbox {fm}^2)), può descrivere oggetti compatti che soddisfano molteplici vincoli osservativi, da stelle leggere come HESS J1731 a quelle super-massicce come PSR J0740+6620.

Le oscillazioni radiali ci hanno confermato che valori più alti di (G_V) tendono a stabilizzare le stelle più massicce. Ma il vero piatto forte, a mio avviso, sono le oscillazioni non radiali. Le frequenze delle onde gravitazionali che abbiamo predetto, nell’ordine di 1.5-1.8 kHz, potrebbero fornire una “cartina al tornasole” per distinguere le stelle di quark strane dalle stelle di neutroni nelle future rilevazioni di onde gravitazionali. La possibile relazione universale tra frequenza e densità media, con la sua intercetta ‘a’ vicina allo zero per le SQS, aggiunge un altro potenziale strumento diagnostico.

Certo, siamo ancora nel campo delle ipotesi e dei modelli teorici. Ma ogni passo avanti come questo ci avvicina un po’ di più alla comprensione della materia nelle condizioni più estreme dell’universo e, chissà, forse un giorno potremo davvero “ascoltare” il canto di una stella di quark strana!

Fonte: Springer