Polimeri Super-Intrecciati e Stampabili: Il Segreto? Un Doppio Colpo di Genio!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero entusiasmando nel campo dei materiali, qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo e creiamo oggetti, dai sensori super intelligenti a nuovi dispositivi medici. Immaginate di poter “stampare” materiali che non solo sono robusti e flessibili, ma che hanno anche proprietà quasi magiche grazie a come sono strutturati a livello microscopico. Sembra fantascienza? Beh, ci stiamo arrivando, e il trucco sta tutto nell’intreccio!

Ma cosa diavolo è l’intreccio polimerico?

Pensate a un piatto di spaghetti: più sono lunghi e aggrovigliati, più è difficile separarli, giusto? Ecco, l’intreccio nei polimeri (che sono catene lunghissime di molecole) funziona un po’ così. Queste “ingarbugliature” a livello molecolare non sono un difetto, anzi! Conferiscono ai materiali delle proprietà meccaniche pazzesche: li rendono più resistenti, più capaci di assorbire energia (pensate a un materiale che non si rompe al primo urto) e più stabili. In natura, questo principio è ovunque: dalla stabilità delle eliche del DNA alla robustezza delle proteine. Noi scienziati dei materiali cerchiamo da tempo di imitare questa furbizia della natura per creare materiali sintetici ad alte prestazioni.

Il problema è che creare questi intrecci in modo controllato, versatile e, soprattutto, compatibile con tecniche moderne come la stampa 3D, non è affatto una passeggiata. Ci sono state tante strategie, come aggiungere polimeri già lunghissimi a un “impasto” o usare delle specie di “gabbie” molecolari per forzare le catene ad intrecciarsi. Ma ognuna ha i suoi limiti: a volte la compatibilità tra i componenti è un incubo, altre volte i processi sono troppo complessi o non si prestano bene alla stampa di forme intricate.

La nostra idea: un sistema a doppio innesco che fa la magia!

Qui entra in gioco la nostra nuova strategia, che abbiamo chiamato CISDM (Co-initiating-system dual-mechanism). Suona complicato, ma l’idea di base è geniale nella sua semplicità. Usiamo un sistema di “co-innesco” che sfrutta due meccanismi diversi, uno termico (attivato dal calore, o meglio, dalla sua assenza iniziale) e uno luminoso (attivato dalla luce), per costruire i nostri multinetwork polimerici super-intrecciati.

Come funziona? Immaginate di avere una “zuppa” di monomeri (i mattoncini base dei polimeri) e altri ingredienti speciali.

- Primo step (al fresco): Teniamo questa miscela a bassa temperatura. In queste condizioni, un tipo di iniziatore (il persolfato, nel nostro caso) inizia a lavorare mooolto lentamente, creando delle catene polimeriche ancora corte, una sorta di “embrioni” di radicali polimerici. È come se stessimo preparando il terreno con calma.

- Secondo step (sotto i riflettori): Successivamente, illuminiamo il tutto con una luce specifica. Questa luce scatena una reazione a catena molto più rapida! Gli iniziatori rimasti si attivano in massa, facendo crescere a dismisura le catene polimeriche già formate e polimerizzando i monomeri rimanenti. Non solo: si formano anche dei legami incrociati (cross-linking) tra diverse catene, creando una vera e propria rete tridimensionale, o meglio, un multinetwork, perché coinvolgiamo diversi tipi di polimeri (nel nostro modello, acrilammide, gelatina e alginato).

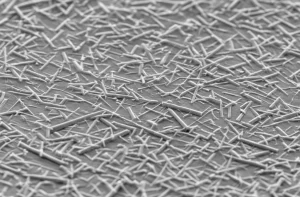

Il risultato? Otteniamo catene polimeriche incredibilmente lunghe e, di conseguenza, un grado di intreccio elevatissimo. Questi idrogel (gel ricchi d’acqua) sono una bomba: super resistenti, capaci di recuperare la forma, difficili da strappare e con una bassa tendenza al rilassamento sotto stress. Molto meglio di quelli ottenuti con tecniche tradizionali!

Più forti, più resistenti e… stampabili!

Abbiamo messo alla prova i nostri materiali, che abbiamo battezzato PEPMN (Printable Entangled Polymer Multinetworks), confrontandoli con quelli prodotti con un meccanismo singolo (CISSM) o con l’aggiunta diretta di polimeri pesanti (AHMWP). Non c’è stata storia! I nostri PEPMN, grazie alle catene polimeriche lunghe (che chiamiamo affettuosamente l-PC, “long-polymer chains”), hanno mostrato prestazioni meccaniche nettamente superiori. Pensate che possono sopportare carichi maggiori e recuperare la forma originale molto più in fretta dopo essere stati deformati.

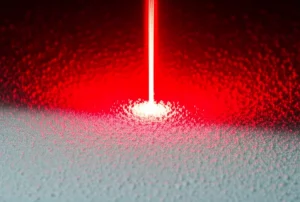

Ma la cosa forse più entusiasmante è la stampabilità. La parte di fotopolimerizzazione rapida del nostro processo CISDM è perfettamente compatibile con la manifattura additiva, cioè la stampa 3D. Questo ci apre un mondo di possibilità! Siamo riusciti a stampare strutture complesse, come reticoli 2D e piramidi 3D, con una precisione notevole. Queste strutture non sono solo belle da vedere: la loro resistenza meccanica può essere “accordata” cambiando il design. Per esempio, abbiamo creato delle “ragnatele” polimeriche dove la resistenza dipendeva principalmente dai fili radiali piuttosto che da quelli a spirale. E indovinate un po’? Quelle con i fili radiali fatti con le nostre l-PC erano tre volte più resistenti!

Dalla ragnatela al sensore: applicazioni da urlo

L’analogia con la ragnatela non è casuale. Ispirati dalla capacità delle ragnatele di rilevare le prede, abbiamo esplorato l’uso dei nostri PEPMN per applicazioni di rilevamento e sensoristica. Immaginate delle “pelli” o delle strutture stampate capaci di sentire un peso o una deformazione e tradurla in un segnale. Abbiamo visto che i nostri materiali a base di l-PC non solo sono più sensibili a forze leggere, ma hanno anche un range di rilevamento più ampio e una maggiore stabilità nel tempo rispetto ai controlli. Mica male, eh?

Abbiamo anche studiato come l’ambiente chimico influisce su questi intrecci. Sostanze come il glicole etilenico o l’urea, che interagiscono fortemente con l’acqua, possono “disturbare” gli intrecci tra le catene polimeriche e l’acqua, riducendo un po’ le prestazioni meccaniche. Questo ci dice quanto siano importanti le interazioni non covalenti in questi sistemi. È affascinante vedere come, cambiando la temperatura o l’ambiente chimico, possiamo modulare il comportamento di questi materiali. Un altro dato interessante è che i nostri PEPMN con catene lunghe hanno un’energia di attivazione molto più bassa per certi processi reologici, il che significa che sono più “dinamici” e reattivi.

La bellezza della strategia CISDM sta nella sua versatilità. Funziona con diversi tipi di monomeri vinilici e polimeri contenenti fenoli, aprendo la strada alla progettazione di una vasta gamma di materiali super-intrecciati e meccanicamente robusti. E il fatto che si integri così bene con la stampa 3D è la ciliegina sulla torta, perché ci permette di passare da un concetto a un dispositivo complesso con relativa facilità.

Cosa ci riserva il futuro?

Credo davvero che questo approccio CISDM e i materiali PEPMN che ne derivano possano dare una bella spinta allo sviluppo di materiali resistenti e resilienti. Le applicazioni sono potenzialmente infinite: dalla sensoristica avanzata alla medicina rigenerativa (immaginate scaffold per la crescita di tessuti), dall’elettronica flessibile allo stoccaggio di energia. È un campo in continua evoluzione, e ogni scoperta come questa ci avvicina a un futuro in cui i materiali non sono solo “cose”, ma sistemi intelligenti e funzionali.

Insomma, combinando un pizzico di chimica furba, un doppio meccanismo di attivazione e la potenza della stampa 3D, stiamo aprendo nuove frontiere. E io non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a costruire dopo!

Fonte: Springer Nature