Polaritoni Fononici: La Danza Segreta tra Luce THz e Materia Svelata!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del mondo microscopico! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore della materia, là dove la luce e le vibrazioni atomiche si incontrano e danno vita a fenomeni sorprendenti. Parleremo di polaritoni fononici (PhP), delle particelle “ibride” che nascono dall’accoppiamento tra fotoni (particelle di luce) e fononi (vibrazioni quantizzate del reticolo cristallino).

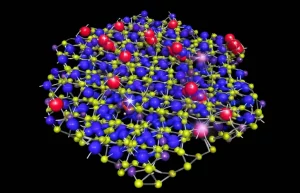

Immaginate un materiale solido, un cristallo. Al suo interno, gli atomi non sono fermi, ma vibrano attorno alle loro posizioni di equilibrio. Queste vibrazioni collettive, i fononi, possono interagire con la luce. In particolare, nei materiali detti “non centrosimmetrici” (dove la struttura cristallina manca di un centro di inversione), alcuni fononi possono interagire sia con la luce infrarossa (IR) che essere “visti” tramite un effetto chiamato scattering Raman, che coinvolge luce visibile. È proprio in questi materiali che la magia accade: quando la luce IR (o più specificamente, nella regione del Terahertz, THz) interagisce fortemente con queste vibrazioni, nasce il polaritone fononico, un’entità che non è né puramente luce né puramente vibrazione, ma un mix delle due.

Perché ci interessano questi Polaritoni Fononici?

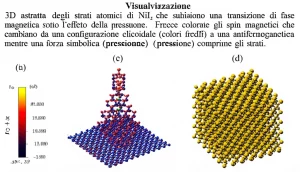

Beh, non sono solo una curiosità accademica! Capire e controllare i PhP è fondamentale per sviluppare nuove tecnologie. Pensate a protocolli avanzati che usano impulsi THz per “pompare” energia in specifiche vibrazioni del materiale, potenzialmente inducendo transizioni di fase (cambiamenti radicali nelle proprietà del materiale) o controllando altre modalità collettive come le onde di spin (magnoni). I PhP sono i protagonisti silenziosi di questi processi.

Ma come facciamo a studiarli? Qui entrano in gioco tecniche spettroscopiche sofisticate, in particolare quelle “pump-probe”, dove un primo impulso di luce (pump) eccita il sistema e un secondo impulso (probe), ritardato nel tempo, ne misura la risposta.

Due Modi per “Vedere” i Polaritoni: FWM vs TWM

Storicamente, una tecnica molto usata è la Four-Wave Mixing (FWM), come l’Impulsive Stimulated Raman Scattering (ISRS). In questo caso, si usano impulsi di luce visibile sia per eccitare che per rilevare il PhP. Funziona tramite un accoppiamento di tipo Raman: due fotoni del pump creano il PhP, e un fotone del probe interagisce con esso per generare un quarto fotone, il segnale. Misurando come cambia questo segnale al variare della frequenza (o dell’angolo, in tecniche più vecchie), si può mappare la “dispersione” del PhP, cioè come la sua energia dipende dal suo momento (una sorta di “velocità” quantistica).

Il “problema” dell’FWM è che è più sensibile alla componente “fononica” del PhP. Quando il PhP diventa molto “luminoso”, cioè la sua componente fotonica domina (cosa che accade a bassi momenti, vicino al centro della cosiddetta zona di Brillouin), il segnale FWM tende ad affievolirsi. È come cercare di sentire un sussurro (il fonone) in mezzo a un grido (il fotone).

Qui entra in gioco la tecnica che sta rivoluzionando questo campo: la Three-Wave Mixing (TWM) con un pump a Terahertz (THz) e un probe ottico (visibile). Grazie ai recenti progressi nella generazione di impulsi THz intensi e controllabili, ora possiamo fare una cosa diversa:

- Usiamo un impulso THz (pump) per eccitare direttamente la vibrazione del reticolo (il fonone), sfruttando il suo accoppiamento con la luce IR.

- Usiamo un impulso ottico (probe), ritardato nel tempo, per “leggere” lo stato del sistema tramite un’interazione Raman.

Questa combinazione è potentissima!

La Teoria Dietro le Quinte: Un Modello Unificato

Nel nostro lavoro, abbiamo sviluppato un quadro teorico generale per descrivere entrambe le tecniche, FWM e TWM, in modo unificato. Abbiamo usato strumenti della fisica a molti corpi per descrivere l’interazione non lineare tra luce e materia e abbiamo risolto le equazioni di Maxwell (le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo) in modo perturbativo per tenere conto degli effetti di propagazione della luce nel materiale e delle condizioni di “phase-matching” (una sorta di sincronizzazione necessaria affinché le onde interagiscano efficacemente).

Cosa abbiamo scoperto?

Nel caso FWM, confermiamo che il segnale misura direttamente la componente fononica del PhP. La condizione di phase-matching detta quale “punto” della dispersione stiamo guardando.

Nel caso TWM, la situazione è più sottile e interessante. Il “cuore” dell’interazione non lineare (il cosiddetto kernel non lineare) dipende dal fonone “nudo”, non dal polaritone ibrido. MA – e questo è il punto chiave – la natura ibrida del PhP entra prepotentemente in gioco attraverso la propagazione dell’impulso THz pump all’interno del materiale. L’impulso THz “sente” la dispersione del polaritone, e questo modula fortemente il segnale TWM che misuriamo.

I Vantaggi del THz: Banda Larga per una Visione Completa

Questo ha conseguenze notevoli. Se usiamo un pump THz a banda stretta (pochi cicli d’onda, quasi monocromatico), i nostri risultati spiegano osservazioni precedenti fatte stimolando il campione con laser IR continui, dove si vedeva un segnale anche fuori dalla condizione di phase-matching esatta, con modulazioni particolari che ora possiamo interpretare come dovute alla generazione di PhP con un leggero “mismatch” di momento.

Ma la vera svolta arriva con gli impulsi THz a banda larga (impulsi molto corti, a singolo ciclo o pochi cicli). Questi impulsi contengono un ampio spettro di frequenze THz. Usandoli come pump in un esperimento TWM, possiamo eccitare e sondare una vasta regione della dispersione del PhP in un’unica misura! Questo è un vantaggio enorme rispetto all’FWM, che richiederebbe molte misure diverse cambiando le frequenze ottiche. Con il TWM a banda larga, possiamo spingerci a esplorare la regione a bassi momenti, dove l’ibridazione luce-materia è più forte e dove l’FWM perdeva sensibilità.

Abbiamo anche analizzato come la geometria dell’esperimento influenzi il risultato. Ad esempio, misurando la luce trasmessa attraverso il campione, si accede più facilmente alla regione a bassi momenti della dispersione. Misurando la luce riflessa, invece, si è più sensibili a momenti più alti, dove il PhP assomiglia di più al fonone nudo (e infatti si vedono picchi alle frequenze dei fononi TO e LO, come osservato sperimentalmente).

Oltre l’Orizzonte: Cosa Ci Riserva il Futuro?

Questo quadro teorico non è solo una spiegazione di esperimenti esistenti, ma apre la porta a nuove esplorazioni. Il formalismo è flessibile e può essere esteso per includere:

- Accoppiamenti più complessi, come quelli anarmonici tra diversi PhP.

- Interazioni con altri gradi di libertà, come i magnoni (per studiare i polaritoni magnon-fononici).

- Materiali anisotropi, dove le proprietà dipendono dalla direzione (pensate a cristalli birifrangenti), portando a dispersioni iperboliche e propagazione direzionale dei PhP.

- Polaritoni di superficie, che esistono solo all’interfaccia del materiale.

- Sistemi in cavità ottiche, dove la luce è confinata e l’interazione con la materia può essere ulteriormente esaltata.

Insomma, combinando la potenza degli impulsi THz con una solida comprensione teorica, stiamo imparando a “dialogare” con la materia a un livello incredibilmente fine, svelando la danza intima tra luce e vibrazioni atomiche. I polaritoni fononici sono messaggeri preziosi di questa danza, e ora abbiamo strumenti migliori per ascoltare le loro storie. È un campo di ricerca in pieno fermento, e sono entusiasta di vedere dove ci porterà!

Fonte: Springer