Un Corallo per Dominarli Tutti: La Genomica Svela la Vera Identità dei Pocillopora Arabici

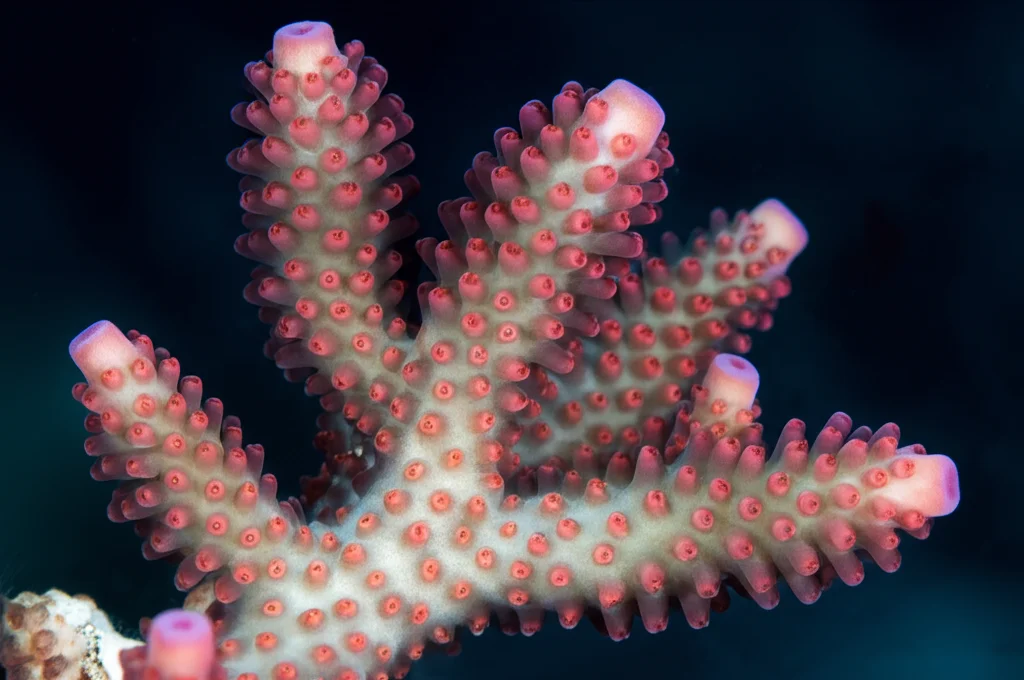

Avete presente le barriere coralline? Quei mondi sottomarini pieni di vita e colore, fondamentali per la salute degli oceani? Beh, oggi vi porto con me in un’avventura scientifica tra i coralli della Penisola Arabica, in particolare nell’affascinante e unico Mar Rosso. Qui vive un genere di corallo molto comune e importante per la costruzione delle barriere, il Pocillopora. Sembra facile riconoscerlo a prima vista, con le sue forme ramificate e “verrucose”, ma distinguere le *specie* al suo interno… ahia, lì iniziano i guai! È una sfida che ha fatto impazzire i biologi marini per decenni.

Il Mistero delle Tante Facce

Per anni, noi scienziati che studiamo questi ecosistemi abbiamo pensato ci fossero diverse specie di Pocillopora in questa regione: la famosa P. damicornis, la robusta P. verrucosa… nomi noti, ma le cui identità reali qui erano un po’ un’incognita. La situazione si è complicata ulteriormente quando analisi genetiche preliminari, basate su un piccolo frammento di DNA mitocondriale (chiamato mtORF, usato un po’ come codice a barre per questi coralli), hanno suggerito l’esistenza di due “lignaggi” principali (tipo 3 e tipo 7) all’interno di quella che si pensava fosse *P. verrucosa*. Addirittura, si parlava di “specie criptiche”, cioè specie quasi indistinguibili morfologicamente ma geneticamente diverse.

Il problema è che questi coralli sono dei veri trasformisti! La loro forma (la macro-morfologia) può cambiare tantissimo a seconda dell’ambiente in cui crescono: profondità, corrente, luce… Un corallo che cresce in acque calme e profonde può apparire molto diverso da un suo “cugino” che vive su una cresta esposta alle onde. Questo fenomeno, chiamato plasticità fenotipica, rende l’identificazione basata solo sull’aspetto esteriore un vero terno al lotto, portando storicamente a cicli di “splitting” (divisione in tante specie) e “lumping” (accorpamento in poche specie). Un bel rompicapo!

La Rivoluzione del DNA: Tutta la Verità dal Genoma

Ma la scienza, per fortuna, non si ferma mai. Negli ultimi anni, abbiamo affinato strumenti potentissimi che ci permettono di guardare molto più a fondo nel codice genetico degli organismi: le analisi genomiche su larga scala! Invece di analizzare solo un piccolo frammento di DNA, ora possiamo leggere informazioni da migliaia di geni sparsi per tutto il genoma. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato una tecnica chiamata “target-capture” per “catturare” e sequenziare specificamente centinaia di Elementi Ultra-Conservati (UCEs) ed esoni (parti codificanti dei geni) da un gruppo rappresentativo di coralli Pocillopora raccolti in tutta la Penisola Arabica – dal Golfo di Aqaba e Mar Rosso fino a Gibuti, Yemen e Oman. Abbiamo incluso esemplari con tutte le diverse morfologie e appartenenti a entrambi i famosi lignaggi mitocondriali (tipo 3 e tipo 7).

E qui arriva la sorpresa, il colpo di scena degno di un film! Analizzando questa enorme mole di dati genomici e confrontandoli anche con campioni provenienti da altre aree dell’Indo-Pacifico, il risultato è stato cristallino: tutte quelle forme diverse, tutti quegli esemplari con DNA mitocondriale differente che vivono intorno alla Penisola Arabica… appartengono tutti a una singola, unica specie! È come scoprire che l’attore che pensavi interpretasse tanti personaggi diversi in un film era in realtà sempre lo stesso, incredibilmente bravo a cambiare maschera e costume. Il genoma nucleare, che rappresenta la storia evolutiva più completa dell’organismo, non lascia dubbi.

Bentornata, Pocillopora favosa!

Ma allora, come si chiama questa specie “dominatrice”? Non abbiamo dovuto inventare un nome nuovo. Spulciando tra le vecchie pubblicazioni scientifiche, abbiamo “resuscitato” un nome che era stato dato quasi due secoli fa, nel 1834, dai naturalisti Hemprich ed Ehrenberg, proprio basandosi su esemplari raccolti nel Mar Rosso: Pocillopora favosa. Questo nome era caduto in disuso, considerato un sinonimo di altre specie più conosciute come *P. damicornis* o *P. verrucosa*. Ora, grazie alle prove inconfutabili della genomica, integrate con osservazioni morfologiche (anche al microscopio elettronico a scansione, che rivela dettagli minuscoli dello scheletro) e dati geografici, abbiamo dimostrato che P. favosa è una specie valida e distinta.

E c’è un’altra cosa importante: questa P. favosa sembra essere endemica della Penisola Arabica. È diversa geneticamente dalle sue “parenti” più strette che vivono nell’Oceano Indiano occidentale (identificate come GSH12 e GSH13a in studi precedenti) e ancora più diversa dalla vera P. verrucosa, il cui materiale tipo proviene dall’Australia. Quindi, il corallo *Pocillopora* che popola così abbondantemente i reef del Mar Rosso e dintorni è un’entità biologicamente unica e geograficamente circoscritta.

Perché Questa Scoperta è Importante?

Vi chiederete: “Ok, interessante, ma a cosa serve sapere che è una specie sola invece di due o tre?”. Serve, eccome! Questa scoperta ha implicazioni enormi:

- Chiarezza scientifica fondamentale: Per studiare bene un organismo, devi prima sapere chi è! Attribuire tutte le osservazioni fatte sui *Pocillopora* della regione a un’unica specie, *P. favosa*, ci permette di mettere ordine. Molti studi precedenti, magari confrontando quella che credevano essere *P. damicornis* con *P. verrucosa* nel Mar Rosso, stavano in realtà confrontando forme diverse (ecotipi) della stessa *P. favosa*. Ora possiamo rileggere quei dati con una nuova consapevolezza, evitando interpretazioni errate.

- Capire l’adattamento a condizioni estreme: La Penisola Arabica, e il Mar Rosso in particolare, ospita alcuni degli ambienti marini più estremi del pianeta, con temperature e salinità elevate e fluttuanti. *P. favosa* non solo sopravvive, ma prospera qui, costruendo imponenti reef. Capire come fa questa *singola* specie, con la sua variabilità genetica interna, a resistere a condizioni così proibitive è cruciale. Ci può dare indizi preziosi su come i coralli in generale potrebbero (o non potrebbero) adattarsi ai cambiamenti climatici globali. *P. favosa* diventa un modello di studio eccezionale per la resilienza dei coralli.

- Semplificazione per la ricerca futura: Per chi lavora sul campo nel Mar Rosso o nelle aree limitrofe, ora l’identificazione è molto più semplice. Se vedi un corallo del genere *Pocillopora* in acque poco profonde, con altissima probabilità si tratta di *P. favosa*. Questo semplifica il disegno degli esperimenti e la raccolta dati, eliminando la necessità di complesse analisi genetiche preliminari solo per essere sicuri della specie (anche se, attenzione, non si può escludere al 100% la presenza occasionale di altre specie).

- Conservazione più efficace: Per proteggere la biodiversità, dobbiamo sapere esattamente quali specie stiamo proteggendo e dove vivono. Riconoscere *P. favosa* come una specie distinta ed endemica della Penisola Arabica significa poter sviluppare strategie di conservazione mirate per questa importante costruttrice di reef, tenendo conto della sua unicità biologica e geografica.

Il Piccolo Inganno del DNA Mitocondriale

Un aspetto particolarmente affascinante di questa storia è il ruolo del DNA mitocondriale (mtORF). Ricordate i due lignaggi, tipo 3 e tipo 7? Nel nostro studio genomico, abbiamo confermato che all’interno di *P. favosa* nella Penisola Arabica, questi due tipi mitocondriali sono mescolati. Un esemplare può avere il genoma nucleare di *P. favosa* ma possedere l’uno o l’altro tipo di mtORF. La cosa curiosa è che se ci spostiamo nell’Oceano Indiano occidentale (ad esempio Madagascar, Mayotte), troviamo che quegli *stessi* tipi mitocondriali appartengono a specie *diverse* e ben distinte a livello nucleare (rispettivamente GSH13a e GSH12)!

Cosa ci dice questo? Probabilmente, in passato, c’è stata qualche forma di ibridazione o “introgressione” tra queste linee evolutive. Magari il DNA mitocondriale di una specie è riuscito a “infiltrarsi” nel background genetico nucleare di un’altra. Questo fenomeno non è rarissimo in natura e ci ricorda che la storia evolutiva può essere intricata e che affidarsi a un singolo marcatore genetico (come l’mtORF) può a volte essere fuorviante per definire i confini tra specie, specialmente in gruppi complessi come i coralli. Il quadro completo emerge solo integrando più linee di evidenza, soprattutto quelle genomiche su larga scala.

Uno Sguardo al Futuro

La riscoperta e la chiara definizione di Pocillopora favosa come unica specie dominante di questo genere nella Penisola Arabica non è un punto di arrivo, ma un fantastico punto di partenza. Ora abbiamo una base solida per studiare in modo integrato la sua biologia riproduttiva (che sappiamo essere a fecondazione esterna, con eventi di deposizione di massa), la sua ecologia (come interagisce con gli altri organismi del reef, inclusi i suoi simbionti algali), la sua fisiologia (come risponde allo stress termico o all’acidificazione) e la sua connettività genetica tra le diverse aree della regione.

Questa specie, adattata a vivere in condizioni ambientali che sarebbero letali per molti altri coralli, rappresenta una speranza e un laboratorio naturale eccezionale per capire i meccanismi di adattamento e resilienza nel contesto del cambiamento climatico. Studiare *P. favosa* ci aiuterà a comprendere meglio il passato, il presente e, speriamo, il futuro delle preziose barriere coralline. Chissà quali altri segreti ci svelerà questo affascinante “dominatore” dei reef arabi!

Fonte: Springer