Fibrillazione Atriale dopo TAVI: Un Campanello d’Allarme per il Recupero del Cuore?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta molto a cuore (letteralmente!) a chi si occupa di cardiologia interventistica: la sostituzione valvolare aortica transcatetere, meglio nota come TAVI (o TAVR, all’inglese). È una procedura fantastica che ha rivoluzionato il trattamento della stenosi aortica severa, soprattutto nei pazienti più anziani o a rischio chirurgico elevato. Ma, come spesso accade in medicina, anche le procedure più innovative possono portare con sé qualche complicanza. Una di queste, piuttosto comune, è la fibrillazione atriale post-operatoria (POAF) di nuova insorgenza.

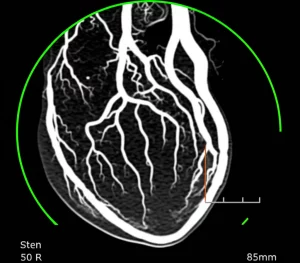

Ma cos’è esattamente questa POAF e perché dovrebbe interessarci tanto? Beh, immaginate il cuore come una pompa incredibilmente efficiente. La stenosi aortica è come un rubinetto parzialmente chiuso all’uscita di questa pompa, costringendo il muscolo cardiaco (il ventricolo sinistro) a lavorare di più per spingere il sangue nel corpo. Questo sforzo extra, nel tempo, porta il ventricolo a “ingrossarsi”, un fenomeno chiamato ipertrofia, che misuriamo con l’indice di massa ventricolare sinistra (LVMI). La TAVI risolve il problema del “rubinetto chiuso”, permettendo al cuore di lavorare meno e, idealmente, di tornare gradualmente a dimensioni più normali. Questo processo benefico si chiama rimodellamento inverso.

La POAF, invece, è un’aritmia, un battito cardiaco irregolare e spesso accelerato che compare dopo l’intervento in pazienti che prima non ne soffrivano. Sappiamo già che la POAF non è una buona notizia: studi precedenti l’hanno collegata a un aumento del rischio di ictus, scompenso cardiaco e persino mortalità. Quello che però non era ancora chiarissimo è l’impatto specifico della POAF sul processo di rimodellamento inverso del cuore dopo la TAVI. Ed è proprio qui che entra in gioco uno studio recente che ho avuto modo di analizzare.

Lo Studio nel Dettaglio: Cosa Abbiamo Cercato di Capire?

Ci siamo chiesti: questa fibrillazione atriale che compare dopo la TAVI, come influenza la capacità del cuore di “rimettersi in forma”? E questa influenza ha poi delle conseguenze sugli esiti clinici a lungo termine per i pazienti?

Per rispondere a queste domande, abbiamo esaminato retrospettivamente i dati di 601 pazienti sottoposti a TAVI per stenosi aortica severa presso un singolo centro, tra gennaio 2018 e giugno 2021. Abbiamo escluso pazienti con precedenti interventi cardiaci, fibrillazione atriale preesistente o altre condizioni che potessero confondere i risultati.

Di questi 601 pazienti, ben 253 (circa il 42%, una percentuale più alta rispetto ad altri studi, forse per via di un monitoraggio più attento o per le caratteristiche specifiche della nostra popolazione) hanno sviluppato POAF nei primi 7 giorni dopo l’intervento. Abbiamo poi suddiviso i pazienti (sia quelli con POAF che quelli senza) in base al loro LVMI al momento dell’intervento: “normale” o “alto” (ipertrofico). L’obiettivo primario era valutare un endpoint combinato: morte per qualsiasi causa, riospedalizzazione per scompenso cardiaco e ictus invalidante, seguendo i pazienti fino a giugno 2024. Ovviamente, abbiamo monitorato attentamente anche il rimodellamento cardiaco tramite ecocardiografie seriate.

Cosa Abbiamo Scoperto? La POAF Frena il Recupero del Cuore

I risultati sono stati piuttosto eloquenti. Innanzitutto, abbiamo confermato che la POAF non è un evento benigno. Nei pazienti che hanno sviluppato POAF, quelli che partivano già con un cuore più “ingrossato” (alto LVMI) hanno avuto un’incidenza significativamente maggiore dell’endpoint combinato a 3 anni rispetto a quelli con LVMI normale (13.5% vs 9.3%). Questo suggerisce che la combinazione di ipertrofia preesistente e nuova aritmia sia particolarmente deleteria.

Ma la scoperta forse più interessante riguarda proprio il rimodellamento inverso. Abbiamo osservato che la regressione dell’LVMI (cioè la riduzione di almeno il 15% della massa ventricolare a un anno) era significativamente meno frequente nei pazienti con POAF rispetto a quelli senza (65.6% vs 82.6% a 3 anni). In pratica, il cuore dei pazienti con POAF faceva più fatica a tornare a dimensioni normali dopo l’intervento.

E questo mancato recupero strutturale ha avuto conseguenze cliniche dirette. Analizzando i dati, è emerso chiaramente che il gruppo con l’incidenza più alta dell’endpoint primario (morte, scompenso, ictus) e di morte cardiovascolare era proprio quello dei pazienti che avevano sviluppato POAF e non avevano mostrato una regressione significativa dell’LVMI.

L’Ecocardiografia Conferma: Parametri Peggiori con la POAF

Le analisi ecocardiografiche a un anno dalla TAVI hanno rafforzato queste osservazioni. Confrontando i pazienti con e senza POAF (soprattutto quelli partiti con alto LVMI), abbiamo visto differenze significative:

- Miglioramento dell’LVMI: Molto più marcato nei pazienti senza POAF (-12.4 g/m²) rispetto a quelli con POAF (-5.5 g/m²).

- Funzione Sistolica (LVEF e GLS): La frazione di eiezione (LVEF) e lo strain longitudinale globale (GLS), indici della capacità contrattile del cuore, sono migliorati significativamente di più nel gruppo senza POAF. Anzi, nel gruppo POAF la LVEF media è addirittura leggermente peggiorata!

- Volumi Cardiaci (LVESVI e LAVI): Il volume telesistolico ventricolare sinistro indicizzato (LVESVI) e il volume atriale sinistro indicizzato (LAVI) si sono ridotti maggiormente nei pazienti senza POAF, segno di un miglior rimodellamento generale.

L’analisi statistica ha poi confermato che sia l’LVMI di partenza che la presenza di POAF erano predittori indipendenti della variazione dell’LVMI a un anno. In altre parole, partire con un cuore più grosso e sviluppare POAF sono due fattori chiave che ostacolano il recupero della massa cardiaca.

Perché la Fibrillazione Atriale Ostacola il Recupero?

Ma perché la POAF ha questo effetto negativo sul rimodellamento? Le ragioni sono probabilmente molteplici. La fibrillazione atriale, con il suo ritmo rapido e irregolare, altera l’emodinamica cardiaca, aumentando lo stress sulla parete ventricolare. Questo può contrastare l’effetto benefico dello “scarico” di pressione ottenuto con la TAVI. Inoltre, la stessa fibrillazione atriale può contribuire a processi infiammatori e fibrotici sia nell’atrio che nel ventricolo, rendendo il muscolo cardiaco meno “plastico” e meno capace di rimodellarsi positivamente. È come se il cuore, già provato dalla stenosi aortica, ricevesse un ulteriore “disturbo” proprio mentre cerca di recuperare.

Cosa Significa per Medici e Pazienti?

Questi risultati hanno implicazioni cliniche importanti. Ci dicono che non dobbiamo considerare la POAF dopo TAVI solo come un’aritmia transitoria o una semplice seccatura. È un segnale che il processo di recupero del cuore potrebbe essere compromesso e che il paziente è a maggior rischio di eventi avversi futuri, soprattutto se partiva già da una condizione di ipertrofia severa.

Questo sottolinea la necessità di essere più proattivi nel monitoraggio e nel trattamento della POAF dopo la TAVI. Un monitoraggio attento nei giorni e nelle settimane successive all’intervento è cruciale per identificarla precocemente. Una volta diagnosticata, bisogna valutare attentamente la strategia migliore: controllo del ritmo (cercando di ripristinare il ritmo sinusale normale con farmaci o cardioversione elettrica) o controllo della frequenza (rallentando il battito cardiaco), associato ovviamente a un’adeguata terapia anticoagulante per prevenire l’ictus. La scelta dipende dalle caratteristiche del paziente, ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di minimizzare l’impatto negativo dell’aritmia sul cuore. Alcuni studi suggeriscono che ripristinare il ritmo sinusale possa favorire il rimodellamento inverso e migliorare gli esiti, una strada che merita sicuramente ulteriori approfondimenti.

Limiti dello Studio e Prospettive Future

Come ogni studio, anche questo ha i suoi limiti. È retrospettivo e condotto in un singolo centro, con una popolazione forse un po’ più giovane ma ad alto rischio rispetto ad altre casistiche TAVI, e con un tasso di POAF elevato. Questo potrebbe limitare la generalizzabilità dei risultati. Inoltre, abbiamo usato l’ecocardiografia per misurare l’LVMI, mentre la risonanza magnetica cardiaca sarebbe ancora più precisa. Non abbiamo potuto valutare nel dettaglio l’impatto della fibrosi miocardica preesistente o la durata esatta della stenosi aortica prima dell’intervento. Serviranno sicuramente studi multicentrici, prospettici e con campioni più ampi per confermare queste scoperte e approfondire ulteriormente i meccanismi.

In Conclusione

Nonostante i limiti, il messaggio che emerge da questa ricerca è forte e chiaro: la fibrillazione atriale post-operatoria dopo TAVI è associata a un peggior rimodellamento inverso del ventricolo sinistro e a un aumento del rischio di morte e scompenso cardiaco. Non è un evento da sottovalutare. Come clinici, dobbiamo essere particolarmente vigili nell’identificare e gestire questa complicanza, con l’obiettivo di ottimizzare non solo l’immediato successo procedurale della TAVI, ma anche il recupero cardiaco e la prognosi a lungo termine dei nostri pazienti.

Fonte: Springer