Plastica che si Ripara da Sola? Vibrazioni Controllate Aprono Nuove Frontiere!

Avete presente quella sensazione frustrante quando un oggetto di plastica si crepa o si rompe? Che sia un tubo, un componente strutturale o persino un dispositivo medico, la fragilità di questi materiali, noti come polimeri vetrosi, è un problema comune. Ma immaginate se potessero… autoripararsi? Sembra fantascienza, ma è un campo di ricerca affascinante in cui sto immergendo le mie energie, e voglio raccontarvi di una scoperta davvero promettente.

Il Problema: Perché la Plastica Rigida è Così “Testarda”?

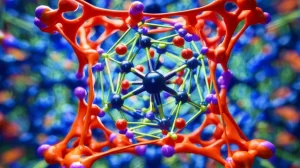

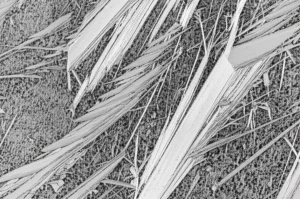

I polimeri vetrosi, come le plastiche che usiamo tutti i giorni, hanno una caratteristica fondamentale: sotto una certa temperatura, chiamata temperatura di transizione vetrosa (Tg), le loro molecole sono praticamente immobili, “congelate” in una struttura disordinata ma rigida. Questa immobilità conferisce loro durezza e stabilità, ma è anche il loro tallone d’Achille. Impedisce quei meccanismi naturali di “guarigione” che vediamo in materiali più morbidi come gel o gomme, dove le catene polimeriche hanno più libertà di movimento per “ricucire” eventuali danni.

Finora, per dare capacità di autoriparazione ai materiali sintetici, si è ricorso a modifiche chimiche complesse: introdurre legami speciali (covalenti dinamici o fisici) che possono rompersi e riformarsi. Funziona, certo, ma richiede sintesi elaborate, costose e spesso altera le proprietà meccaniche desiderate del materiale originale. Non è una soluzione pratica per la produzione su larga scala delle plastiche comuni. Insomma, ci trovavamo di fronte a un bel vicolo cieco. Come superare questa bassissima mobilità molecolare senza stravolgere la natura stessa del materiale?

L’Idea Controintuitiva: Usare le Deformazioni per Riparare?

Qui entra in gioco la nostra intuizione, supportata da simulazioni numeriche avanzate. Tradizionalmente, le deformazioni meccaniche sono associate al danneggiamento, alla propagazione delle crepe. Applicare forza a un materiale vetroso di solito lo porta verso la rottura. Tuttavia, studi precedenti su altri materiali (come i vetri metallici, che mostrano saldature a freddo indotte da ultrasuoni) e alcune osservazioni su polimeri sottoposti a stress ci hanno fatto pensare: e se delle deformazioni oscillatorie controllate potessero, invece, *aiutare*?

L’idea è questa: applicare delle “vibrazioni” meccaniche molto specifiche, con un’ampiezza (quanto si deforma) e una frequenza (quanto velocemente oscilla) ben calibrate. L’obiettivo non è scuotere il materiale fino a romperlo o fonderlo, ma piuttosto *aumentare selettivamente la mobilità delle molecole* proprio lì dove serve, cioè vicino alla superficie di una crepa.

Come Funziona: Trovare la “Ricetta” Giusta per le Vibrazioni

Abbiamo usato simulazioni al computer (dinamica molecolare, per i più tecnici) per modellare polimeri vetrosi con catene corte. Abbiamo creato artificialmente delle micro-crepe cilindriche al loro interno – un modo controllato per studiare il fenomeno. Poi, abbiamo iniziato ad applicare queste deformazioni oscillatorie, variando ampiezza (γA) e frequenza (ω).

Abbiamo scoperto che esiste un “regime intermedio” di oscillazioni. Se l’ampiezza è troppo piccola, non succede quasi nulla. Se è troppo grande (oltre un certo punto critico chiamato yielding point γy,2), il materiale si “fluidifica”, perde la sua rigidità, quasi come se aumentassimo la temperatura. Ma in mezzo, c’è una finestra magica! In questo regime intermedio (tra un primo punto di cedimento γy,1 legato alla rottura di legami deboli e il punto γy,2), le oscillazioni riescono a “rompere” localmente le “gabbie” microscopiche che intrappolano le molecole nello stato vetroso.

Questo non significa fondere il materiale. Il grosso del polimero rimane solido e stabile. Ma vicino alla superficie della crepa, le molecole guadagnano quel tanto di mobilità che basta per muoversi, riorganizzarsi e, letteralmente, chiudere la frattura. È un po’ come dare una scrollatina gentile ma persistente per far scorrere del materiale granulare in uno spazio vuoto.

La Prova: Vedere per Credere (nelle Simulazioni)

Le nostre simulazioni lo mostrano chiaramente. Abbiamo preso un polimero vetroso ben al di sotto della sua Tg (a T/Tg = 0.5), dove una crepa cilindrica artificiale (ad esempio, con diametro D/d = 1.0, dove d è la dimensione delle “perline” molecolari) rimane stabile per tempi lunghissimi. Applicando le oscillazioni nel regime intermedio (ad esempio, con ampiezza γA = 1.0 e una certa frequenza), abbiamo visto la crepa richiudersi ciclo dopo ciclo!

Abbiamo misurato la mobilità delle molecole (usando un parametro chiamato fattore di Debye-Waller,

- Le molecole sulla superficie della crepa diventavano significativamente più mobili, quasi come se si trovassero a una temperatura più alta (vicina o sopra la Tg).

- Le molecole nel bulk, invece, aumentavano la loro mobilità solo leggermente, rimanendo globalmente “vetrose”.

- Una volta chiusa la crepa, la mobilità superficiale tornava a livelli simili a quelli del bulk.

Questo conferma che il processo è localizzato: stiamo inducendo una sorta di “fusione” controllata solo dove serve, senza compromettere l’integrità del resto del materiale.

E la ciliegina sulla torta? Abbiamo testato le proprietà meccaniche del materiale “guarito”. Sottoponendolo a una deformazione costante (steady shear), abbiamo visto che la sua risposta (la curva stress-deformazione) era quasi identica a quella del materiale originale, non danneggiato. In particolare, il punto critico di cedimento (γy,2) e la resistenza massima erano perfettamente recuperati. Questo significa che non solo ripariamo il danno visibile, ma restituiamo al materiale la sua robustezza originale!

Un Futuro con Materiali Più Durevoli?

Questa scoperta apre scenari davvero interessanti. Potrebbe essere un primo passo verso un meccanismo generale di autoriparazione per i materiali vetrosi, basato su principi fisici piuttosto che su complesse modifiche chimiche. Pensate alle implicazioni:

- Sostenibilità: Materiali che durano più a lungo significano meno rifiuti e minor bisogno di produrre sostituti, con risparmio di energia e risorse.

- Nuovi Materiali: Potrebbe ispirare la progettazione e la lavorazione di nuovi polimeri vetrosi con capacità intrinseche di autoriparazione.

- Applicazioni: Dalle tubature agli involucri elettronici, dai componenti automobilistici ai dispositivi medici, i potenziali campi di applicazione sono vastissimi.

Certo, siamo ancora all’inizio. Le nostre simulazioni usano crepe idealizzate e modelli semplificati. Il prossimo passo sarà studiare fratture più realistiche, quelle che si formano per invecchiamento o impatto, e capire come la stabilità del vetro iniziale influenzi il processo. Inoltre, sarà cruciale validare questi risultati con esperimenti reali. La buona notizia è che le frequenze e le ampiezzze che abbiamo esplorato nelle simulazioni potrebbero essere raggiungibili sperimentalmente, ad esempio tramite vibrazioni ultrasoniche già usate in altri contesti.

Il cammino è ancora lungo, ma l’idea di poter “convincere” un materiale rigido a riparare le proprie ferite semplicemente “scuotendolo” nel modo giusto è incredibilmente affascinante. È una di quelle sfide che rendono la scienza dei materiali così entusiasmante!

Fonte: Springer