Carbonio Blu Sotto Stress: E Se le Nostre Stime sulla Perdita di Carbonio nei Suoli Fossero Sbagliate?

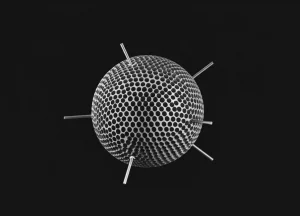

Amici lettori, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che, credetemi, ha implicazioni enormi per come stiamo affrontando i cambiamenti climatici. Parliamo di “carbonio blu”. No, non è un nuovo gioiello esotico, ma qualcosa di molto più prezioso: il carbonio immagazzinato negli ecosistemi costieri come mangrovie, paludi salmastre e praterie di fanerogame marine. Questi ambienti, pur coprendo una frazione minuscola della superficie oceanica (meno dello 0,2%!), sono dei veri e propri supereroi nell’assorbire e conservare carbonio organico (Corg) nel suolo, parliamo di oltre 30 Pg (petagrammi, ovvero miliardi di tonnellate!) solo nel primo metro di profondità a livello globale. Un tesoro, vero?

Il problema, come spesso accade, sorge quando questi ecosistemi vengono disturbati o, peggio, distrutti. Si stima che ogni anno, a causa della conversione o del degrado di questi habitat, vengano rilasciate in atmosfera tra 0,15 e 1,02 Pg di CO2. Una cifra spaventosa, che rappresenta dal 3% al 23% delle emissioni annuali globali dovute al cambiamento dell’uso del suolo. Questo rilascio avviene principalmente attraverso la decomposizione del carbonio organico immagazzinato nel suolo.

L’Assunzione Standard: Un Metro di Perdita Uniforme?

Finora, la comunità scientifica e politica, inclusi gli standard Tier 1 dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ha spesso lavorato su un’assunzione di base: quando un ecosistema a carbonio blu viene disturbato, si verifica una perdita di carbonio organico uniforme e significativa in tutto il primo metro di suolo. Si è ipotizzato che questa perdita potesse variare dal 22,7% fino al 100% dello stock di carbonio presente. Questa idea è stata la base per calcolare gli inventari globali, nazionali e regionali delle emissioni di gas serra (GHG) e, di conseguenza, per progettare progetti di conservazione e mercati del carbonio volontari.

Ma c’è un “ma” grosso come una casa. Questa assunzione, per quanto comoda, mancava di solide prove empiriche. E se vi dicessi che la realtà è molto più complessa e, per certi versi, sorprendente? Proprio di questo si occupa uno studio recente che ha analizzato 239 osservazioni accoppiate di siti integri e disturbati di ecosistemi a carbonio blu in tutto il mondo. E i risultati, ve lo assicuro, sono destinati a far discutere.

La Dura Verità: La Perdita di Carbonio è Tutt’Altro che Uniforme

Tenetevi forte: la perdita di stock di carbonio organico nel suolo nel primo metro varia enormemente!

- Nelle mangrovie, si va da una perdita del 68,4% (pensate alla conversione in terreni agricoli) a un incredibile +0,8% (cioè un leggero guadagno!) in caso di prelievo di legname (harvesting).

- Nelle paludi salmastre, la forbice è ancora più ampia: da una perdita del 25,9% (dovuta a cambiamenti climatici o idrologici) a un sorprendente +48,6% (in caso di pascolo!). Sì, avete letto bene, un aumento.

- Nelle praterie di fanerogame marine, si passa da una perdita del 34,2% (per danneggiamento della copertura vegetale) al 27,4% (per dragaggio).

Quello che emerge chiaramente è che i disturbi più invasivi, quelli che smuovono fisicamente il suolo, possono esaurire il carbonio organico fino a profondità di 50-200 cm. Al contrario, i disturbi più limitati, che toccano principalmente la vegetazione senza sconvolgere il suolo, impattano solo i primi 10-30 cm o, in alcuni casi, causano perdite trascurabili.

Questo cambia completamente le carte in tavola! L’idea di una perdita fissa nel primo metro di suolo va decisamente rivista.

Mangrovie: Giganti Fragili

Le mangrovie sembrano essere particolarmente sensibili. Quando vengono convertite per far posto all’agricoltura (risaie, pascoli, piantagioni di cocco o gomma) o all’acquacoltura (allevamenti di gamberetti o pesci), le perdite di carbonio nel primo metro di suolo sono drammatiche: rispettivamente -68,4% e -65,4%. E attenzione, perché se durante la costruzione delle vasche per l’acquacoltura c’è stata un’escavazione del suolo, la stima della perdita potrebbe essere addirittura conservativa! Questi disturbi, che comportano una significativa manipolazione idrologica e rimescolamento del suolo, espongono il carbonio a condizioni aerobiche, accelerandone la decomposizione e portando la perdita fino a 200 cm di profondità. Pensate che in alcuni casi, il drenaggio di foreste di mangrovie per l’agricoltura ha causato un abbassamento del suolo di 1,3 metri!

D’altro canto, disturbi come i cambiamenti climatici/idrologici (tifoni, intrusione salina, siccità) o il prelievo di legname (harvesting), che impattano meno direttamente il suolo, portano a cambiamenti di carbonio molto meno significativi o addirittura nulli.

Paludi Salmastre: Un Quadro Complesso

Per le paludi salmastre, la situazione è ancora più sfumata. Sorprendentemente, nessuno dei regimi di disturbo analizzati (agricoltura, cambiamenti climatici/idrologici, pascolo) ha mostrato cambiamenti significativi nello stock di carbonio nel primo metro di suolo, presi nel loro complesso. Anzi, il pascolo ha mostrato addirittura un potenziale guadagno!

Tuttavia, scavando più a fondo (è il caso di dirlo!), si scopre che la conversione all’agricoltura può causare perdite significative (fino al -60%) in paludi salmastre con un elevato stock iniziale di carbonio. Al contrario, in quelle con bassi livelli iniziali, la conversione agricola potrebbe persino aumentare lo stock di carbonio, probabilmente a causa dell’uso di fertilizzanti organici o chimici. Questo è particolarmente evidente in Cina, dove le paludi salmastre di nuova formazione, con poco carbonio, hanno visto un aumento dopo la conversione a risaie o coltivazioni.

Praterie di Fanerogame Marine: L’Impatto del Dragaggio

Nelle praterie di fanerogame, il dragaggio (sia involontario, per ancoraggi o raccolta di molluschi, sia intenzionale, per estrazione di sabbia) può portare a perdite di carbonio fino ad almeno 50 cm di profondità. Tuttavia, estrapolando al primo metro, la perdita non è risultata statisticamente significativa a causa della grande variabilità delle risposte. Il danneggiamento della copertura vegetale (per ombreggiamento, rimozione, pascolo eccessivo o inquinamento da nutrienti) mostra un quadro simile, con perdite concentrate principalmente nei primi 10-30 cm.

Cosa Influenza Davvero la Perdita di Carbonio?

Dallo studio emergono alcuni fattori chiave:

- Tipo di disturbo: Come abbiamo visto, i disturbi che sconvolgono fisicamente il suolo sono i peggiori.

- Stock iniziale di carbonio: Soprattutto per le mangrovie e, in parte, per le paludi salmastre convertite all’agricoltura, un suolo inizialmente più ricco di carbonio è più suscettibile a perdite maggiori. Questo perché i suoli con più carbonio spesso contengono una maggiore proporzione di materia organica particolata meno legata ai minerali, e quindi più vulnerabile.

- Durata del disturbo: Per i disturbi “estensivi”, le perdite di carbonio generalmente aumentano con il passare del tempo. Ad esempio, nelle mangrovie convertite all’agricoltura o all’acquacoltura, le perdite possono raggiungere rispettivamente il -68,2% e il -86,3% dopo 30 anni. Nelle paludi salmastre convertite, si arriva a circa il -50% dopo 60 anni.

Implicazioni per il Futuro: Dobbiamo Rivedere i Conti!

Questi risultati sono una vera e propria sveglia. L’assunzione generalizzata di una perdita uniforme di carbonio nel primo metro di suolo, indipendentemente dal tipo di disturbo, deve essere abbandonata. È fondamentale considerare l’ecosistema specifico, il tipo di minaccia, il contenuto iniziale di carbonio del suolo e da quanto tempo il disturbo è in atto.

Questo ha enormi conseguenze per:

- Inventari delle emissioni di GHG: Le stime attuali potrebbero essere imprecise, sottostimando le emissioni in alcuni casi (come la conversione profonda delle mangrovie) e sovrastimandole in altri (come il pascolo nelle paludi salmastre o l’harvesting nelle mangrovie).

- Progetti di carbonio blu e mercati del carbonio: Se i fattori di emissione sono sovrastimati, si rischia di emettere crediti di carbonio “gonfiati”, minando l’efficacia reale delle soluzioni basate sulla natura e la credibilità dei mercati volontari.

- Politiche di conservazione e Nationally Determined Contributions (NDCs): Ben 41 paesi hanno dato priorità agli oceani o agli ecosistemi a carbonio blu nei loro impegni per ridurre le emissioni. Avere dati più accurati è cruciale per definire politiche efficaci e raggiungere obiettivi ambiziosi.

Ad esempio, lo studio fornisce fattori di emissione per disturbi antropogenici e naturali prima non considerati dall’IPCC, come i cambiamenti climatici/idrologici nelle mangrovie e nelle paludi salmastre, che stanno causando perdite crescenti di questi ecosistemi.

Cosa Possiamo Fare? Strategie Mirate per la Conservazione

La buona notizia è che una migliore comprensione ci permette di agire in modo più intelligente.

Per i disturbi che causano perdite massicce e profonde (come la conversione di mangrovie e paludi salmastre ad agricoltura/acquacoltura, o il dragaggio delle fanerogame), la priorità assoluta è la prevenzione, specialmente nelle aree con alti stock di carbonio. Includere questi habitat vulnerabili in aree marine protette è una strategia chiave.

Dove il danno è già stato fatto, gli sforzi di ripristino sono fondamentali, non solo per fermare ulteriori emissioni ma anche per riattivare la capacità di sequestro del carbonio. Rimuovere dighe o argini per reintrodurre il flusso mareale nelle mangrovie convertite, ad esempio, può essere una soluzione efficace.

Per i disturbi con impatto limitato sul suolo (cambiamenti climatici/idrologici, harvesting sostenibile, pascolo controllato), le emissioni evitate potrebbero essere modeste. Tuttavia, la conservazione di questi ecosistemi rimane cruciale per la miriade di altri servizi che offrono, come la tutela della biodiversità e la protezione costiera. Inoltre, pratiche di gestione sostenibile, come il prelievo selettivo nelle mangrovie, possono sostenere le comunità locali senza compromettere lo stoccaggio di carbonio nel suolo. Questo apre una nuova dimensione per i progetti di carbonio blu, che va oltre la semplice conservazione/ripristino.

Certo, ci sono ancora lacune nei dati, specialmente per alcune regioni come Sud America e Africa, e per alcuni tipi di disturbo come l’erosione costiera. Ma questo studio segna un passo avanti fondamentale. Ci dice che dobbiamo essere più specifici, più granulari nel nostro approccio. Non tutti i disturbi sono uguali, e non tutti i suoli reagiscono allo stesso modo.

In conclusione, amici, la battaglia per proteggere i nostri ecosistemi a carbonio blu è complessa, ma armati di nuova conoscenza possiamo renderla più efficace. Rafforzare i progetti di carbonio blu con dati scientifici solidi è essenziale per far sì che queste soluzioni basate sulla natura contribuiscano davvero, e in modo misurabile, alla lotta contro i cambiamenti climatici. E chissà, magari la prossima volta che sentirete parlare di “carbonio blu”, lo vedrete non solo come un tesoro, ma come un alleato da comprendere e proteggere con ancora più cura.

Fonte: Springer