Acciaio Inox 316L e Corrosione: Ho Svelato i Percorsi Nascosti del Pitting con i Frattali!

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante nel mondo microscopico dei metalli, in particolare dell’acciaio inox 316L, quello che troviamo un po’ ovunque, dalle attrezzature mediche alle nostre cucine. Sembra indistruttibile, vero? Eppure, anche lui ha un tallone d’Achille: la corrosione per vaiolatura, o pitting. È una forma di degrado subdola, localizzata, che può portare a cedimenti catastrofici, specialmente quando c’è di mezzo il cloruro (pensate all’acqua di mare o a certi processi industriali).

Normalmente, l’acciaio inox è protetto da un sottilissimo strato passivo di ossido. Ma gli ioni cloruro sono dei veri guastafeste: possono rompere questa protezione, dando il via alla formazione di piccole “vaiolature”, i pits. Il vero problema, però, è capire quando questi piccoli difetti iniziali decidono di diventare grandi e pericolosi, trasformandosi in una corrosione stabile e auto-sostenuta.

Il Mistero del Pitting Stabile: Una Sola Strada o Due Sentieri Nascosti?

Per decenni, abbiamo studiato il cosiddetto potenziale critico di pitting (E_pit), quel valore di potenziale elettrico oltre il quale si pensa che la corrosione stabile prenda il sopravvento. L’idea comune è che ci sia un passaggio abbastanza diretto: lo strato passivo si rompe e… zac! Parte la corrosione stabile. Questo è quello che potremmo chiamare il Caso I.

Ma osservando attentamente le curve di polarizzazione potenziadinamica (PP) – uno strumento classico per studiare la corrosione – ci siamo accorti che non sempre va così. A volte, prima che la corrosione stabile si scateni, c’è una fase intermedia, un po’ turbolenta, caratterizzata da eventi di pitting metastabile. Si tratta di piccole vaiolature che si formano, magari crescono un po’, ma poi si “richiudono” (ripassivano), senza diventare subito un problema serio. Solo dopo questa fase di “instabilità” si arriva alla crescita stabile. Questo è il Caso II, dove il potenziale critico lo chiamiamo E_sp (potenziale di pitting stabile preceduto da metastabilità).

Diciamocelo, distinguere questi due percorsi non è banale. Il Caso I è più evidente: la corrente schizza in alto da un valore basso. Ma nel Caso II, la corrente è già “mossa” a causa degli eventi metastabili, e individuare l’esatto momento in cui la crescita diventa stabile è molto più complicato. Eppure, è fondamentale! Perché? Perché il Caso II potrebbe iniziare a potenziali diversi e magari indica una superficie già “indebolita” dagli eventi metastabili precedenti. Ignorarlo significa sottovalutare il rischio.

Entrano in Scena i Frattali e il Machine Learning: La Nostra Lente d’Ingrandimento Speciale

Qui arriva il bello. Come fare a distinguere questi due scenari, soprattutto quando il Caso II è più raro e difficile da “vedere” con le tecniche tradizionali? Abbiamo pensato: e se guardassimo i dati di corrosione con una lente diversa, ispirata ai frattali?

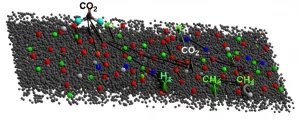

I frattali sono quelle figure geometriche affascinanti che si ripetono simili a se stesse su scale diverse (pensate a un fiocco di neve o alla costa di un’isola). L’idea è che anche i processi complessi come la corrosione possano avere una natura “frattale” o “multifratale”. Abbiamo quindi preso i nostri dati di polarizzazione (in particolare i valori di densità di corrente, log(j)) e li abbiamo trasformati in uno spazio matematico ispirato al famoso frattale di Mandelbrot. Sembra complicato, ma l’obiettivo era semplice: “stiracchiare” i dati in modo da evidenziare meglio gli eventi rari, quelli che si nascondono nella “coda” delle distribuzioni statistiche.

Una volta trasformati i dati, abbiamo usato una tecnica di machine learning chiamata Analisi delle Componenti Principali (PCA). Immaginatela come un modo per ruotare e osservare la nuvola di punti dati da diverse angolazioni, trovando quella che ne mostra meglio la struttura interna. E poi, via di clustering! Abbiamo usato algoritmi (come K-Means e Agglomerative Clustering) per chiedere al computer: “Ci sono gruppi naturali in questi dati trasformati?”. La cosa fantastica è che l’abbiamo fatto in modo non supervisionato, cioè senza dire all’algoritmo cosa cercare. Abbiamo lasciato che fossero i dati stessi a “parlare” e a raggrupparsi.

Cosa Abbiamo Scoperto: I Due Percorsi Svelati!

E sapete cosa? Ha funzionato alla grande! L’approccio PCA-clustering nello spazio Mandelbrot ha identificato chiaramente dei gruppi distinti nei dati. E quando siamo andati a vedere a cosa corrispondevano questi gruppi nel mondo reale delle curve di corrosione… bingo!

- Un gruppo (che abbiamo chiamato “tail”, coda) corrispondeva magnificamente agli eventi di pitting stabile del Caso I (E_pit), quelli che partono direttamente dopo la passività.

- Un altro gruppo, più piccolo e associato ai valori di corrente più rari (chiamato “tail’s tip”, punta della coda), catturava quasi perfettamente gli eventi del Caso II (E_sp), quelli preceduti da attività metastabile!

Questo ci ha permesso di fare diverse osservazioni cruciali:

- Il nostro metodo è riuscito a “scovare” e separare i due percorsi di pitting stabile, anche quelli rari del Caso II che spesso vengono trascurati.

- Abbiamo confermato che gli eventi E_sp (Caso II) avvengono a livelli di corrente (attività) significativamente più alti rispetto agli eventi E_pit (Caso I). Questo ha senso: la superficie è già “danneggiata” dalla metastabilità.

- C’è una forte correlazione tra l’ultimo evento metastabile osservato prima della crescita stabile (che abbiamo chiamato “last E_m”) e il potenziale E_sp a cui questa crescita inizia.

- Abbiamo testato il metodo a diverse concentrazioni di cloruro (0.005 M, 0.01 M, 0.05 M NaCl) e ha funzionato bene in tutti i casi, dimostrando robustezza. Anzi, le metriche di classificazione (Accuracy, Precision, Recall, F1 Score) hanno mostrato un’ottima capacità di identificare correttamente gli eventi E_sp, anche se sono poco frequenti (alto Recall).

- Un’osservazione interessante: a concentrazioni di cloruro più alte (0.05 M), gli eventi E_sp tendevano a verificarsi a potenziali mediamente più bassi rispetto agli eventi E_pit. Questo suggerisce che più cloruro non solo aumenta l’attività metastabile, ma potrebbe anche rendere più facile la transizione verso la crescita stabile partendo da uno stato metastabile, e farlo a un potenziale inferiore! Al contrario, il potenziale E_pit sembrava meno influenzato dalla concentrazione di cloruro nel nostro range di studio.

Perché Tutto Questo è Importante? Oltre la Semplice E_pit

Ok, potreste dire, “Interessante, ma a cosa serve sapere che ci sono due modi in cui il pitting stabile può iniziare?”. Serve, eccome!

Pensate alla prevenzione e al monitoraggio della corrosione. Se sappiamo che un materiale, in certe condizioni, tende a seguire il percorso del Caso II (quello con metastabilità preliminare), potremmo aver bisogno di strategie diverse.

- Valutazione del rischio: Il potenziale E_sp può essere più basso di E_pit in certe condizioni (alta [Cl⁻]). Considerare solo E_pit potrebbe portarci a definire condizioni operative che crediamo sicure, ma che in realtà non lo sono perché permettono l’innesco tramite il percorso metastabile.

- Monitoraggio mirato: Riconoscere i segnali di attività metastabile diventa ancora più importante, perché potrebbero essere il preludio a una corrosione stabile più “facile” da innescare (Caso II).

- Strategie di mitigazione: Potremmo sviluppare trattamenti superficiali o inibitori specifici per contrastare la fase metastabile o per rendere più difficile la transizione da metastabile a stabile.

Insomma, non possiamo più accontentarci di un singolo valore di E_pit. Dobbiamo considerare la natura probabilistica e i diversi “sentieri” che la corrosione può intraprendere. Il nostro approccio basato su frattali e PCA ci offre uno strumento potente e automatizzato per farlo.

Uno Sguardo al Futuro: Dalla Macro alla Micro e Oltre

Questo studio è solo l’inizio. Abbiamo dimostrato che questo approccio funziona su dati macroscopici, ma la vera sfida è applicarlo su scale più piccole. Stiamo già lavorando per estendere questa analisi a dati ottenuti con tecniche di scansione elettrochimica locale (come la SECCM), che ci danno informazioni sulla corrosione punto per punto sulla superficie. Questi dataset sono enormi e molto più “rumorosi”, ma speriamo che l’analisi frattale ci aiuti a decifrare anche lì i meccanismi di inizio e crescita del pitting.

L’obiettivo finale? Costruire modelli predittivi sempre più accurati, capaci di tenere conto della complessità e della natura probabilistica della corrosione, magari riuscendo a identificare automaticamente quel fatidico “ultimo evento metastabile” prima della catastrofe. Vogliamo creare strumenti che possano essere usati in tempo reale per monitorare la salute dei materiali e prevenire guasti.

In conclusione, spero di avervi trasmesso un po’ dell’entusiasmo per come tecniche matematiche un po’ astruse, come i frattali e la PCA, possano aiutarci a svelare i segreti di un problema molto concreto come la corrosione dell’acciaio inox. Abbiamo aperto una nuova finestra su questo fenomeno, mostrando che ci sono percorsi nascosti da esplorare e che, con gli strumenti giusti, possiamo imparare a riconoscerli e, speriamo, a controllarli.

Fonte: Springer