Parkinson: Quando le ‘Autostrade’ dei Neuroni si Bloccano – Il Ruolo dell’Alfa-Sinucleina e Nuove Speranze Terapeutiche

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, e a tratti un po’ inquietante, nel mondo microscopico del nostro cervello, per parlare di una malattia che purtroppo conosciamo bene: il Parkinson. In particolare, ci tufferemo in una ricerca recentissima che getta nuova luce su come questa patologia riesca a “sabotare” il sistema di trasporto interno dei nostri neuroni. Pronti? Allacciate le cinture, perché stiamo per esplorare meccanismi cellulari complessi, ma cercherò di renderli il più chiari e appassionanti possibile!

Un Viaggio nel Cervello: Il Parkinson e i Suoi Misteri

Il Parkinson, come saprete, è una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente i neuroni dopaminergici, quelli che producono dopamina, nella regione del cervello chiamata substantia nigra. La sua caratteristica più nota è la presenza dei cosiddetti corpi di Lewy, degli aggregati proteici anomali. Al centro di questi aggregati c’è una proteina che ormai è diventata una vera e propria “celebrità” (in senso negativo) nella ricerca sul Parkinson: l’α-sinucleina (o alfa-sinucleina, che abbrevieremo con α-Syn* quando è in forma patologica).

L’accumulo di questa α-Syn* è considerato un fattore cruciale nello sviluppo della malattia. Pensate che questa proteina, quando si “ammala”, può innescare una serie di eventi a catastrofe all’interno dei neuroni: problemi ai mitocondri (le nostre centrali energetiche cellulari), disfunzioni alle sinapsi (i punti di contatto tra neuroni) e difetti nella “pulizia” cellulare. Tutto questo, alla fine, porta alla morte dei neuroni. Ma c’è un aspetto forse meno discusso, ma altrettanto vitale, che viene compromesso: il trasporto assonale.

Il Trasporto Assonale: L’Autostrada Vitale dei Neuroni

Immaginate i neuroni come delle città incredibilmente complesse, con un centro (il corpo cellulare) e delle lunghissime “autostrade” (gli assoni) che li collegano ad altre “città” o a specifici “quartieri” (le terminazioni sinaptiche). Su queste autostrade, c’è un traffico continuo di materiali essenziali: organelli, proteine, vescicole piene di neurotrasmettitori. Questo sistema di trasporto è fondamentale per la sopravvivenza e la funzione dei neuroni.

Esistono due direzioni principali di trasporto:

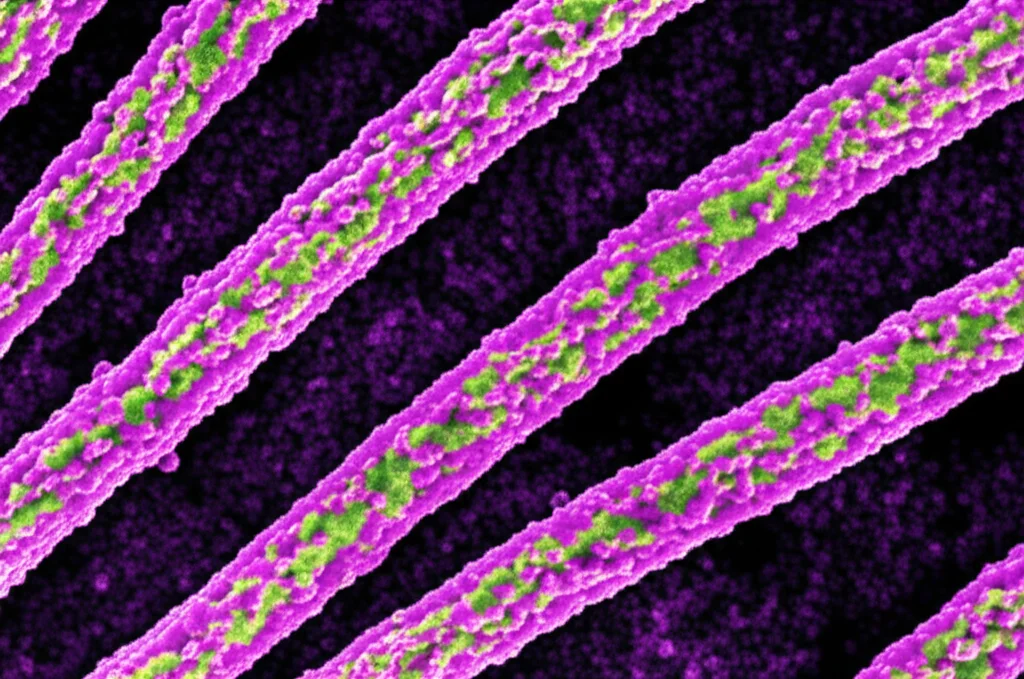

- Trasporto anterogrado: dal corpo cellulare verso la periferia, gestito principalmente da una famiglia di proteine motore chiamate chinesine. Queste “camminano” lungo i microtubuli (i binari dell’autostrada) trasportando il loro carico.

- Trasporto retrogrado: dalla periferia verso il corpo cellulare, operato soprattutto dalle dineine, che riportano indietro materiali da riciclare o segnali importanti.

È un po’ come un servizio di corrieri super efficiente. Se questo servizio si inceppa, la cellula va in tilt. E indovinate un po’? Molte malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer o la SLA, mostrano problemi proprio in questo sistema. Per il Parkinson, la questione è stata meno esplorata, ma le cose stanno cambiando.

Alfa-Sinucleina Patologica: Un Nemico Insidioso per le Autostrade Neuronali

Una cosa interessante è che i neuriti di Lewy (inclusioni di α-Syn* negli assoni) si formano spesso prima dei corpi di Lewy nel corpo cellulare e sono più diffusi. Questo suggerisce che i problemi potrebbero iniziare proprio lungo le “autostrade”. Studi recenti hanno mostrato che, nei neuroni colpiti da α-Syn*, la velocità e la mobilità di vari “carichi” (come endosomi, recettori TrkB, vescicole autofagiche e mitocondri) sono drasticamente ridotte. Ma attenzione, non è che l’α-Syn* formi dei blocchi stradali fisici! Il problema sembra essere più sottile.

I ricercatori hanno scoperto che i livelli di chinesina sono significativamente più bassi nei neuroni dopaminergici che contengono α-Syn*, e questo accade prima ancora che il neurone mostri segni evidenti di sofferenza. Per la dineina, invece, alterazioni nei suoi livelli sembrano comparire solo in stadi più avanzati della malattia. Questo ci dice che l’α-Syn* potrebbe regolare i livelli delle proteine motore, mandando in tilt il trasporto.

Un dettaglio cruciale emerso dalla ricerca è il ruolo dell’asparagina endopeptidasi (AEP), un enzima che si attiva parecchio nel cervello dei malati di Parkinson. Questo enzima “taglia” l’α-sinucleina in un punto specifico (il residuo N103), generando un frammento chiamato α-SynN103. Fa una cosa simile anche con la proteina tau (un’altra protagonista delle malattie neurodegenerative), producendo tauN368. Questi frammenti sono più “cattivi” delle proteine intere: si aggregano più facilmente e sono più tossici. Addirittura, possono formare dei complessi chiamati fibrille preformate (PFFs), che sono stati trovati in quantità elevate nel cervello dei pazienti.

Nello studio che sto per raccontarvi, i ricercatori hanno iniettato proprio queste PFFs (composte da α-SynN103 e tauN368) nel cervello di ratti. Dopo due mesi, hanno valutato il comportamento degli animali e analizzato cosa fosse successo a livello molecolare, concentrandosi sul trasporto assonale.

Cosa Succede ai Ratti “Parkinsoniani”?

Come previsto, i ratti trattati con le PFFs hanno mostrato chiari segni di disturbi motori: perdita di coordinazione, più scivoloni nel test della trave di equilibrio, minor uso di una zampa nel test del cilindro e ridotta esplorazione in campo aperto. Insomma, un quadro che ricorda molto da vicino il Parkinson umano. A livello cerebrale, si è osservata un’aumentata aggregazione di α-Syn* (in particolare la sua forma fosforilata pS129, un altro marcatore di patologia) e la degenerazione dei neuroni dopaminergici, con perdita della tirosina idrossilasi (TH), l’enzima chiave per produrre dopamina.

Trasporto Anterogrado in Crisi: La Chinesina Soffre

Andando a vedere più da vicino, cosa è successo al trasporto anterogrado, quello gestito dalla chinesina? Analisi Western blot hanno rivelato una diminuzione dei livelli di chinesina e di proteine mitocondriali nello striato (l’area dove arrivano le fibre dopaminergiche dalla substantia nigra) dei ratti trattati con PFFs. Questo suggerisce che meno “camioncini” (chinesine) erano disponibili per trasportare i “pacchi” (come i mitocondri) alle terminazioni nervose.

Per confermarlo, hanno usato neuroni corticali primari in coltura e, tramite un trucco genetico (sovraesprimendo Miro1-mCherry, una proteina che “etichetta” i mitocondri), hanno filmato il movimento dei mitocondri lungo gli assoni. Risultato? Nei neuroni trattati con PFFs, i mitocondri si muovevano molto più lentamente. Non solo c’erano meno chinesine, ma anche la loro capacità di legarsi al “carico” (i mitocondri, tramite proteine adattatrici come Miro1 e MTX1/2) era compromessa. Immaginate corrieri che non solo sono pochi, ma fanno anche fatica ad agganciare i pacchi al furgone!

Anche il Ritorno è un Problema: La Dineina e i Suoi Ostacoli

E il trasporto retrogrado, quello della dineina? Qui la storia si fa un po’ più complessa. Nello striato dei ratti PFFs, i livelli di dineina (specificamente della sua catena intermedia, DIC), di dinactina (un suo attivatore) e di snapina (un adattatore) erano aumentati. Potrebbe sembrare un controsenso, ma potrebbe essere un tentativo di compensazione fallito o un segno che il materiale non riesce a tornare indietro e si accumula.

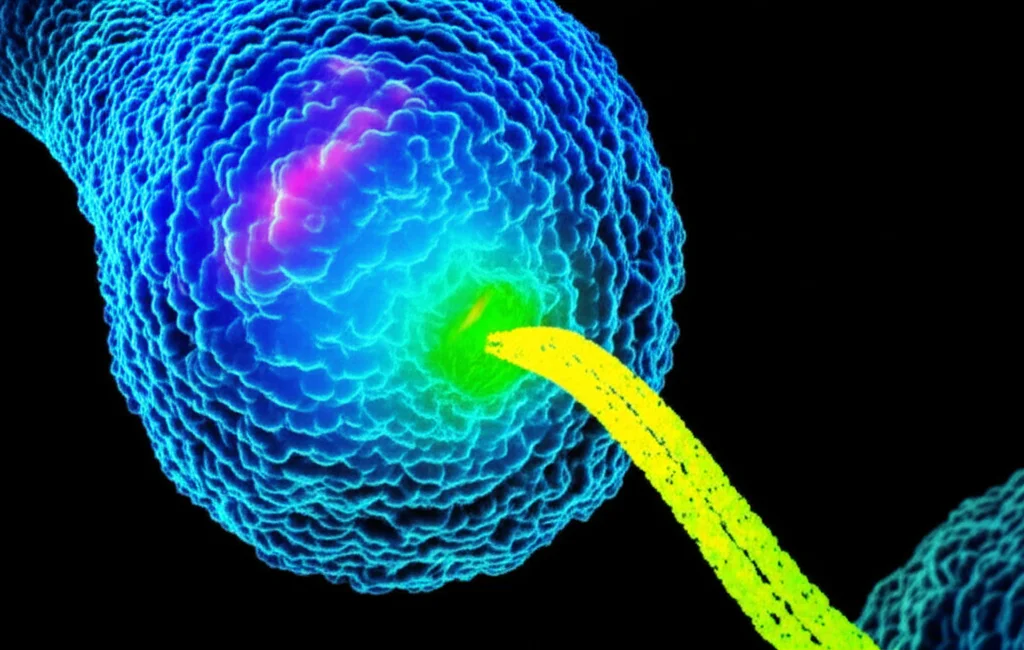

Un esempio chiave è il recettore TrkB. Questo recettore, quando lega il suo fattore di crescita BDNF sulla membrana della sinapsi, viene internalizzato e trasportato indietro al corpo cellulare per trasmettere segnali importanti. Nei ratti PFFs, c’era più TrkB nello striato e rimaneva più “bloccato” sulla membrana neuronale, suggerendo problemi di internalizzazione e trasporto. Anche altre molecole coinvolte in questo processo, come Rab7 e pErk (che viaggia insieme a TrkB), si accumulavano. Filmando il movimento di Erk marcata con GFP in neuroni vivi, si è visto che anche il suo trasporto retrogrado era rallentato.

La cosa interessante è che, nonostante l’aumento di alcune proteine del macchinario della dineina, la sua capacità di legarsi ai suoi adattatori (dinactina, snapina) e ai suoi carichi (TrkB, pErk1/2) era ridotta. È come se ci fossero più camion per il ritorno, ma non riuscissero a caricare la merce o a coordinarsi tra loro.

La Cascata di Segnalazione Impazzita: AMPK e p38 MAPK entrano in Scena

Ma qual è il meccanismo molecolare dietro a tutto questo scompiglio? Qui entrano in gioco due attori chiave: la AMPK (AMP-activated protein kinase) e la p38 MAPK (mitogen-activated protein kinase). Queste sono chinasi, enzimi che aggiungono gruppi fosfato ad altre proteine, modificandone l’attività. Sono coinvolte in un sacco di processi cellulari, inclusa la risposta allo stress.

I ricercatori hanno scoperto che nei ratti trattati con PFFs, c’era una riduzione dei livelli di una proteina chiamata PIKE (Phosphatidylinositol 3-kinase enhancer). La PIKE normalmente tiene a bada l’AMPK. Quindi, meno PIKE significa più AMPK attiva. E l’AMPK, a sua volta, può attivare la p38 MAPK. Infatti, i livelli di AMPK fosforilata (attiva) e di p38 MAPK fosforilata (attiva) erano significativamente aumentati sia nello striato che nella substantia nigra dei ratti PFFs.

E cosa c’entrano queste chinasi con il trasporto? Esperimenti di co-immunoprecipitazione (una tecnica per vedere quali proteine legano tra loro) hanno mostrato che le PFFs aumentavano il legame di AMPK e p38 MAPK sia alla chinesina (KLC1) che alla dineina (DIC) nei neuroni. Questo suggerisce che l’iperattivazione di queste vie di segnalazione, innescata dall’α-Syn* patologica tramite la riduzione di PIKE, va a “disturbare” direttamente le proteine motore del trasporto assonale.

Interruttori Terapeutici: Inibire AMPK e p38 MAPK per Salvare il Trasporto

Se il problema è l’eccessiva attivazione di AMPK e p38 MAPK, la logica conseguenza è: proviamo a inibirle! Ed è esattamente quello che hanno fatto i ricercatori, usando due farmaci:

- Compound C (C.C): un inibitore dell’AMPK.

- SB203580: un inibitore della p38 MAPK.

Quando hanno trattato i ratti PFFs con Compound C, hanno osservato notevoli miglioramenti. L’inibitore ha aumentato i livelli di chinesina e delle proteine mitocondriali, ha migliorato il trasporto anterogrado dei mitocondri e anche il trasporto retrogrado di Erk1/2. Inoltre, ha favorito il legame della chinesina e della dineina ai rispettivi carichi. Non solo: il Compound C ha anche aumentato i livelli di dopamina e dei suoi metaboliti, e ha potenziato segnali neuroprotettivi come l’attivazione di CREB e l’espressione di BDNF. Insomma, un vero toccasana!

E l’inibitore della p38 MAPK, SB203580? Anche questo ha dato risultati positivi, sebbene con qualche differenza. Ha aumentato i livelli di chinesina e proteine mitocondriali e ha parzialmente ripristinato il trasporto anterogrado dei mitocondri. Sembra agire principalmente migliorando il legame tra chinesina e il suo carico, riducendo l’interferenza della p38 MAPK fosforilata. È interessante notare che SB203580 non ha avuto un impatto significativo sul trasporto retrogrado. Questo farmaco ha anche parzialmente ripristinato il numero di vescicole sinaptiche e i livelli di TH e DAT (il trasportatore della dopamina), suggerendo un miglioramento della funzione sinaptica e della sintesi di dopamina, probabilmente grazie al migliorato apporto di mitocondri (e quindi di energia) alle sinapsi.

Cosa Significa Tutto Questo per Noi? Prospettive Future

Quindi, cosa ci portiamo a casa da questo studio intricato ma affascinante? Beh, prima di tutto, abbiamo una conferma più solida che l’α-sinucleina patologica, specialmente sotto forma di PFFs derivanti dai frammenti α-SynN103 e tauN368, è una vera e propria sabotatrice del trasporto assonale, sia quello che va avanti (anterogrado) che quello che torna indietro (retrogrado). E lo fa, almeno in parte, scatenando la via di segnalazione PIKE/AMPK/p38 MAPK.

La cosa più entusiasmante è che intervenire su questa via, inibendo AMPK o p38 MAPK, sembra poter riparare, almeno in parte, i danni al trasporto e proteggere i neuroni dopaminergici nei modelli animali di Parkinson. Questo apre nuove, promettenti strade per lo sviluppo di terapie mirate, specialmente per le fasi precoci della malattia, quando forse si può ancora intervenire prima che il danno diventi troppo esteso.

Certo, siamo ancora nel campo della ricerca preclinica. Il farmaco SB203580, per esempio, ha avuto una storia un po’ travagliata negli studi clinici per altre indicazioni, a causa di effetti collaterali o scarsa efficacia. Ma la comprensione di questi meccanismi è fondamentale. Identificare i “nodi” cruciali come AMPK e p38 MAPK ci dà dei bersagli su cui puntare per sviluppare farmaci magari più specifici e sicuri.

Io trovo incredibile come, pezzetto dopo pezzetto, stiamo svelando i segreti di malattie così complesse. Ogni studio come questo aggiunge un tassello importante al puzzle, avvicinandoci, speriamo, a soluzioni concrete per chi soffre. È un lavoro lungo e paziente, ma la scienza non si ferma, e la speranza, quella, deve rimanere sempre accesa!

Alla prossima scoperta!

Fonte: Springer