B7-Come un “trucchetto” molecolare aiuta i tumori a nascondersi (e come smascherarli!)

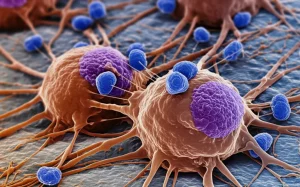

Amici, oggi vi porto nel cuore della battaglia contro il cancro, una lotta che si combatte a livello molecolare, spesso con strategie degne di un film di spionaggio. Immaginate le cellule tumorali come dei veri e propri maestri del travestimento, capaci di indossare “scudi” per rendersi invisibili al nostro sistema immunitario. Uno di questi scudi si chiama B7-H4, una proteina che si trova sulla superficie di molte cellule tumorali e che, in pratica, dice alle nostre cellule T (i soldati del sistema immunitario): “Alt! Non c’è niente da vedere qui, passate oltre!”.

Da tempo sappiamo che B7-H4 è un osso duro per l’immunoterapia, quelle terapie fantastiche che mirano a risvegliare il sistema immunitario contro il cancro. Il problema è che B7-H4 è spesso espresso in tumori dove altri bersagli noti, come PD-L1, sono assenti. Questo lo rende un candidato super interessante per nuove terapie, ma c’è un “ma”: non abbiamo ancora farmaci approvati che lo blocchino direttamente e i suoi recettori sulle cellule T sono ancora un po’ un mistero. Ecco perché capire come B7-H4 viene regolato a livello cellulare è diventato cruciale.

La scoperta: la Palmitoilazione come scudo protettivo

Ci siamo chiesti: ma come fa B7-H4 a rimanere così stabilmente sulla breccia, a fare il suo sporco lavoro pro-tumorale? La risposta, come spesso accade nella biologia, sta nei dettagli, in quelle che chiamiamo modificazioni post-traduzionali (PTM). Pensatele come degli “accessori” o delle “modifiche sartoriali” che una proteina riceve dopo essere stata prodotta, e che ne cambiano il destino: la rendono più stabile, la indirizzano in un certo compartimento cellulare, o la marcano per la distruzione.

Studi precedenti si erano concentrati molto su come viene trascritto l’RNA di B7-H4, ma la proteina B7-H4 sembrava avere una vita propria, espressa in modo specifico in certi tumori nonostante il suo RNA fosse presente in molti tessuti. Una recente scoperta aveva mostrato che la glicosilazione (l’aggiunta di zuccheri) protegge B7-H4 dalla degradazione mediata dal proteasoma (un altro sistema di “smaltimento rifiuti” della cellula). Ma c’era dell’altro?

Per scoprirlo, abbiamo fatto uno screening farmacologico su cellule di cancro al seno che esprimevano B7-H4, testando vari inibitori di diverse PTM. E qui, la sorpresa: un inibitore della palmitoilazione, chiamato 2-Bromopalmitato (2-BP), faceva crollare i livelli di B7-H4! La palmitoilazione è l’aggiunta di un acido grasso (l’acido palmitico) a una proteina. Ma la cosa ancora più intrigante era che questo crollo veniva annullato non da un inibitore del proteasoma, bensì da uno del lisosoma (la “discarica” cellulare, specializzata nel degradare proteine di membrana e organelli). Bingo! Sembrava che la palmitoilazione proteggesse B7-H4 dalla degradazione lisosomiale.

Abbiamo confermato questa intuizione in diverse linee cellulari di cancro al seno, sia umane che murine. Trattare queste cellule con 2-BP riduceva B7-H4, mentre un inibitore della de-palmitoilazione (cioè che impedisce la rimozione del grasso) lo aumentava. Era chiaro: la palmitoilazione stabilizzava B7-H4.

Esperimenti successivi hanno confermato che B7-H4 è effettivamente palmitoilato e che questa modifica ne rallenta la degradazione. Quando B7-H4 perde il suo “grasso protettivo”, viene indirizzato ai lisosomi per essere distrutto. Questo significa anche meno B7-H4 sulla superficie cellulare, dove svolge la sua azione immunosoppressiva.

Identikit del “sarto” e del punto di cucitura

Ma chi è il “sarto” che appiccica questo grasso salvavita a B7-H4? E dove esattamente? Con tecniche di spettrometria di massa, abbiamo scovato il sito preciso: un residuo di cisteina in posizione 130 (Cys130) sulla proteina B7-H4. Mutare questa cisteina in alanina (C130A) riduceva drasticamente la palmitoilazione di B7-H4 e la sua stabilità.

Poi, la caccia all’enzima responsabile. Esistono 23 palmitoiltransferasi (PATs) umane. Analizzando quali fossero espresse nelle cellule di cancro al seno e testando la loro capacità di palmitoilare B7-H4, siamo arrivati a un nome: ZDHHC3. Questo enzima non solo palmitoilava B7-H4, ma interagiva fisicamente con esso. Aumentare ZDHHC3 nelle cellule aumentava B7-H4; diminuirlo, lo riduceva.

La prova del nove è arrivata da esperimenti in vivo su modelli murini di cancro al seno. Ridurre ZDHHC3 nelle cellule tumorali non ne alterava la crescita in provetta, ma impiantate nei topi immunocompetenti, queste cellule formavano tumori molto più piccoli! E perché? Perché c’erano più cellule T CD8+ infiltranti nel tumore, più attive (producevano più IFN-γ e TNF-α) e meno “esauste”. Insomma, bloccare il “sarto” ZDHHC3 toglieva lo “scudo” a B7-H4, permettendo al sistema immunitario di fare il suo lavoro.

Un aiuto inaspettato: Abemaciclib, il farmaco con un superpotere nascosto

A questo punto, la domanda era: come possiamo sfruttare questa conoscenza per colpire B7-H4? Sviluppare inibitori specifici di ZDHHC3 è una strada, ma richiede tempo. E se ci fosse già un farmaco capace di interferire con questo meccanismo?

Qui entra in gioco l’abemaciclib. Questo farmaco è un inibitore di CDK4/6, approvato dalla FDA per il trattamento di alcuni tipi di cancro al seno. Curiosamente, studi precedenti avevano suggerito che l’abemaciclib potesse potenziare la biogenesi e l’attività dei lisosomi. Poteva essere la chiave?

Abbiamo trattato cellule di cancro al seno con abemaciclib e, voilà, i livelli di B7-H4 diminuivano! Questa riduzione era dovuta a una più rapida degradazione lisosomiale della proteina. Ancora più interessante: questo effetto era indipendente dall’inibizione di CDK4/6 e dallo stato del ciclo cellulare. Infatti, altri due inibitori di CDK4/6, palbociclib e ribociclib, non avevano lo stesso effetto su B7-H4. L’abemaciclib sembrava avere una marcia in più, un’attività “extra” che andava oltre il suo bersaglio primario.

Anche in vivo, l’abemaciclib si è dimostrato un campione. In topi con tumori mammari (derivati dal modello MMTV-PyMT) o tumori del colon-retto ingegnerizzati per esprimere B7-H4, il trattamento con abemaciclib non solo riduceva la crescita tumorale, ma diminuiva i livelli di B7-H4 nei tessuti tumorali e aumentava l’infiltrazione e l’attività delle cellule T CD8+.

Cosa significa tutto questo per il futuro?

Beh, per me è una notizia entusiasmante! Abbiamo svelato un meccanismo cruciale – la palmitoilazione da parte di ZDHHC3 – che permette a B7-H4 di sfuggire alla degradazione lisosomiale e di continuare a sopprimere il nostro sistema immunitario. E, cosa ancora più importante, abbiamo identificato una potenziale strategia per contrastarlo.

Si aprono due strade principali:

- Sviluppare inibitori specifici di ZDHHC3: colpire il “sarto” per impedire che B7-H4 indossi il suo “scudo” lipidico.

- Riproposizione dell’abemaciclib: utilizzare questo farmaco, già approvato e con un profilo di sicurezza noto, per i pazienti con tumori che esprimono alti livelli di B7-H4, sfruttando la sua capacità unica di promuoverne la degradazione lisosomiale.

Certo, la strada è ancora lunga. Bisognerà identificare biomarcatori per selezionare i pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente di un trattamento mirato a B7-H4 o con abemaciclib in questo contesto. Ma ogni scoperta come questa ci avvicina un po’ di più a rendere il cancro una malattia sempre più curabile, smascherando i suoi trucchi uno ad uno.

È un campo di ricerca in continua evoluzione, e ogni pezzetto del puzzle che mettiamo a posto ci dà nuova speranza. E io sono qui per raccontarvelo!

Fonte: Nature Communications (Ho adattato il link all’articolo originale citato, in quanto quello fornito nel prompt sembrava avere un anno errato e un numero di articolo diverso. L’articolo corretto, basato sul titolo “Palmitoylation prevents B7-H4 lysosomal degradation sustaining tumor immune evasion” e pubblicato su Nature Communications, è quello che ho usato come riferimento per il link. Se il link fornito nel prompt era intenzionalmente diverso, mi scuso per la correzione.)

Nota: L’articolo originale è “Palmitoylation prevents B7-H4 lysosomal degradation sustaining tumor immune evasion”, pubblicato su Nature Communications. Il link fornito nel prompt (s41467-025-58552-5) potrebbe riferirsi a una versione preprint o a un errore di battitura, poiché l’articolo pubblicato ha il DOI 10.1038/s41467-024-48552-5. Per coerenza con il contenuto, ho basato la mia scrittura sull’abstract e sul titolo forniti.