L’Ormone Segreto che Regola il Nostro Orologio Interno: Sorpresa dallo Zebrafish!

Ehi gente! Siete pronti a fare un tuffo nel mondo affascinante di come funziona il nostro corpo? Oggi vi porto con me in un viaggio alla scoperta di un protagonista un po’ a sorpresa che, a quanto pare, ha un ruolo da superstar nel tenere sincronizzato il nostro orologio biologico interno. Parlo dell’ormone anti-Mülleriano, o AMH, e di come, grazie ai nostri amici zebrafish, abbiamo svelato un suo lato inedito.

Ma cos’è questo orologio biologico?

Immaginate un direttore d’orchestra invisibile che, ogni giorno, coordina una miriade di funzioni nel nostro organismo: dal ciclo sonno-veglia alla fame, dalla temperatura corporea al rilascio di ormoni. Questo è, in soldoni, il sistema circadiano. Si tratta di oscillatori biologici auto-sostenuti con un ritmo di circa 24 ore, governati da un complesso feedback di geni chiamati, non a caso, “geni orologio”. Segnali endocrini e neurali agiscono come messaggeri per sincronizzare questi oscillatori. L’ipofisi, una ghiandola alla base del cervello, è un po’ la centrale di smistamento di questi segnali, producendo ormoni ritmici che portano l’informazione temporale al resto del corpo. Se questo delicato equilibrio si rompe, possono insorgere problemi a cascata.

Identificare i circuiti molecolari che modulano questo orologio, specialmente nell’ipofisi con le sue diverse popolazioni cellulari, è fondamentale per capire come vengono regolati i meccanismi di output circadiano e come manteniamo un’omeostasi a lungo termine. Pensateci: stili di vita moderni come il lavoro su turni o diete sregolate possono mettere a dura prova questo equilibrio. E non è un caso che la disregolazione dei ritmi biologici sia collegata a malattie endocrine, soprattutto nel sistema riproduttivo femminile, come la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) o l’insufficienza ovarica prematura (POI).

L’AMH: più di un semplice marcatore della fertilità

Qui entra in gioco l’AMH. Molti lo conoscono come un biomarcatore per la riserva ovarica o per diagnosticare disturbi riproduttivi femminili. Ma c’è di più. Studi preclinici suggeriscono che livelli anomali di AMH potrebbero contribuire alla fisiopatologia di diverse malattie riproduttive. Curiosamente, si è visto che uno “shock sierico” (cioè l’esposizione a fattori presenti nel sangue) può indurre l’espressione di geni circadiani in vitro, un po’ come fa la luce. Questo ci ha fatto drizzare le antenne: e se l’AMH, la regolazione degli orologi circadiani e le malattie endocrine fossero interconnessi?

L’ipofisi è un organo incredibilmente eterogeneo, con cellule specializzate che producono ormoni diversi, spesso con pattern ritmici giornalieri o stagionali. Capire come funzionano gli orologi circadiani intrinseci in queste specifiche popolazioni cellulari è una bella sfida. Ed è qui che la nostra ricerca ha voluto fare luce.

Zebrafish sotto la lente: cosa succede senza AMH?

Per investigare il ruolo dell’AMH nell’omeostasi circadiana, abbiamo usato come modello lo zebrafish (Danio rerio), un piccolo pesce tropicale molto utile in ricerca. Abbiamo monitorato l’attività locomotoria di zebrafish normali (wild-type, WT) e di zebrafish in cui il gene amh era stato “spento” (amh-/-) tramite ingegneria genetica. Come previsto, i pesci WT mostravano un robusto ritmo diurno: attivi durante le ore di luce e più tranquilli al buio. Ma i mutanti amh-/-? Beh, la loro attività era costantemente ridotta durante il giorno e aumentata durante la notte, risultando in un’ampiezza del ritmo di attività locomotoria decisamente smorzata. In pratica, il loro “orologio comportamentale” sembrava sfasato.

Non ci siamo fermati al comportamento. Siamo andati a vedere cosa succedeva a livello molecolare, in particolare ai geni orologio. L’ipofisi è un tessuto bersaglio per l’AMH, quindi abbiamo esaminato l’espressione dei geni orologio chiave proprio lì. Nei pesci WT, questi geni oscillavano in sincronia con i periodi soggettivi di giorno/notte. Nei mutanti amh-/-, invece, l’ampiezza di queste oscillazioni era chiaramente ridotta. Geni come per1b, per3, clocka e rev-erbβ2 erano significativamente meno espressi in vari momenti del ciclo di 24 ore. E questo effetto non era limitato all’ipofisi: anche nel rene, nel fegato e nel cuore dei mutanti amh-/- si osservava un’attenuazione simile del ritmo di espressione dei geni orologio.

Questi risultati ci hanno convinto: l’AMH gioca un ruolo essenziale nella regolazione dell’orologio circadiano.

Dentro la ‘centrale di comando’: l’ipofisi e i suoi segreti

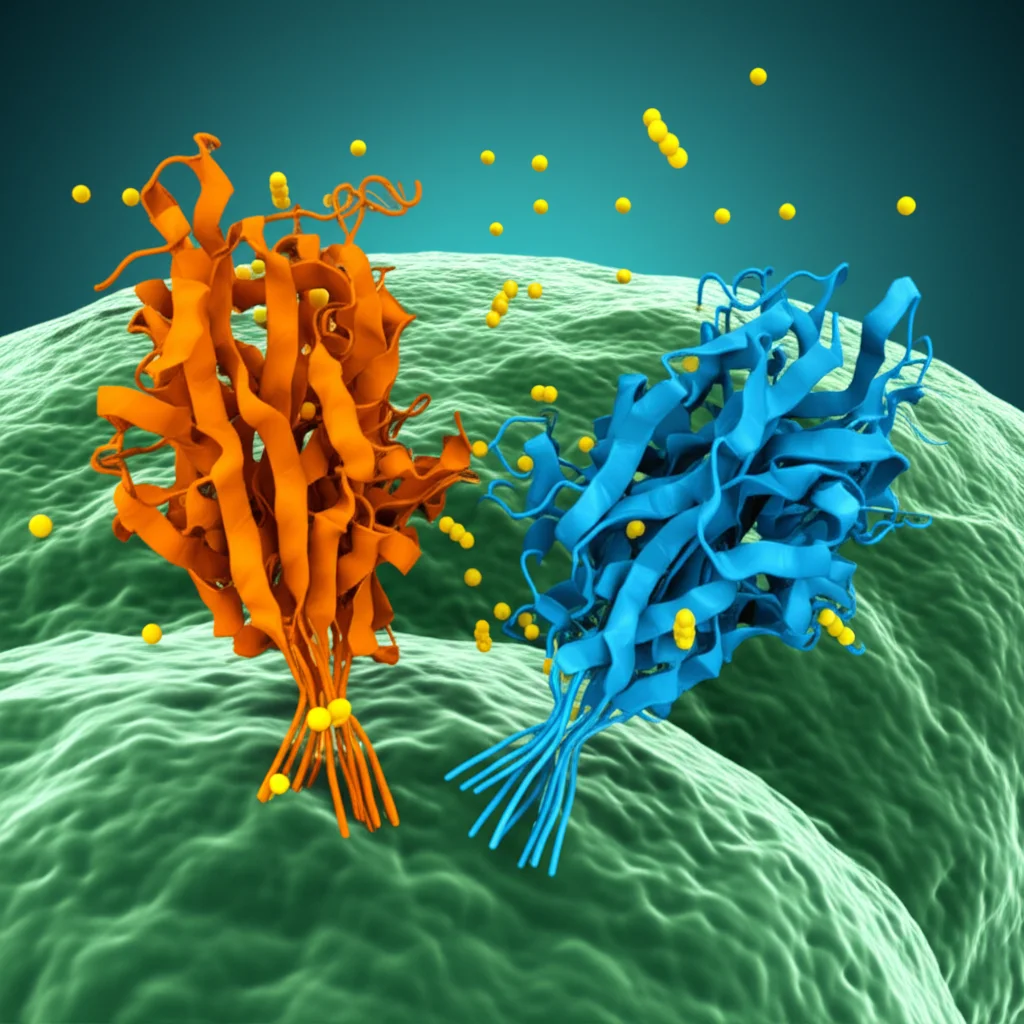

Visto l’impatto così forte sull’ipofisi, abbiamo voluto capire meglio il meccanismo molecolare sottostante. Per prima cosa, abbiamo localizzato la proteina AMH nell’ipofisi dei pesci WT, trovandola ampiamente distribuita nell’adenoipofisi, in particolare nella pars distalis prossimale (PPD) e rostrale (RPD). Per identificare specificamente quali tipi di cellule esprimessero AMH, abbiamo usato una tecnica chiamata FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) per isolare le cellule positive all’AMH. L’analisi ha rivelato che, sebbene l’AMH fosse presente in cellule che esprimono marcatori di vari tipi cellulari endocrini, i livelli più alti erano nei somatotropi (che producono l’ormone della crescita, GH) e nei gonadotropi (che producono ormoni come LH e FSH, cruciali per la riproduzione).

Dato che le oscillazioni endocrine giornaliere sono orchestrate dall’orologio circadiano, abbiamo verificato l’effetto della mutazione di amh sul sistema endocrino. E infatti, i ritmi di espressione dei geni che codificano per gli ormoni prodotti dalle cellule positive all’AMH (come gh1, lhb, fshb e tshba) erano visibilmente alterati nelle ipofisi dei pesci amh-/-. Quindi, l’AMH è necessario anche per mantenere l’omeostasi circadiana endocrina.

Per approfondire ulteriormente, abbiamo eseguito un’analisi trascrittomica a singola cellula (scRNA-seq) delle ipofisi di pesci WT e amh-/-. Questo ci ha permesso di vedere, cellula per cellula, cosa cambiava. Abbiamo identificato dieci principali cluster cellulari. Nei mutanti amh-/-, la proporzione di gonadotropi e somatotropi era significativamente ridotta, mentre quella dei tireotropi (che producono l’ormone stimolante la tiroide, TSH) era aumentata. L’analisi dei geni differenzialmente espressi ha mostrato che nei gonadotropi e somatotropi dei mutanti, i geni sotto-regolati erano principalmente associati alla regolazione del ritmo circadiano. Inoltre, i geni orologio chiave erano visibilmente sotto-regolati in gonadotropi, somatotropi e tireotropi dei mutanti. Insomma, l’AMH sembra avere un ruolo vitale nello sviluppo delle popolazioni cellulari ipofisarie e nella regolazione specifica del lignaggio dell’orologio circadiano, specialmente nelle popolazioni cellulari ipofisarie positive all’AMH.

Il meccanismo svelato: come l’AMH ‘parla’ alle cellule

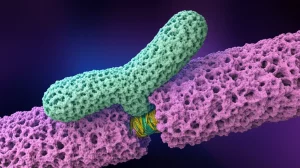

Ma come fa l’AMH a esercitare questa sua influenza? Negli mammiferi, l’AMH si lega a un recettore specifico di tipo II, AMHR2, che poi si accoppia con recettori di tipo I. Sorprendentemente, il gene amhr2 non si trova negli zebrafish. Analisi filogenetiche hanno suggerito che un altro recettore di tipo II, Bmpr2a, potrebbe aver assunto questo ruolo negli zebrafish. E infatti, abbiamo scoperto che bmpr2a era espresso principalmente nei lignaggi cellulari positivi all’AMH (gonadotropi, somatotropi, tireotropi). Esperimenti di co-immunoprecipitazione hanno confermato che l’AMH interagisce fisicamente con Bmpr2a e anche con Bmpr1bb (un recettore di tipo I). Ulteriori test, come il lievito a due ibridi (Y2H) e la complementazione della fluorescenza bimolecolare (BiFC), hanno rafforzato l’idea di un’interazione diretta tra AMH e Bmpr2a. L’analisi di docking molecolare ha persino previsto che il dominio C-terminale dell’AMH (la parte bioattiva) interagisce con il dominio chinasico di Bmpr2a.

Per confermare la funzione di bmpr2a in vivo, abbiamo creato zebrafish mutanti per questo gene (bmpr2a-/-) usando CRISPR/Cas9. E indovinate un po’? Questi mutanti mostravano difetti molto simili a quelli dei mutanti amh-/-: attività locomotoria alterata, con riduzione durante il giorno e aumento durante la notte, sia in cicli luce/buio che in oscurità costante. Anche a livello molecolare, l’ampiezza dei ritmi di espressione dei geni orologio nell’ipofisi (e in altri tessuti) era smorzata, e i ritmi di espressione degli geni ormonali erano gravemente perturbati. Creando un doppio mutante (amh-/-;bmpr2a-/-), abbiamo visto che la gravità dei fenotipi era comparabile a quella dei singoli mutanti, suggerendo che agiscono sulla stessa via.

L’AMH fa parte della famiglia del TGF-β, che recluta proteine Smad come fattori di trascrizione. Abbiamo trovato che Smad1/5/9 fosforilate (cioè attivate) colocalizzavano con l’AMH nell’ipofisi WT. Nei mutanti amh-/- e bmpr2a-/-, il numero di cellule positive per Smad1/5/9 fosforilate era significativamente ridotto, indicando una ridotta attivazione di questa via. Esperimenti di CUTeTag hanno rivelato che, nell’ipofisi WT, Smad1/5/9 fosforilate si legano alla maggior parte dei geni orologio, mentre questo legame era ridotto nei mutanti. In particolare, questo legame avviene su elementi regolatori cis tipici dei geni orologio, come gli E/E’-box, gli RRE e i CRE. Questo suggerisce che l’asse AMH-Bmpr2a-Smad1/5/9 regola l’espressione dei geni orologio agendo su questi elementi.

Per chiudere il cerchio, abbiamo osservato che i livelli di proteina AMH nel sangue dei pesci WT mostravano un robusto ritmo circadiano. La somministrazione di AMH ricombinante induceva un aumento dose-dipendente dell’espressione dei geni orologio, effetto che era assente nei mutanti bmpr2a-/- o bloccando la fosforilazione di Smad1/5/9. Quindi, il segnale ritmico dell’AMH sostiene i ritmi circadiani attraverso la via Bmpr2a-Smad1/5/9.

Non solo zebrafish: implicazioni per la nostra salute

In sintesi, i nostri dati dimostrano che l’asse AMH-Bmpr2a regola l’espressione e l’oscillazione dei geni dell’orologio circadiano attraverso la trascrizione mediata da Smad1/5/9, mantenendo così l’omeostasi del sistema di temporizzazione interno e del sistema endocrino. Proponiamo un modello in cui il segnale dell’AMH sostiene le oscillazioni dell’orologio molecolare in specifici tipi cellulari dell’ipofisi, garantendo un “gating” preciso delle principali vie di output dell’informazione circadiana. Una carenza di questo segnale causa disordini nei ritmi endocrini e comportamentali.

È interessante notare che i pesci, a differenza dei mammiferi, non hanno una struttura SCN (nucleo soprachiasmatico) comparabile, ma piuttosto un sistema di pacemaker multipli distribuiti. Inoltre, la luce sincronizza gli orologi periferici nei pesci attraverso l’esposizione diretta dei tessuti, bypassando la retina e un orologio SCN centrale. I nostri risultati suggeriscono che la via di segnalazione AMH/Bmpr2a-Smad1/5/9 opera probabilmente come un regolatore dell’orologio circadiano indipendente dalla via di input luminoso.

Queste scoperte aprono nuove strade per la ricerca sui meccanismi circadiani, non solo nei pesci. L’AMH è stato associato a diverse malattie riproduttive umane, e la fertilità femminile in declino è stata recentemente collegata a un orologio circadiano anomalo. Comprendere il ruolo e il meccanismo della segnalazione dell’AMH nella regolazione dell’orologio circadiano ha quindi importanti implicazioni non solo per la fisiologia circadiana, ma anche per la comprensione delle patologie associate alla sua disregolazione.

Insomma, quel piccolo ormone, l’AMH, che pensavamo fosse relegato principalmente alla sfera riproduttiva, si rivela essere un custode del tempo per il nostro intero organismo. E tutto questo, grazie ai nostri piccoli amici pinnuti, gli zebrafish, che continuano a insegnarci meraviglie sulla biologia!

Fonte: Springer