Il Fungo Spione: Come l’Oidio Inganna le Piante Manipolando l’Etilene!

Ehilà, appassionati di misteri della natura! Oggi voglio raccontarvi una storia incredibile, una vera e propria spy-story che si svolge ogni giorno nei nostri giardini e campi coltivati. Protagonisti? Da una parte, le nostre amate piante, dall’altra, un fungo tanto comune quanto astuto: l’oidio, o mal bianco, quella patina polverosa che a volte vediamo sulle foglie. Ma non fatevi ingannare dal suo aspetto innocuo: questo fungo è un maestro dell’inganno!

L’Oidio: Un Nemico Silenzioso ma Devastante

Avete presente quelle fastidiose macchie bianche che compaiono su rose, viti, zucche e persino querce? Ecco, quello è l’oidio. Questi funghi, appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, sono dei veri e propri parassiti obbligati. Cosa significa? Che per vivere e completare il loro ciclo vitale, hanno bisogno di tessuti vegetali vivi. Non possono crescere su un terreno di coltura artificiale, il che, tra l’altro, rende il loro studio un po’ più complicato.

Quando le spore dell’oidio, chiamate conidi, si posano sulla superficie di una foglia, germinano e penetrano nei tessuti formando strutture specializzate dette austori. Immaginateli come delle minuscole cannucce con cui il fungo succhia nutrienti dalla pianta e, contemporaneamente, scambia molecole con essa. Un vero e proprio cavallo di Troia! Le conseguenze? Malattie che colpiscono migliaia di specie vegetali, causando ingenti perdite economiche. Pensate all’albero della gomma (Hevea brasiliensis), la principale fonte di gomma naturale: anche lui è sotto attacco da parte di una specie di oidio, l’Erysiphe quercicola.

Le Armi Segrete dei Funghi: Gli Effettori

Ma come fanno questi funghi a sopraffare le difese delle piante? Qui entrano in gioco delle proteine speciali chiamate effettori. Molti fitopatogeni, inclusi gli oidi, secernono queste proteine per manipolare il sistema immunitario della pianta ospite e facilitare così il parassitismo. Grazie a tecniche sofisticate come il sequenziamento del genoma e l’analisi proteomica su larga scala, siamo riusciti a identificare centinaia di questi “candidati effettori secreti” (CSEP) negli oidi che attaccano orzo e grano. L’Erysiphe quercicola, il nostro fungo dell’albero della gomma, ne codifica un po’ meno, circa 133, probabilmente a causa di un tasso evolutivo più lento della resistenza nella sua pianta ospite.

L’Etilene: Un Segnale d’Allarme per le Piante

Le piante, ovviamente, non stanno a guardare. Hanno un sistema immunitario complesso, regolato da vari ormoni vegetali, o fitormoni, come l’acido salicilico, l’etilene e l’acido jasmonico. L’etilene, in particolare, è un po’ come una sirena d’allarme: quando la pianta è sotto attacco, la sua produzione aumenta, attivando una serie di risposte di difesa.

La biosintesi dell’etilene nelle piante è un processo affascinante. Inizia con la conversione di L-metionina e ATP in S-adenosil-L-metionina (SAM), una reazione catalizzata dall’enzima S-adenosil-L-metionina sintetasi (SAMS). Poi, il SAM viene convertito in acido 1-amminociclopropano-1-carbossilico (ACC) dall’enzima ACC sintasi (ACS), e infine l’ACC viene trasformato in etilene dalle ACC ossidasi. Più attivi sono questi enzimi, più etilene viene prodotto. E più etilene c’è, più si attivano i fattori di trascrizione che scatenano le risposte allo stress, inclusa l’attivazione immunitaria.

Fino a poco tempo fa, però, non sapevamo bene come gli effettori dell’oidio riuscissero a manipolare proprio la segnalazione dell’etilene. Ed è qui che la nostra storia si fa davvero interessante!

La Scoperta di Eae1: L’Effettore che Disarma l’Etilene

Abbiamo scoperto un effettore dell’Erysiphe quercicola, che abbiamo chiamato Eae1 (Ethylene-associated effector 1), che gioca un ruolo chiave nel ridurre i livelli di etilene nell’albero della gomma, attenuando così la risposta immunitaria della pianta e promuovendo l’infezione fungina. Pensate un po’, questo Eae1 ha persino degli omologhi, cioè delle proteine simili, in altri funghi dell’oidio!

Come abbiamo capito che l’etilene è importante per la resistenza dell’albero della gomma all’oidio? Semplice: abbiamo trattato le foglie con soluzioni di ethephon, una sostanza che rilascia lentamente etilene. Risultato? L’infezione da E. quercicola si è ridotta significativamente! Allo stesso modo, trattando le foglie con ACC, il precursore diretto dell’etilene, la resistenza della pianta è aumentata. Al contrario, usando un inibitore della biosintesi dell’etilene (AVG), le piante sono diventate più suscettibili all’infezione. Era chiaro: l’etilene aiuta la pianta a difendersi.

Abbiamo anche osservato che nelle foglie trattate con ethephon, l’accumulo di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e la deposizione di callosio, due classici segni distintivi della risposta immunitaria vegetale, erano significativamente indotti. Insomma, sia l’etilene applicato dall’esterno che quello prodotto internamente dalla pianta possono attivare la resistenza contro l’E. quercicola.

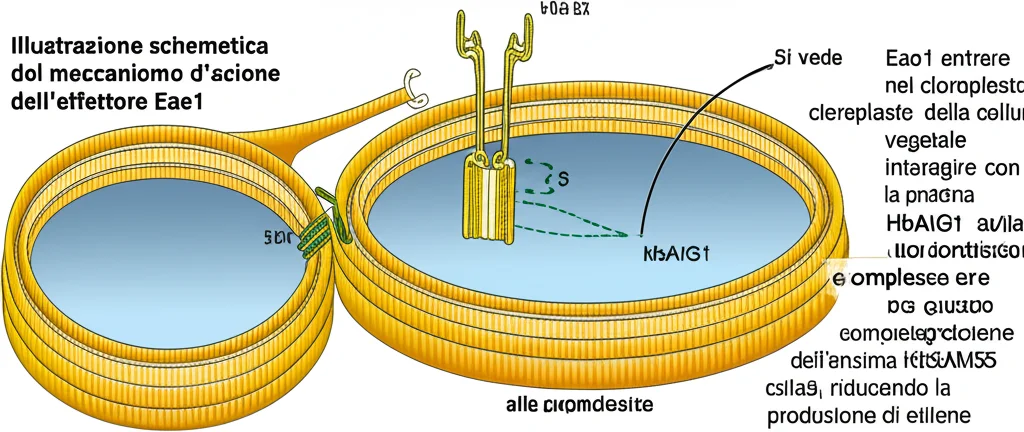

Il Meccanismo d’Azione di Eae1: Un Attacco al Cuore della Produzione di Etilene

Ma come fa Eae1 a ridurre l’etilene? Qui la faccenda si complica, ma è affascinante. Abbiamo scoperto che Eae1, una volta secreto dal fungo, viene traslocato nei cloroplasti della pianta. Sì, proprio gli organelli responsabili della fotosintesi! E cosa ci fa lì?

Eae1 interagisce con una proteina traslocatrice del cloroplasto, chiamata HbAIG1 (omologa a Toc159, una proteina della membrana esterna del cloroplasto). Questa interazione sembra essere cruciale. Ma il vero bersaglio di Eae1, con la “complicità” di HbAIG1, è un’altra proteina: la HbSAMS5, una delle S-adenosil-L-metionina sintetasi chiave nella via di biosintesi dell’etilene!

In pratica, Eae1, aiutato da HbAIG1, riesce a destabilizzare HbSAMS5. Non è che Eae1 agisca direttamente come una forbice molecolare (una proteasi) per tagliare HbSAMS5. Piuttosto, sembra che Eae1 renda HbSAMS5 più “riconoscibile” e vulnerabile ai sistemi di degradazione proteica già presenti nella pianta. Il risultato finale è una ridotta produzione di etilene, e quindi una minore capacità della pianta di difendersi. Un piano diabolico, non trovate?

Abbiamo confermato queste interazioni con una serie di esperimenti sofisticati:

- Test del doppio ibrido in lievito (Y2H)

- Complementazione bimolecolare della fluorescenza (BiFC), che ci ha mostrato l’interazione avvenire proprio nei cloroplasti

- Co-immunoprecipitazione (Co-IP)

- Analisi di pull-down

Curiosamente, l’interazione diretta tra Eae1 e HbSAMS5 è sembrata più debole o indiretta in alcuni test, mentre l’interazione tra HbAIG1 e HbSAMS5 è stata confermata con tutti gli approcci. Questo ci ha portato a ipotizzare che HbAIG1 agisca come una sorta di “ponte” o proteina impalcatura che connette Eae1 e HbSAMS5.

Le Prove del Mis-fatto: Silenziamento Genico e Altri Indizi

Per essere sicuri del ruolo di Eae1 e HbSAMS5, abbiamo usato delle tecniche di silenziamento genico. Ad esempio, silenziando il gene CSEP01552 (cioè Eae1) nel fungo, abbiamo osservato un aumento del contenuto di etilene nei siti infettati della pianta. E se trattavamo queste piante con AVG (l’inibitore dell’etilene), la capacità di infezione del ceppo fungino con Eae1 silenziato veniva ripristinata! Questo ci dice che Eae1 è davvero un fattore critico per sopprimere la produzione di etilene.

Dall’altra parte, silenziando il gene HbSAMS5 nella pianta (usando una tecnica chiamata SIGS, Spray-Induced Gene Silencing, che è super interessante di per sé!), abbiamo visto una riduzione significativa del contenuto di etilene e ACC quando le piante venivano inoculate con un ceppo fungino meno patogeno. Questo conferma che HbSAMS5 è cruciale per la biosintesi dell’etilene.

Un altro dettaglio intrigante: l’espressione del gene Eae1 nel fungo aumenta quando la pianta attiva le sue difese basate sull’etilene. È come se il fungo, sentendo la pianta che cerca di difendersi con l’etilene, producesse ancora più Eae1 per contrattaccare!

Implicazioni e Prospettive Future

Questa scoperta non è solo una curiosità scientifica. Capire come i patogeni manipolano le difese delle piante è fondamentale per sviluppare nuove strategie di controllo delle malattie. Se sappiamo che l’etilene è importante per la resistenza e che i funghi cercano di bloccarlo, potremmo pensare a modi per potenziare la segnalazione dell’etilene nelle piante o per interferire con l’azione di effettori come Eae1.

Il fatto che Eae1 abbia omologhi in altre specie di oidio suggerisce che questo meccanismo di “sabotaggio dell’etilene” potrebbe essere una strategia diffusa tra questi patogeni. È affascinante come, nel corso dell’evoluzione, si sia sviluppata questa complessa interazione molecolare tra ospite e parassita.

Quindi, la prossima volta che vedrete quella polverina bianca su una foglia, ricordatevi che sotto quella superficie apparentemente tranquilla si sta combattendo una battaglia molecolare sofisticatissima, con armi segrete, inganni e strategie degne del miglior film di spionaggio. E noi scienziati siamo qui, come dei detective, a cercare di svelarne tutti i segreti!

Fonte: Springer