Tesori Nascosti negli Abissi: Abbiamo Scoperto 22 Nuove Specie di Batteri Marini!

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio incredibile nelle profondità marine, un mondo ancora in gran parte misterioso e pieno di sorprese. Immaginate di scendere con un sommergibile nelle oscurità al largo delle coste del Giappone, dove la pressione è schiacciante e la luce del sole è solo un lontano ricordo. È proprio lì, nei sedimenti del fondale, che abbiamo fatto una scoperta davvero emozionante: ben 22 nuove specie di batteri appartenenti alla famiglia delle Vibrionaceae!

Un Tuffo nel Profondo Blu Giapponese

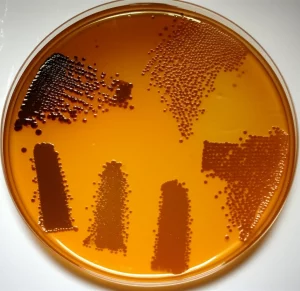

La famiglia delle Vibrionaceae è un gruppo affascinante di batteri marini. Molti li conoscono per le loro interazioni, a volte simbiotiche (come Alivibrio fischeri che fa brillare alcuni calamari) e a volte meno amichevoli, con altri organismi marini. Ma sapevamo molto poco sulla loro diversità negli abissi oceanici. La maggior parte degli studi si era concentrata su acque più superficiali. Noi, invece, ci siamo spinti più in giù, raccogliendo campioni di sedimento e qualche organismo marino da profondità che variavano da circa 100 metri fino a oltre 2400 metri! Un’impresa resa possibile grazie a spedizioni pionieristiche giapponesi con sommergibili abitati. Da questi campioni, abbiamo isolato 50 ceppi di vibrioni. E qui viene il bello: analizzando il loro DNA, abbiamo capito che 22 di questi erano completamente sconosciuti alla scienza! Appartengono ai generi già noti Alivibrio (1 specie nuova), Enterovibrio (1), Photobacterium (8) e Vibrio (12), ma rappresentano rami evolutivi mai visti prima, inserendosi sia in gruppi (cladi) conosciuti che in cladi completamente nuovi che abbiamo chiamato JAMM0721, JAMM0388 e JAMM0395. Gli altri 28 isolati appartenevano a specie già note, confermando comunque la presenza di questi batteri anche a grandi profondità.

Il Segreto è nel Genoma: Come Sopravvivere negli Abissi

Ma come fanno questi microrganismi a vivere in un ambiente così estremo? La risposta, come spesso accade in biologia, è scritta nel loro genoma, il loro libretto di istruzioni genetiche. Analizzando il DNA di tutti e 50 i ceppi (sia i nuovi che quelli noti), abbiamo scoperto un vero e proprio arsenale di geni dedicati alla sopravvivenza in condizioni difficili. Pensateci: devono resistere a pressioni idrostatiche enormi! E infatti, abbiamo trovato geni associati proprio all’adattamento all’alta pressione. Questi includono:

- Speciali “sensori” (chinasi sensore) per percepire l’ambiente.

- Proteine “aiutanti” (chaperoni) che assicurano che le altre proteine non si “rovinino” sotto stress.

- Sistemi di comunicazione tra batteri (segnalazione AI-2).

- Meccanismi per riparare i danni causati dallo stress ossidativo.

- La capacità di produrre acidi grassi polinsaturi (PUFA), che aiutano a mantenere fluide le membrane cellulari a basse temperature e alte pressioni.

- Risposte allo stress legato al ripiegamento errato delle proteine nella membrana esterna e nel periplasma, causato da shock termici o stress osmotico.

Inoltre, abbiamo identificato fattori sigma alternativi (che regolano l’espressione genica in risposta a stress specifici), la capacità di “respirare” ossido di trimetilammina (TMAO) – una strategia utile in ambienti poveri di ossigeno e ad alta pressione – e vie per acquisire osmoprotettori, molecole che aiutano a bilanciare la pressione osmotica interna. Insomma, un kit di sopravvivenza da veri professionisti degli abissi!

Scambio Genetico e Resistenza: Un Mondo Batterico Dinamico

Un altro aspetto che ci ha colpito è stata l’elevata presenza di geni di resistenza agli antibiotici. Vi chiederete: ma che ci fanno gli antibiotici laggiù? In realtà, molti antibiotici sono prodotti naturalmente da altri microrganismi come armi nella competizione per le risorse. I geni di resistenza, quindi, sono strumenti di difesa fondamentali. Il gruppo più abbondante che abbiamo trovato è quello delle pompe di efflusso, meccanismi che letteralmente “sparano fuori” dalla cellula le sostanze tossiche, inclusi gli antibiotici. È interessante notare che un gene specifico, chiamato ugd, che può conferire resistenza a un tipo di antibiotico (polimixina), era presente in più copie in alcune delle nuove specie (addirittura 4 copie in Photobacterium satsumensis sp. nov. JAMM1754 e 3 copie in Vibrio makurazakiensis sp. nov. JAMM1826). Questo suggerisce una forte pressione selettiva in quell’ambiente. Ma da dove arrivano tutti questi geni? Qui entra in gioco un fenomeno affascinante chiamato Trasferimento Genico Orizzontale (HGT). A differenza di noi, che ereditiamo i geni solo dai genitori (trasferimento verticale), i batteri possono scambiarsi pezzi di DNA tra loro, anche tra specie diverse! È come se potessimo prendere in prestito un’abilità utile da un amico. Questo scambio avviene tramite diversi meccanismi (trasformazione, trasduzione, coniugazione) ed è un motore potentissimo per l’evoluzione e l’adattamento batterico. Nel caso dei nostri vibrioni abissali, l’HGT sembra aver giocato un ruolo cruciale nel fornire loro le “istruzioni” per sopravvivere alla pressione, allo stress e forse anche alla presenza di metalli pesanti (spesso associati alla resistenza agli antibiotici, magari a causa dell’attività tettonica della zona). Abbiamo trovato prove di questo scambio nei genomi, come isole genomiche (blocchi di geni acquisiti) con funzioni adattative.

Geni di Virulenza: Non Solo Malattia, Ma Sopravvivenza

Abbiamo anche analizzato la presenza di geni classicamente associati alla virulenza, cioè alla capacità di causare malattie. Ne abbiamo trovati parecchi, legati a funzioni come:

- Motilità: la capacità di muoversi, fondamentale per esplorare l’ambiente o colonizzare superfici. I geni per i flagelli (come fliP, flgl, flgC, flaD, fliQ, flil, flgE, flhA) erano molto abbondanti.

- Adesione: la capacità di attaccarsi a superfici o cellule ospiti. Il gene tufA (Fattore di Elongazione Tu), che aiuta nell’adesione, era il più abbondante tra tutti i geni di virulenza trovati! Anche geni come htpB (una chaperonina GroEl) e quelli per i pili (strutture simili a peli) erano presenti.

- Sistemi di secrezione: meccanismi per esportare molecole all’esterno della cellula, come il Sistema di Secrezione di Tipo II (T2SS, geni eps) che secerne enzimi come chitinasi (utili per degradare la chitina presente negli esoscheletri marini) e il Sistema di Secrezione di Tipo VI (T6SS, geni tss) usato nella competizione tra batteri o nell’interazione con ospiti.

- Modulazione immunitaria ed evasione: strategie per sfuggire alle difese di un eventuale ospite o per resistere a stress ambientali. Ad esempio, il gene galE (UDP-glucosio 4-epimerasi), trovato in più copie in alcuni genomi, è coinvolto nella modifica della superficie batterica (LPS), aiutando a eludere il sistema immunitario.

È importante capire che questi geni, anche se chiamati “di virulenza”, non significano necessariamente che questi batteri siano patogeni per l’uomo o per altri animali in quel contesto. Nell’ambiente naturale, queste funzioni sono spesso strumenti essenziali per la sopravvivenza, la competizione con altri microbi, l’interazione con l’ambiente (es. formare biofilm su particelle di sedimento) e l’adattamento a nicchie ecologiche specifiche. Ad esempio, la capacità di aderire e formare biofilm è cruciale nei sedimenti marini.

Profondità, Luogo e DNA: Un Puzzle Connesso

Analizzando i dati, abbiamo anche cercato di capire se ci fosse una correlazione tra la “parentela” genetica dei batteri, la profondità da cui provenivano e la loro localizzazione geografica specifica (es. Baia di Sagami vs. al largo di Kagoshima). Ebbene sì! Abbiamo visto che ceppi geneticamente simili tendevano a trovarsi a profondità simili. Ad esempio, i batteri isolati da siti molto profondi (oltre 800 metri) mostravano una certa aggregazione filogenetica, suggerendo adattamenti specifici all’alta pressione condivisi tra “parenti” stretti. Al contrario, i genomi provenienti da acque meno profonde mostravano una maggiore diversità filogenetica, forse riflettendo una gamma più ampia di nicchie ecologiche. Questo ci conferma che l’ambiente, e in particolare la profondità, esercita una forte pressione selettiva che modella l’evoluzione di questi microrganismi.

Cosa Significa Tutto Questo?

Questa scoperta delle 22 nuove specie di Vibrionaceae è entusiasmante perché espande enormemente la nostra conoscenza sulla diversità microbica negli abissi, uno degli ambienti meno esplorati del nostro pianeta. Ci mostra quanto siano incredibilmente adattabili questi batteri, grazie a un ricco repertorio genomico modellato da milioni di anni di evoluzione e dallo scambio continuo di geni (HGT). Lo studio dei loro geni di resistenza agli antibiotici e di “virulenza” ci offre uno spaccato sulle strategie di sopravvivenza in un ambiente competitivo e stressante, sottolineando come queste funzioni siano cruciali per la loro fitness ecologica, al di là del loro potenziale ruolo nelle malattie. C’è ancora tantissimo da scoprire laggiù, nelle profondità marine. Ogni immersione, ogni campione analizzato, può rivelare nuove forme di vita, nuove strategie di adattamento e nuovi pezzi del complesso puzzle della vita sulla Terra. E noi siamo solo all’inizio di questa incredibile avventura!

Fonte: Springer