SPN del Pancreas: Viaggio Affascinante nel Cuore di un Tumore Raro, tra Diagnosi e Nuove Scoperte

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo della patologia pancreatica, alla scoperta di un’entità piuttosto rara ma intrigante: i neoplasmi solidi pseudopapillari del pancreas, o SPN per gli amici. So che “neoplasma solido pseudopapillare” suona un po’ come uno scioglilingua medico, ma credetemi, la storia dietro questo tumore è davvero interessante, specialmente quando si tratta di capire come lo diagnostichiamo.

Un Tumore Misterioso e “Giovane”

Immaginate un tumore che sembra prediligere le giovani donne, spesso tra i 20 e i 30 anni. Questo è il ritratto classico dell’SPN, descritto per la prima volta nel lontano 1959 dalla Dottoressa Frantz. Rappresenta meno del 2% di tutti i tumori del pancreas, il che lo rende un’entità piuttosto rara. La sua particolarità sta anche nel nome: “solido pseudopapillare”. Questo descrive il suo aspetto al microscopio, un mix unico di aree solide e strutture che assomigliano a papille (ma non lo sono veramente, da qui “pseudo”), spesso con zone di sanguinamento o degenerazione cistica.

Nonostante questa “preferenza” per le giovani donne, stiamo imparando che gli SPN possono colpire anche uomini e, cosa particolarmente delicata, bambini e adolescenti. Proprio questa variabilità, unita alla sua rarità, rende la diagnosi a volte una vera sfida. Si può confondere con altri “inquilini” del pancreas, come i tumori neuroendocrini (NET), i carcinomi a cellule acinari o persino gli adenocarcinomi più comuni.

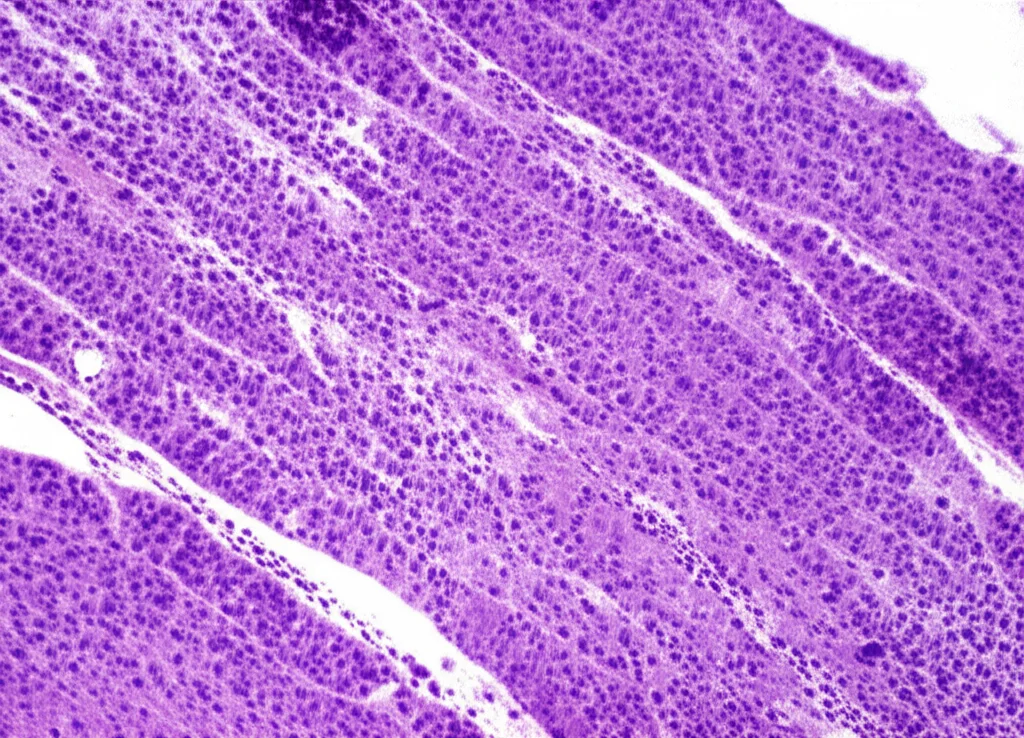

L’Indagine al Microscopio: Morfologia e Immunoistochimica

Quando un chirurgo rimuove una massa sospetta dal pancreas, il nostro lavoro di patologi entra nel vivo. Osserviamo il tessuto al microscopio: cerchiamo quelle cellule uniformi, con nuclei rotondi o ovali, disposte in pattern solidi e pseudopapillari, magari con qualche “globulo ialino eosinofilo” (piccole inclusioni rosa brillante). Queste caratteristiche sono spesso indicative.

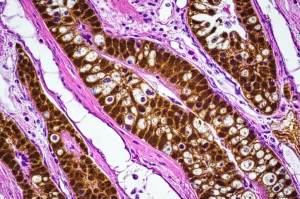

Ma cosa succede se abbiamo solo un piccolo campione da una biopsia? Qui l’architettura classica potrebbe non essere evidente. Ed è qui che entra in gioco la nostra arma segreta: l’immunoistochimica (IHC). L’IHC è una tecnica fantastica che usa anticorpi per “colorare” specifiche proteine all’interno delle cellule tumorali. È come dare degli occhiali speciali al microscopio per vedere firme molecolari uniche.

I Marcatori Chiave: Svelare l’Identità dell’SPN

Nel caso degli SPN, ci sono alcuni marcatori IHC che sono diventati i nostri migliori alleati.

- β-catenina: Questa è forse la star dello show. La β-catenina è una proteina affascinante con un doppio lavoro: aiuta le cellule ad aderire tra loro e, quando serve, viaggia nel nucleo per attivare geni legati alla crescita. Negli SPN, a causa di una specifica mutazione (nel gene CTNNB1), la β-catenina si accumula in modo anomalo proprio nel nucleo delle cellule tumorali. Trovare questa “localizzazione nucleare” della β-catenina è un indizio fortissimo, quasi una firma, per l’SPN. È il segnale che la via di segnalazione Wnt/β-catenina, cruciale per lo sviluppo e la crescita cellulare, è andata fuori controllo.

- CD99: Un altro marcatore utile. È una proteina di superficie che negli SPN si colora nel citoplasma, spesso con un aspetto puntiforme vicino al nucleo (“accentuazione paranucleare”). È molto sensibile (presente in quasi tutti gli SPN), ma attenzione: non è super specifica. Altri tumori, specialmente alcuni sarcomi che possono raramente presentarsi vicino al pancreas (e a volte confondere, specie nei giovani), possono esprimere CD99. Quindi, mai basarsi solo su questo!

- LEF1: Ecco un compagno importante della β-catenina. LEF1 è un fattore di trascrizione che si trova nel nucleo e lavora insieme alla β-catenina per accendere i geni bersaglio della via Wnt. Trovare LEF1 nel nucleo delle cellule tumorali è un’altra conferma potente della diagnosi di SPN e dell’attivazione di questa via. Sembra essere un marcatore piuttosto specifico e affidabile.

- Ciclina D1: Questa proteina è un regolatore chiave del ciclo cellulare, spingendo le cellule a dividersi. La sua produzione è uno degli effetti dell’attivazione della via Wnt/β-catenina/LEF1. Non sorprende, quindi, trovarla espressa in molti SPN. La sua presenza rafforza il quadro diagnostico e ci dà informazioni sulla spinta proliferativa del tumore.

- Recettore del Progesterone (PR): Molti SPN esprimono recettori per il progesterone, un ormone femminile. Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, perché il tumore sia più comune nelle donne. La sua presenza è un altro tassello utile nel puzzle diagnostico.

- Ki-67: Questo non è un marcatore diagnostico in sé, ma misura la percentuale di cellule che si stanno attivamente dividendo. Ci dà un’idea di quanto velocemente il tumore sta crescendo (il suo “indice di proliferazione”). Negli SPN, questo indice è generalmente basso, confermando la loro natura a basso grado di malignità.

La Nostra Esperienza Decennale: Uno Sguardo ai Dati

Recentemente, abbiamo analizzato retrospettivamente la nostra esperienza con 60 casi di SPN diagnosticati tra il 2015 e il 2024. Volevamo proprio valutare l’utilità di CD99 e LEF1, specialmente nei casi pediatrici, che sono più rari e talvolta più complessi.

I risultati hanno confermato quanto sospettavamo:

- La stragrande maggioranza dei casi (oltre il 90%) era positiva per β-catenina nucleare, CD99, LEF1 e Ciclina D1. Anche il PR era positivo in quasi il 90% dei casi.

- Circa il 73% dei tumori esprimeva tutti e cinque questi marcatori (β-catenina, PR, CD99, LEF1, Ciclina D1), un profilo molecolare molto robusto.

- CD99 e LEF1 si sono dimostrati marcatori molto sensibili (positivi nel 96.7% e 91.7% dei casi, rispettivamente).

- Interessante notare che nei 4 casi pediatrici che abbiamo studiato (età 8-14 anni), l’espressione media di CD99 e LEF1 era persino più alta rispetto agli adulti. Questo suggerisce che questi marcatori sono particolarmente affidabili anche nei pazienti più giovani.

- Abbiamo osservato alcune correlazioni: ad esempio, livelli più alti di Ciclina D1 e Ki-67 tendevano ad associarsi a tumori più grandi e alla presenza di invasione linfovascolare (LVI), un segno di potenziale aggressività. Al contrario, alti livelli di CD99 e LEF1 sembravano correlare inversamente con l’indice Ki-67, forse indicando un comportamento meno proliferativo.

- Nei casi pediatrici, il profilo generale sembrava favorevole, con limitata LVI, anche se un caso in un ragazzo presentava un tumore di dimensioni notevoli (8 cm).

Cosa Ci Dice Tutto Questo?

Questa nostra analisi, che copre un decennio di esperienza, rafforza l’idea che gli SPN abbiano una firma immunoistochimica distintiva, fondamentale per una diagnosi accurata. L’uso combinato di marcatori come β-catenina, CD99, LEF1 e Ciclina D1 aumenta notevolmente la nostra sicurezza diagnostica, specialmente quando la morfologia non è chiarissima o ci troviamo di fronte a casi in età pediatrica o in pazienti maschi.

I risultati sottolineano ancora una volta il ruolo centrale della via di segnalazione Wnt/β-catenina nello sviluppo di questi tumori. Capire questi meccanismi molecolari non è solo cruciale per la diagnosi, ma apre anche potenziali strade per future terapie mirate, anche se, fortunatamente, la chirurgia è curativa nella maggior parte dei casi.

Gli SPN sono generalmente tumori indolenti con una prognosi eccellente dopo l’asportazione chirurgica completa. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia: dimensioni elevate, presenza di LVI e, secondo alcuni studi, il sesso maschile, potrebbero essere associati a un comportamento un po’ più aggressivo.

In conclusione, gli SPN del pancreas rimangono un’entità affascinante. Ogni caso ci insegna qualcosa di nuovo e l’integrazione tra l’osservazione morfologica classica, i dati clinici e le analisi immunoistochimiche e molecolari avanzate ci permette di dipingere un quadro sempre più completo di questo raro tumore. È un esempio perfetto di come la patologia moderna ci aiuti a svelare i segreti nascosti nelle cellule per guidare al meglio la cura dei pazienti.

Fonte: Springer