Nadunolimab e Pembrolizumab: Un Duo Dinamico Contro i Tumori Solidi Che Non Rispondono Più?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi appassiona davvero: la frontiera della lotta contro il cancro, in particolare quando le terapie standard iniziano a perdere efficacia. Immaginate la frustrazione: un trattamento immunoterapico che all’inizio funzionava, magari bloccando quel fastidioso asse PD-1/PD-L1 per risvegliare le nostre cellule T contro il tumore, smette improvvisamente di dare risultati. Purtroppo, è uno scenario comune per molti pazienti con tumori solidi. Ma la ricerca non si ferma mai, ed è qui che entra in gioco una nuova, intrigante combinazione.

Parliamo di un percorso infiammatorio spesso coinvolto nella crescita tumorale e nella resistenza ai trattamenti: quello dell’interleuchina-1 (IL-1). Questa via di segnalazione, che fa capo a una proteina chiamata IL1RAP (IL-1 receptor accessory protein), è un po’ come un interruttore che, se acceso nel microambiente tumorale (il famoso TME), può favorire l’immunosoppressione e rendere inefficaci gli immunoterapici come pembrolizumab. L’idea geniale? Provare a spegnere quell’interruttore!

Ecco Nadunolimab: L’Anticorpo che Prende di Mira IL1RAP

Qui entra in scena nadunolimab. Non è un nome facile da ricordare, lo so, ma pensatelo come un “cecchino” molecolare. È un anticorpo monoclonale umanizzato progettato specificamente per legarsi a IL1RAP. Facendo questo, blocca la segnalazione di IL-1α e IL-1β, che sono un po’ i messaggeri che attivano quella via infiammatoria pro-tumorale. Ma non finisce qui! Nadunolimab è stato potenziato (si parla di ADCC-enhanced) per attivare altre cellule immunitarie, come le cellule Natural Killer (NK) e i macrofagi, affinché riconoscano e attacchino direttamente le cellule tumorali che esprimono IL1RAP. Un doppio colpo, insomma: spegne l’infiammazione dannosa e chiama i rinforzi per l’attacco. Studi preclinici avevano già mostrato effetti antitumorali promettenti, specialmente in combinazione con la chemioterapia.

La Scommessa: Nadunolimab + Pembrolizumab

Visto il ruolo di IL1RAP nella resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI) come pembrolizumab, la domanda è sorta spontanea: e se combinassimo i due approcci? Se usassimo pembrolizumab per togliere i freni alle cellule T e nadunolimab per contrastare l’ambiente immunosoppressivo creato da IL-1 *e* per attaccare direttamente le cellule tumorali? Potrebbe essere la chiave per riattivare una risposta immunitaria efficace anche in quei pazienti che avevano smesso di rispondere?

Per scoprirlo, è stato avviato lo studio CIRIFOUR (NCT04452214), uno studio di fase 1b, piccolo ma fondamentale. L’obiettivo primario era chiaro: verificare se questa combinazione fosse sicura e tollerabile. In secondo luogo, si voleva dare una prima occhiata all’efficacia e studiare i biomarcatori per capire meglio cosa succedesse a livello biologico.

Chi Ha Partecipato e Come è Andata?

Nello studio sono stati arruolati 15 pazienti “veterani” della lotta contro il cancro. Avevano tutti tumori solidi metastatici (9 con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo – HNSCC, 5 con tumore al polmone non a piccole cellule – NSCLC, 1 con melanoma) ed erano andati in progressione dopo almeno 12 settimane di trattamento con un ICI (da solo o con chemio), pur avendo ottenuto inizialmente almeno una stabilizzazione della malattia. Insomma, un gruppo di pazienti per cui le opzioni standard erano esaurite o rifiutate, e la cui prognosi non era delle migliori.

Hanno ricevuto nadunolimab (5 mg/kg settimanalmente, con una piccola dose iniziale “di preparazione”) e pembrolizumab (dose standard ogni 3 settimane). Il follow-up mediano è stato di 17 mesi.

Risultati sulla Sicurezza: Promossi!

La notizia più importante è che la combinazione è stata generalmente ben tollerata. Gli effetti collaterali più comuni (eventi avversi emergenti dal trattamento, TEAEs) sono stati affaticamento, prurito, ipotensione, dolori articolari, difficoltà respiratorie e diarrea. Certo, ci sono stati eventi avversi di grado 3 o superiore in 7 pazienti, e due di questi (una polmonite e una neutropenia febbrile, considerata una tossicità dose-limitante) sono stati ritenuti correlati al trattamento. Purtroppo, un paziente è deceduto per un’infezione opportunistica (Pneumocystis jirovecii), ma è stata considerata non correlata ai farmaci dello studio. Solo un paziente ha dovuto interrompere pembrolizumab per un effetto collaterale (polmonite). Nel complesso, un profilo di sicurezza gestibile, senza particolari campanelli d’allarme inattesi.

Efficacia Preliminare: Scintille di Speranza

Ora, la parte che tutti aspettavamo: ha funzionato? Ricordiamoci che è uno studio piccolo e preliminare. Il tasso di risposta globale (ORR) è stato del 7%: una paziente con HNSCC ha ottenuto una risposta parziale (iPR) durata ben 17.4 mesi! Può sembrare poco, ma considerate il contesto. Ancora più interessante è il tasso di controllo della malattia immunitaria (iDCR), che include risposte complete, parziali e malattie stabili per almeno 6 settimane: ha raggiunto il 60%! Significa che 9 pazienti su 15 hanno ottenuto un beneficio clinico in termini di arresto o regressione (anche se lieve in alcuni casi) della malattia. Sette pazienti (47%) hanno mostrato una riduzione delle lesioni target.

Ma il dato che mi ha colpito di più è la sopravvivenza globale (OS) mediana: 19.7 mesi. Per pazienti che avevano già fallito una linea di immunoterapia, questo è un risultato davvero notevole e promettente, se confrontato con i dati storici (spesso intorno agli 8-10 mesi in studi simili su pazienti pretrattati). La sopravvivenza a 12 mesi era del 67% e a 24 mesi del 40%. Certo, la sopravvivenza libera da progressione immunitaria (iPFS) mediana è stata più breve (3.4 mesi), ma questo disallineamento tra PFS e OS si vede spesso con le immunoterapie, che possono avere effetti duraturi sulla sopravvivenza anche senza una regressione immediata o massiccia del tumore.

Dentro il Microambiente Tumorale: Cosa Ci Dicono i Biomarcatori?

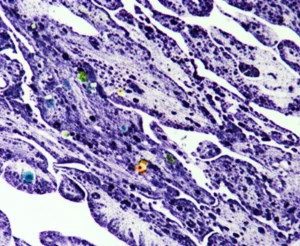

Qui le cose si fanno affascinanti. Analizzando le biopsie tumorali prima e durante il trattamento, i ricercatori hanno cercato indizi su come funzionasse la combinazione.

- IL1RAP e PD-L1: Come previsto, IL1RAP era espresso nella maggior parte dei tumori (su cellule tumorali, stroma e cellule immunitarie). L’espressione di PD-L1 era generalmente bassa (forse ridotta dai precedenti trattamenti ICI?), ma sembrava poter aumentare nel tempo dopo l’interruzione dell’ICI. Curiosamente, in questo piccolo studio, i livelli basali di IL1RAP o PD-L1 non sembravano predire chi avrebbe risposto meglio.

- Cellule Immunitarie nel Tumore: Qui le cose si fanno interessanti!

- I pazienti con una sopravvivenza più lunga tendevano ad avere una maggiore percentuale di cellule NK nel tumore al basale. Questo supporta l’idea che il meccanismo ADCC di nadunolimab (quello che usa le NK per uccidere le cellule tumorali) sia importante! Inoltre, più NK c’erano, più piccolo tendeva ad essere il tumore al basale.

- Sorprendentemente, anche livelli più alti di macrofagi CD163+ (spesso associati a immunosoppressione, i cosiddetti M2) al basale erano correlati a una sopravvivenza più lunga. Sembra controintuitivo, ma potrebbe indicare che proprio i tumori con un TME più “infiammato” e immunosoppresso (dove IL1RAP gioca un ruolo chiave) sono quelli che beneficiano di più del blocco di IL-1 combinato con l’ICI.

- Anche una tendenza a livelli più alti di linfociti T CD8+ (i “soldati” principali attivati da pembrolizumab) al basale era associata a OS più lunga e a una maggiore riduzione del tumore.

- Effetti Sistemici: Il trattamento ha mostrato effetti anche nel sangue periferico. Si è vista una riduzione di globuli bianchi come neutrofili, monociti, eosinofili e basofili (ma non dei linfociti), portando a una diminuzione del rapporto neutrofili/linfociti (NLR), un noto marcatore infiammatorio prognostico. I pazienti con OS più lunga mostravano una tendenza a un NLR più basso durante il trattamento. Inoltre, nel siero sono aumentate diverse citochine legate all’attivazione delle cellule T e NK (come IFNγ, CXCL9, CXCL10, FASLG), suggerendo una riattivazione immunitaria sistemica. È interessante notare che nadunolimab da solo, in esperimenti in vitro, aumentava le stesse citochine, indicando un suo effetto diretto.

- IL-6: Un altro marcatore infiammatorio chiave, l’interleuchina-6, si è ridotto significativamente durante il trattamento nei pazienti con la sopravvivenza più lunga. Un altro segno che spegnere l’infiammazione mediata da IL-1 è benefico.

Cosa Portiamo a Casa?

Lo studio CIRIFOUR, pur con i limiti di un piccolo campione eterogeneo e l’assenza di un gruppo di controllo, ci lascia con un messaggio decisamente positivo. La combinazione di nadunolimab e pembrolizumab è sicura e mostra segnali preliminari di efficacia molto incoraggianti, soprattutto in termini di sopravvivenza globale, in pazienti con tumori solidi avanzati che avevano già sviluppato resistenza all’immunoterapia standard.

I dati sui biomarcatori suggeriscono che nadunolimab agisce non solo bloccando la segnalazione pro-infiammatoria e immunosoppressiva di IL-1, ma anche sfruttando il suo potenziale ADCC (grazie alle cellule NK), specialmente nei pazienti che ne hanno di più nel tumore. La combinazione sembra particolarmente promettente in quei tumori con un microambiente “caldo” ma immunosoppresso (forse indicato dai macrofagi CD163+), dove può ribaltare la situazione a favore di una risposta anti-tumorale.

Ovviamente, servono studi più ampi per confermare questi risultati. Ma i dati di CIRIFOUR supportano fortemente l’esplorazione ulteriore di questa combinazione in diversi tipi di cancro avanzato. Ci ricorda, ancora una volta, quanto sia cruciale capire e modulare il complesso microambiente tumorale per vincere la battaglia contro il cancro. Una nuova strada si sta aprendo, e io sono decisamente curioso di vedere dove ci porterà!

Fonte: Springer