Geni Ribelli: Svelato il Legame tra Mutazioni e Aggressività nel Tumore di Laringe e Faringe

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore della ricerca oncologica, un campo che mi appassiona profondamente. Parleremo di qualcosa di specifico ma incredibilmente importante: il carcinoma squamoso della laringe e della faringe (SCC). Si tratta di tumori piuttosto comuni, pensate che a livello globale sono al sesto posto tra le neoplasie più diffuse. Solo in Cina, nel 2022, hanno causato circa 60.000 decessi, e le previsioni non sono rosee: si stima un aumento del 30% dell’incidenza globale entro il 2030.

Nonostante i progressi nelle terapie (chirurgia, radioterapia, chemio, immunoterapia), la sopravvivenza a 5 anni resta ferma intorno al 48%, un dato che, diciamocelo, non è migliorato significativamente negli ultimi 10 anni. E per i tumori di laringe e faringe, la situazione è ancora più complessa: spesso vengono diagnosticati tardi perché localizzati in punti “nascosti”, portando la sopravvivenza a 5 anni a un drammatico 30-35%. Un bel rompicapo, vero?

Perché studiare le mutazioni genetiche?

Qui entro in gioco io, o meglio, la ricerca che voglio raccontarvi. Sappiamo che non tutti i tumori della testa e del collo sono uguali. Ci sono differenze enormi legate alla razza del paziente, alla localizzazione precisa del tumore e, un fattore cruciale, al suo grado di differenziazione. Cosa significa? In parole povere, quanto le cellule tumorali assomigliano ancora alle cellule sane da cui derivano. Un tumore “ben differenziato” ha cellule più simili a quelle normali, mentre uno “scarsamente differenziato” ha cellule molto diverse, spesso più aggressive e con una prognosi peggiore.

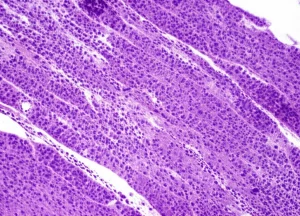

Ecco, il punto è proprio questo: capire cosa, a livello molecolare, guida queste differenze. C’è ancora poca ricerca specifica sulle variazioni genomiche nel carcinoma squamoso di laringe e faringe, soprattutto nella popolazione cinese. Ed è qui che si inserisce lo studio che ho analizzato: abbiamo preso 45 pazienti cinesi con questa diagnosi, tutti casi nuovi, non trattati in precedenza. L’obiettivo? Mappare le mutazioni genetiche presenti nei loro tumori utilizzando un pannello avanzato (chiamato O-seq 688 geni) e vedere se c’è una correlazione tra queste mutazioni, il grado di differenziazione del tumore e la prognosi del paziente.

Caccia ai geni “driver”

Abbiamo analizzato campioni di tessuto tumorale di questi 45 pazienti, estrattone il DNA e sequenziato ben 688 geni noti per essere coinvolti nei tumori. Cosa abbiamo scoperto? Beh, alcuni “soliti sospetti” sono emersi con prepotenza. I geni mutati più frequentemente sono stati:

- TP53 (mutato nel 53% dei pazienti): un “guardiano del genoma” famosissimo, spesso alterato in molti tipi di cancro.

- NOTCH1 (mutato nel 56%): coinvolto in processi cellulari fondamentali come crescita e differenziazione.

- FAT1 (mutato nel 36%): un gene legato all’adesione tra cellule.

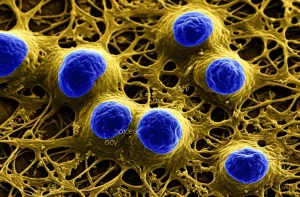

Ma la vera sorpresa è stata un altro gene: MAP3K4. Questo gene è risultato mutato nel 33% dei nostri pazienti. Usando un modello di machine learning (chiamato DriverML) per prevedere quali geni potrebbero “guidare” lo sviluppo del tumore (i cosiddetti geni driver), MAP3K4 è emerso come un candidato forte. Per quanto ne sappiamo, siamo stati i primi a suggerire che MAP3K4 possa essere un gene driver specifico per i pazienti cinesi con SCC di laringe e faringe. Una scoperta potenzialmente importantissima!

Abbiamo anche osservato delle relazioni interessanti tra i geni mutati. Ad esempio, le mutazioni nel gene NOTCH1 e in un altro gene chiamato CSMD3 tendevano a essere mutuamente esclusive: se era mutato uno, era raro che lo fosse anche l’altro (e viceversa). E indovinate un po’? Le mutazioni di CSMD3 erano trovate prevalentemente (83%) nei pazienti con tumori scarsamente differenziati. Questo suggerisce che CSMD3 potrebbe giocare un ruolo proprio nel determinare l’aggressività del tumore.

Il legame tra geni, differenziazione e prognosi

La faccenda si fa ancora più interessante quando colleghiamo le mutazioni alla differenziazione e alla prognosi. Come sospettavamo, i pazienti con tumori scarsamente differenziati avevano una prognosi significativamente peggiore, sia in termini di sopravvivenza globale (OS) che di sopravvivenza libera da progressione (PFS). Le differenze erano notevoli: parliamo di circa il 40% in meno di sopravvivenza a 1 e 3 anni rispetto ai pazienti con tumori ben differenziati. Un dato che conferma quanto sia cruciale capire la biologia dietro la differenziazione.

E qui tornano in gioco i nostri geni. Abbiamo notato che i pazienti senza mutazioni né in NOTCH1 né in MAP3K4 (cioè con entrambi i geni “wild-type”, ovvero normali) erano più frequentemente quelli con tumori scarsamente differenziati (p=0.011). Al contrario, i pazienti con mutazioni in entrambi i geni (MAP3K4+NOTCH1+) erano per lo più ben differenziati (80%). Sembra quasi che l’interazione (o la mancanza di essa) tra questi due geni possa influenzare il destino delle cellule tumorali, spingendole verso una forma più o meno aggressiva.

Analizzando il solo MAP3K4, abbiamo visto che le sue mutazioni erano più comuni nei tumori ben differenziati, mentre la sua versione non mutata (wild-type) era più frequente nei tumori scarsamente differenziati (p=0.027). Questo potrebbe suggerire che MAP3K4, quando mutato, sia associato a forme meno aggressive, ma quando è “normale” (insieme a NOTCH1 “normale”), il tumore tende a essere più indifferenziato e pericoloso.

Conferme da grandi database e meccanismi possibili

Per non basarci solo sui nostri 45 pazienti, abbiamo fatto un “controllo” usando un grande database pubblico, UALCAN, che contiene dati genomici da centinaia di campioni di tumori testa-collo (HNSCC) dal progetto The Cancer Genome Atlas (TCGA). Ebbene, anche lì abbiamo trovato conferme! L’espressione dei geni NOTCH1 e MAP3K4 era più alta nei tessuti tumorali HNSCC rispetto ai tessuti normali. Ma soprattutto, l’espressione di entrambi i geni aumentava progressivamente con il peggiorare della differenziazione: i tumori di grado 3 e 4 (scarsamente differenziati e indifferenziati) esprimevano livelli significativamente più alti di NOTCH1 e MAP3K4 rispetto a quelli di grado 1 e 2 (ben e moderatamente differenziati). Questo rafforza l’idea che questi geni siano coinvolti nel processo di differenziazione e, potenzialmente, nell’aggressività del tumore.

Ma come potrebbero interagire NOTCH1 e MAP3K4? MAP3K4 fa parte della superfamiglia delle MAP chinasi (MAPK), proteine cruciali che trasmettono segnali all’interno della cellula, regolando crescita, differenziazione, sopravvivenza e morte cellulare. Sappiamo che la via di segnalazione MAPK è spesso iperattiva nei tumori testa-collo. È noto anche che NOTCH1 può interagire con la via MAPK. Alcuni studi suggeriscono che NOTCH1 possa attivare specifiche vie MAPK (come la JNK, in cui MAP3K4 gioca un ruolo) per promuovere la crescita e l’invasività tumorale. La nostra osservazione che i pazienti senza mutazioni in entrambi i geni tendono ad avere tumori peggiori potrebbe indicare che l’attività “normale” ma forse disregolata di queste due vie, quando presenti insieme, spinga verso una minore differenziazione. Al contrario, una mutazione in uno o entrambi potrebbe interrompere questa “collaborazione” deleteria. È un’ipotesi affascinante che merita sicuramente ulteriori indagini!

Cosa ci portiamo a casa?

Questo studio, seppur su un numero limitato di pazienti, ci ha aperto una finestra importante sulla biologia molecolare del carcinoma squamoso di laringe e faringe nella popolazione cinese. Abbiamo identificato MAP3K4 come un potenziale nuovo gene driver e, soprattutto, abbiamo scoperto un’intrigante interazione tra NOTCH1 e MAP3K4 che sembra influenzare pesantemente il grado di differenziazione del tumore, e quindi la sua aggressività e la prognosi del paziente.

L’idea che l’accoppiata NOTCH1-MAP3K4 possa essere un bersaglio terapeutico, specialmente per i tumori scarsamente differenziati che hanno la prognosi peggiore, è eccitante. Ovviamente, siamo ancora all’inizio. Servono studi più ampi per confermare questi risultati e per capire nel dettaglio i meccanismi molecolari coinvolti. Ma è un passo avanti significativo nella comprensione di questi tumori difficili. La strada è ancora lunga, ma ogni scoperta ci avvicina a terapie più mirate ed efficaci. E io non vedo l’ora di vedere cosa scopriremo dopo!

Fonte: Springer