Mutazioni CALR e mTORC2: Svelato il Segreto delle Neoplasie Mieloproliferative!

Amici scienziati e curiosi della biologia, oggi vi porto con me in un viaggio affascinante nel mondo microscopico delle nostre cellule, per svelare alcuni meccanismi complessi che stanno dietro a malattie insidiose come le neoplasie mieloproliferative (NMP). Preparatevi, perché stiamo per parlare di una proteina birichina chiamata calreticulina (CALR) e di come le sue “versioni modificate” possano mettere a soqquadro importanti vie di segnalazione cellulare, in particolare quella che coinvolge il complesso mTORC2.

Un Detective Chiamato Calreticulina

Immaginate la calreticulina (CALR) come un diligente operaio all’interno di una fabbrica cellulare chiamata reticolo endoplasmatico. Il suo compito principale? Aiutare le altre proteine a “piegarsi” correttamente, un po’ come un sarto che sistema un abito su misura. Un lavoro fondamentale, direi! Però, a volte, nel suo “codice genetico” (il gene CALR) avvengono degli errori, delle mutazioni cosiddette “frameshift”. Queste mutazioni sono state scoperte in pazienti con neoplasie mieloproliferative, condizioni caratterizzate, tra le altre cose, da un aumento spropositato delle piastrine nel sangue. La cosa curiosa è che queste mutazioni cambiano la parte finale della proteina CALR, la sua “coda”, creandone una completamente nuova.

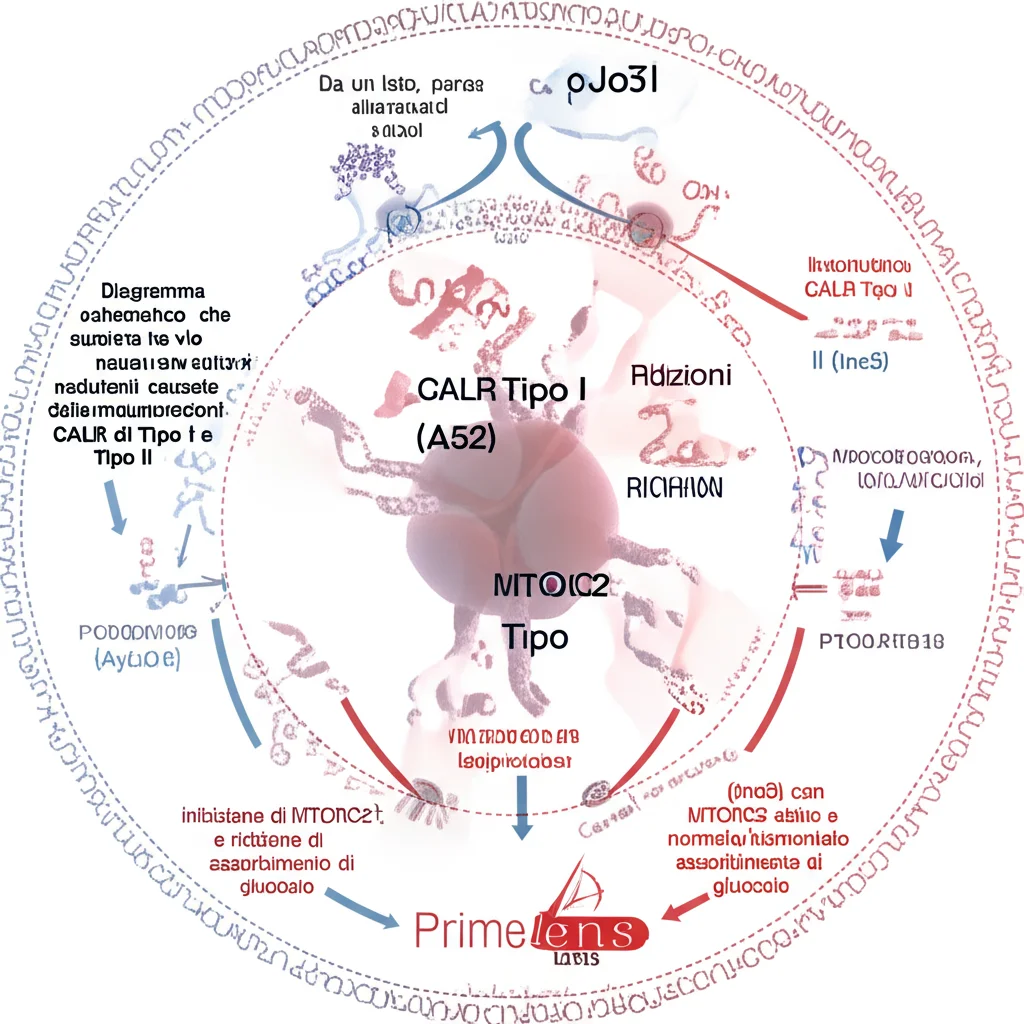

Gli scienziati hanno classificato queste mutazioni principalmente in due categorie: Tipo I e Tipo II, a seconda di quanta parte della sequenza originale della CALR viene mantenuta. Clinicamente, c’è una bella differenza: le mutazioni di Tipo I sono più spesso associate alla mielofibrosi (una sorta di cicatrizzazione del midollo osseo), mentre quelle di Tipo II tendono a manifestarsi prima e con una malattia generalmente più aggressiva. Entrambe, comunque, hanno un “superpotere” in comune: attivano il recettore della trombopoietina (TpoR) anche senza il suo normale segnale, portando a una produzione esagerata di piastrine. Fin qui, tutto (relativamente) chiaro. Ma la domanda che ci siamo posti è: c’è dell’altro? Ci sono differenze più sottili nel modo in cui queste due mutazioni “pilotano” la cellula, al di là dell’attivazione del TpoR?

Quando mTORC2 Entra in Scena

Per capirci qualcosa di più, abbiamo deciso di investigare se queste CALR mutanti potessero influenzare la via di segnalazione di mTOR, un complesso proteico cruciale che regola la crescita, la proliferazione e il metabolismo cellulare. Pensate a mTOR come a un grande direttore d’orchestra che coordina tantissime attività. mTOR esiste in due “formazioni” principali: mTORC1 e mTORC2. Studi precedenti avevano suggerito che inibire mTOR potesse frenare la proliferazione cellulare guidata dalle CALR mutanti, ma non era chiaro se le mutazioni CALR influenzassero direttamente mTOR o se fosse tutto una conseguenza dell’attivazione del TpoR.

E qui, ragazzi, arriva il bello! Utilizzando cellule HEK293 (un modello cellulare molto usato in laboratorio) in cui abbiamo “inserito” la CALR normale (WT), la CALR mutata di Tipo I (chiamata CALR ∆52) e quella di Tipo II (CALR ins5), abbiamo fatto una scoperta sorprendente. Mentre mTORC1 sembrava non curarsi troppo della presenza delle CALR mutanti, mTORC2 reagiva in modo decisamente diverso! In particolare, le cellule con la mutazione CALR ∆52 (Tipo I) mostravano una riduzione dell’attività basale di mTORC2. Al contrario, con la mutazione CALR ins5 (Tipo II), l’attività di mTORC2 sembrava addirittura aumentata. Bingo! Una differenza netta tra le due principali “cattive ragazze”.

Ci siamo chiesti se questa differenza dipendesse solo dalla “lunghezza” della coda persa della CALR originale. Abbiamo quindi creato delle versioni “troncate” della CALR normale, mimando la perdita di sequenza vista nelle mutazioni. Sorprendentemente, più si accorciava la coda della CALR normale, più aumentava l’attività di mTORC1 e mTORC2! Questo ci ha detto due cose: primo, la coda normale della CALR ha un ruolo nel tenere a freno l’attività di mTORC2; secondo, l’effetto della CALR ∆52 (Tipo I) non è una semplice “perdita di funzione”, ma qualcosa di più specifico e anomalo, visto che riduceva l’attività di mTORC2 invece di aumentarla come le altre forme troncate.

Il Ruolo Inaspettato di c-JUN

Ma come fa la mutazione di Tipo I (CALR ∆52) a fare questo “sgambetto” a mTORC2? Abbiamo iniziato a sospettare di un altro attore molecolare: c-JUN. Si tratta di un fattore di trascrizione, una proteina che può accendere o spegnere i geni. Ebbene, nelle cellule con CALR ∆52, abbiamo notato un aumento dell’espressione di c-JUN. Questo aumento di c-JUN, a sua volta, sembrava portare a una riduzione di RICTOR, una componente essenziale del complesso mTORC2. Meno RICTOR significa un mTORC2 meno stabile e meno attivo. È come se c-JUN togliesse un mattone fondamentale dalla costruzione di mTORC2, facendolo traballare.

Per confermare questa idea, abbiamo fatto un paio di esperimenti cruciali. Se aumentavamo artificialmente c-JUN in cellule normali, l’attività di mTORC2 calava, proprio come con CALR ∆52. E, cosa ancora più importante, se nelle cellule con CALR ∆52 “spegnevamo” c-JUN, l’attività di mTORC2 e i livelli di RICTOR tornavano alla normalità! Questo ci ha convinto: c-JUN è il mediatore chiave attraverso cui la CALR di Tipo I reprime mTORC2.

Ma non è finita qui. Ci siamo chiesti come facesse CALR ∆52 ad aumentare c-JUN. Sappiamo che le CALR mutanti possono finire anche nel nucleo della cellula, dove si trova il DNA. Utilizzando una tecnica chiamata immunoprecipitazione della cromatina (ChIP), abbiamo scoperto che CALR ∆52 si lega direttamente a delle regioni specifiche del DNA che controllano il gene jun, chiamate “enhancer”. In pratica, CALR ∆52 si piazza lì e “spinge” la cellula a produrre più c-JUN. La CALR di Tipo II, invece, non mostrava questo legame preferenziale.

Implicazioni sul Metabolismo Energetico e Oltre

Ora, tenetevi forte, perché la storia si fa ancora più interessante. Il complesso mTORC2 non è solo un regolatore della crescita, ma gioca anche un ruolo importante nel metabolismo del glucosio, la principale fonte di energia per le nostre cellule. E infatti, abbiamo osservato che le cellule con CALR ∆52 (Tipo I), quelle con bassa attività di mTORC2, assorbivano meno glucosio e avevano livelli più bassi di ATP (la “moneta energetica” della cellula). Al contrario, le cellule con CALR ins5 (Tipo II) mostravano un maggiore assorbimento di glucosio e più ATP. Questa è una differenza metabolica notevole!

Per chiudere il cerchio, abbiamo provato a “rianimare” mTORC2 nelle cellule con CALR ∆52, o aumentando RICTOR e un’altra sua compagna (mSIN1), o silenziando c-JUN. E indovinate un po’? L’assorbimento di glucosio e i livelli di ATP miglioravano significativamente! Questo dimostra che la via c-JUN-mTORC2 è direttamente responsabile di queste alterazioni metaboliche nelle cellule con mutazioni CALR di Tipo I.

Abbiamo confermato questi risultati anche in linee cellulari più pertinenti per le NMP, come le Ba/F3 e le K562, osservando lo stesso schema: CALR ∆52 portava a una riduzione dell’attività di mTORC2, un aumento di c-JUN e una diminuzione dell’assorbimento di glucosio.

Cosa Significa Tutto Questo?

Beh, per la prima volta abbiamo identificato una differenza molecolare chiara e specifica tra le mutazioni CALR di Tipo I e Tipo II che va oltre la loro interazione con TpoR. La mutazione CALR ∆52 (Tipo I) reprime specificamente la via di segnalazione di mTORC2 attraverso l’induzione di c-JUN, portando a una riduzione dell’assorbimento di glucosio e dei livelli di ATP. La mutazione CALR ins5 (Tipo II), invece, sembra lasciare mTORC2 più attivo, con conseguenze metaboliche opposte.

Queste scoperte non solo ci aiutano a capire meglio perché i pazienti con mutazioni di Tipo I e Tipo II possono avere decorsi clinici diversi, ma aprono anche la strada a nuove strategie terapeutiche. Sebbene gli inibitori di Akt (un bersaglio a valle di mTORC2) sembrino funzionare su entrambe le mutazioni, capire queste differenze fini potrebbe permetterci di disegnare terapie ancora più mirate. Potremmo, ad esempio, pensare a farmaci che interferiscano con l’azione di c-JUN o che ristabiliscano la funzione di mTORC2 specificamente nei pazienti con mutazioni di Tipo I.

Insomma, un passo avanti gigantesco nella comprensione di queste complesse malattie. La ricerca non si ferma mai, e ogni nuova scoperta è un pezzetto in più nel grande puzzle della biologia e della medicina. Spero di avervi trasmesso un po’ dell’entusiasmo che proviamo noi ricercatori quando riusciamo a gettare luce su questi meccanismi nascosti!

Fonte: Springer