Ossa Sotto la Lente: Il Nostro Modello a Tre Scale per Capire Salute e Malattia

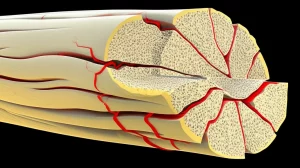

Ciao a tutti! Avete mai pensato a come le nostre ossa, così solide e apparentemente immutabili, siano in realtà strutture incredibilmente dinamiche? Si rimodellano continuamente, un po’ come una città che si rinnova, demolendo vecchi edifici e costruendone di nuovi. Questo processo, chiamato rimodellamento osseo, è fondamentale per mantenere le ossa forti, riparare micro-danni e adattarsi ai carichi che sopportiamo ogni giorno. Ma è anche un processo delicatissimo: se qualcosa va storto, possono insorgere problemi come l’osteoporosi.

Capire e simulare questo rimodellamento è una sfida affascinante ma complessa. Perché? Perché avviene su scale completamente diverse! Pensateci:

- Alla scala più piccola, quella cellulare, abbiamo le cellule operaie: gli osteoclasti che riassorbono l’osso vecchio e gli osteoblasti che ne depositano di nuovo.

- Salendo un po’, alla scala meso (quella del tessuto), vediamo come l’attività di queste cellule cambia la micro-architettura dell’osso, in particolare dell’osso spugnoso (o trabecolare), quella specie di rete interna che dà leggerezza e resistenza. Le singole “travi” di questa rete, le trabecole, si ispessiscono o si assottigliano.

- Infine, alla scala macro (quella dell’organo intero, come un femore), questi cambiamenti microscopici si traducono in variazioni della densità ossea complessiva e della sua resistenza generale, anche in direzioni specifiche (la cosiddetta anisotropia).

Mettere insieme tutti questi livelli in un unico modello computazionale? Un bel rompicapo!

La Sfida dei Modelli Esistenti

Finora, molti modelli si sono concentrati su uno o due aspetti. Alcuni, basati sulla meccanica, simulano come la struttura ossea si adatta ai carichi, ma spesso in modo un po’ “fenomenologico”, senza entrare nel dettaglio dei processi biologici sottostanti. Altri modelli, più sofisticati, cercano di includere la biologia, simulando le interazioni tra le cellule ossee (i cosiddetti modelli meccanobiologici). Questi sono potentissimi per capire cosa succede a livello cellulare, magari per studiare l’effetto di farmaci, ma spesso sono così complessi e costosi computazionalmente che vengono applicati solo a piccoli volumi rappresentativi, perdendo un po’ la visione d’insieme dell’organo.

Un altro punto critico è l’anisotropia. L’osso trabecolare non è un materiale uniforme; la sua struttura a rete lo rende più forte in certe direzioni che in altre. E questa anisotropia può cambiare durante il rimodellamento! Catturare questo cambiamento è fondamentale, ma molti modelli si limitano a tracciare la variazione di porosità (o densità), senza riuscire a prevedere come l’orientamento della struttura interna si modifica. Insomma, mancava un approccio che collegasse in modo robusto e dettagliato tutti e tre i livelli: cellulare, meso e macro, tenendo conto sia della biologia che della meccanica e catturando l’evoluzione dell’anisotropia.

La Nostra Idea: Un Approccio a Tre Scale

Ed è qui che entriamo in gioco noi! Abbiamo pensato: e se provassimo a costruire un modello che tenga insieme questi tre mondi? Così è nato il nostro approccio a tre scale: cellulare-meso-macro. L’idea è di far “dialogare” continuamente questi tre livelli.

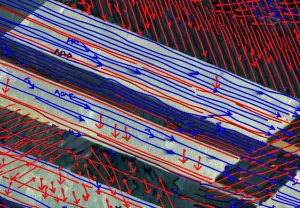

Come funziona? Immaginate di avere un osso intero (livello macro). Per ogni piccolo punto di quest’osso (in gergo tecnico, ogni punto di integrazione nel nostro modello a elementi finiti), noi “zoomiamo” per vedere cosa succede dentro (livello meso). A questo livello meso, non vediamo un materiale omogeneo, ma una rappresentazione della micro-architettura trabecolare. Per semplicità, nel nostro lavoro attuale l’abbiamo modellata come una rete di piccole aste interconnesse, un “truss network” (una sorta di reticolo di travetti).

La vera novità sta nel come queste “aste” si modificano. Il loro spessore (la sezione trasversale) non è fisso, ma cambia nel tempo. E chi decide come cambia? Qui entra in gioco il livello più profondo, quello cellulare. Per ogni “asta” della nostra rete meso, applichiamo un modello dettagliato di popolazione cellulare ossea (il famoso BCPM – Bone Cell Population Model). Questo modello simula l’attività degli osteoclasti e degli osteoblasti su quella specifica trabecola.

Ma come fanno le cellule a “sapere” cosa fare? Sentono lo stimolo meccanico! Calcoliamo quanta energia viene immagazzinata in ogni asticella della rete meso a causa dei carichi applicati all’osso intero (livello macro). Questa energia “dice” alle cellule (tramite segnali meccanobiologici che il BCPM interpreta) se devono attivarsi di più per formare osso (se il carico è alto) o per riassorbirlo (se il carico è basso o assente). È un feedback continuo: il carico macro influenza la meso-struttura, questa stimola le cellule, le cellule modificano la meso-struttura (cambiando lo spessore delle aste), e questo a sua volta cambia le proprietà meccaniche a livello macro (densità, rigidità, anisotropia), che vengono ricalcolate facendo una sorta di “media pesata” (upscaling) di ciò che accade a livello meso.

Dietro le Quinte Computazionali

Per far funzionare tutto questo, usiamo il Metodo degli Elementi Finiti (FEM) sia a livello macro che meso. L’aspetto computazionale interessante è che risolviamo i problemi meccanici a livello macro e meso quasi simultaneamente (concurrentemente). L’aggiornamento dell’attività cellulare (BCPM) e la conseguente modifica della geometria meso (lo spessore delle aste) avvengono invece in modo “staggered”, cioè un passo alla volta dopo che la parte meccanica si è stabilizzata per quel dato intervallo di tempo. Questo ci permette di gestire la complessità e i costi computazionali, dato che le cellule operano su scale temporali molto più rapide rispetto ai cambiamenti macroscopici dell’osso.

Mettere alla Prova il Modello: Dalla Teoria alla Pratica

Bello sulla carta, ma funziona? Abbiamo messo alla prova il nostro approccio con diverse simulazioni. Prima, un caso semplice: un quadratino di materiale osseo sottoposto a compressione. Anche qui, abbiamo visto cose interessanti. Se la rete meso iniziale era regolare, sotto carico l’osso simulato “imparava” a rinforzare le trabecole verticali (quelle allineate col carico) e a riassorbire quelle orizzontali o diagonali, diventando progressivamente anisotropico. Questo è proprio quello che ci aspettiamo succeda nell’osso vero! Abbiamo visto come cambiando i parametri del BCPM (ad esempio, la sensibilità delle cellule allo stimolo meccanico o simulando l’iniezione di fattori come il RANKL, coinvolto nell’osteoporosi) potevamo influenzare la velocità e l’entità del rimodellamento.

Poi, siamo passati a un caso più realistico (anche se ancora in 2D per ora): la testa del femore, un classico esempio studiato in biomeccanica. Abbiamo applicato carichi che simulano quelli della camminata. Anche qui, il modello ha funzionato! Abbiamo potuto simulare sia le condizioni di un osso “sano” sia quelle di un osso “osteoporotico”, semplicemente modificando alcuni parametri chiave nel BCPM a livello cellulare (come la sensibilità anabolica allo stimolo e l’iniezione di RANKL).

La cosa affascinante è che il modello non solo ci dà la distribuzione finale della densità ossea (come fanno anche altri modelli), ma ci permette di “zoomare” in qualsiasi punto e vedere come la micro-architettura trabecolare si è evoluta nel tempo, quali trabecole si sono assottigliate o addirittura sono scomparse. Possiamo vedere l’anisotropia che emerge e cambia! E possiamo correlare tutto questo all’attività simulata delle cellule ossee. È come avere una finestra molto più dettagliata sui processi biologici e meccanici che governano la salute delle nostre ossa.

I Vantaggi del Nostro Approccio

Quali sono, quindi, i punti di forza di questo modello a tre scale?

- Collega Meccanica e Biologia: Mette finalmente insieme in modo dettagliato lo stimolo meccanico (macro), l’adattamento strutturale (meso) e la risposta biologica (cellulare).

- Cattura l’Anisotropia: Non si limita a prevedere la densità, ma mostra esplicitamente come la micro-architettura e la sua orientazione (anisotropia) cambiano nel tempo.

- Flessibilità Biologica: Il cuore del modello è il BCPM, che ha diverse “porte” per simulare condizioni patologiche (come l’osteoporosi, agendo sul RANKL) o l’effetto di terapie farmacologiche (agendo su altri fattori come OPG, PTH, ecc.). Questo apre scenari interessanti per la ricerca clinica virtuale.

- Ricchezza di Dettagli: Fornisce informazioni molto più ricche rispetto ai modelli tradizionali, permettendo di analizzare i processi a tutte e tre le scale.

Limiti e Prossimi Passi: La Strada è Ancora Lunga

Siamo molto entusiasti dei risultati, ma siamo anche consapevoli dei limiti attuali. Le simulazioni che abbiamo presentato sono in 2D, e la realtà è tridimensionale! Inoltre, la rete trabecolare che abbiamo usato è ancora una semplificazione. L’osso vero ha una struttura molto più complessa e irregolare.

I prossimi passi sono chiari:

- Estendere il modello al 3D.

- Incorporare architetture meso più realistiche, magari partendo direttamente da immagini mediche ad alta risoluzione (come micro-CT).

- Migliorare l’efficienza computazionale, perché simulare in 3D con strutture complesse richiederà molta potenza di calcolo.

Stiamo già lavorando su questi fronti.

Conclusione: Uno Sguardo Nuovo sull’Osso

In conclusione, crediamo che il nostro approccio a tre scale rappresenti un passo avanti significativo per capire e simulare il rimodellamento dell’osso trabecolare. Offre un ponte tra la meccanica e la biologia, cattura dettagli strutturali come l’anisotropia e apre la possibilità di studiare virtualmente l’impatto di malattie e trattamenti a livello cellulare, tissutale e d’organo. La strada per simulazioni patient-specific ad altissimo realismo è ancora lunga, ma pensiamo di aver messo una base solida e promettente. Speriamo che questo lavoro possa contribuire, in futuro, a comprendere meglio la salute delle nostre ossa e a sviluppare strategie più efficaci per prevenire e curare patologie come l’osteoporosi.

Fonte: Springer