Batterie al Litio: La Svolta Analitica per Modelli P2D Super Veloci!

Amici appassionati di scienza e tecnologia, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che, credetemi, è cruciale per il futuro dell’energia: le batterie al litio e, più nello specifico, come possiamo renderne la simulazione più efficiente. Sapete, con la transizione energetica globale che bussa alle nostre porte, abbiamo un bisogno disperato di accumulare energia in modo intelligente. E le batterie al litio sono le superstar di questa rivoluzione, alimentando di tutto, dalle auto elettriche ai grandi sistemi di stoccaggio stazionario.

Il Cervello Dietro la Batteria: Il Modello P2D

Per sfruttare al meglio queste meraviglie tecnologiche, dobbiamo capirle a fondo. Qui entra in gioco un modello matematico piuttosto sofisticato chiamato modello pseudo-bidimensionale (P2D), noto anche come Doyle-Fuller-Newman (DFN). Pensatelo come una mappa dettagliatissima che descrive cosa succede all’interno della batteria, con equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE) e algebriche che ne governano la dinamica. Questo modello considera una dimensione spaziale lungo la batteria e una “pseudo-dimensione” radiale all’interno delle particelle attive degli elettrodi. Una vera manna per analizzare e ottimizzare le prestazioni delle batterie!

Il problema? Risolvere le equazioni del modello P2D è un compito arduo che richiede una marea di risorse computazionali e, diciamocelo, può essere terribilmente lento. Immaginate di dover aspettare ore per avere i risultati di una simulazione: non è proprio il massimo, vero?

La Sfida dell’Inizializzazione: Partire col Piede Giusto

In uno studio precedente, insieme ai miei colleghi (Haghverdi et al.), avevamo già fatto un passo avanti introducendo una tecnica di riduzione dell’ordine del modello per evitare che la corrente dell’elettrolita schizzasse a valori infiniti durante le iterazioni, velocizzando non poco i calcoli. Ma si può sempre fare di meglio!

Il nocciolo della questione, quando si usano metodi iterativi come quello di Newton o il metodo “shooting” per risolvere il modello P2D, è trasformare un problema con condizioni al contorno in un problema con condizioni iniziali. E per farlo, bisogna “indovinare” alcuni valori di partenza. La qualità di questa “ipotesi iniziale” è fondamentale: se è buona, la soluzione converge rapidamente; se è campata in aria, addio velocità e, a volte, addio convergenza.

Tradizionalmente, si usava un ciclo preliminare per stimare questi valori iniziali, magari usando un’approssimazione lineare dell’equazione di Butler-Volmer (che descrive la cinetica delle reazioni elettrochimiche). Ma un ciclo, per quanto ottimizzato, è pur sempre un ciclo. E se potessimo sostituirlo con qualcosa di ancora più rapido?

La Nostra Proposta: Una Soluzione Analitica per Partire alla Grande!

Ed ecco l’idea che vi presento oggi: abbiamo sviluppato una soluzione analitica lineare per inizializzare queste condizioni. In parole povere, invece di fare un giro di calcoli preliminari, abbiamo derivato delle formule matematiche dirette che ci danno una stima approssimata, ma molto buona, dei valori iniziali per corrente e potenziale. Questo non solo è computazionalmente efficiente, migliorando la velocità di convergenza e le prestazioni generali del modello P2D, ma è anche incredibilmente semplice da implementare. Una vera svolta pratica!

Per farvi capire meglio, il modello P2D si basa su risolutori iterativi. Il metodo “shooting”, ad esempio, affronta i problemi di valore al contorno trasformandoli in problemi di valore iniziale facendo delle ipotesi casuali per le variabili iniziali mancanti, come i potenziali nel solido ((varphi_1)) e nell’elettrolita ((varphi_2)). Poi, esegue un calcolo in avanti e affina iterativamente queste stime iniziali finché la corrente ionica calcolata nella fase elettrolitica ((i_2)) non corrisponde alla sua condizione al contorno specificata. Se si parte con ipotesi arbitrarie, si rischia che le correnti ioniche divergano, mandando tutto all’aria.

Il nostro nuovo approccio, illustrato concettualmente nella Figura 1c dello studio originale, sostituisce il ciclo preliminare di stima con un’espressione analitica diretta. Questo passaggio da un loop iterativo a una formula matematica concisa promette benefici significativi in termini di velocità computazionale.

Un Tuffo (Semplificato) nella Matematica

Senza addentrarci troppo nei dettagli matematici, che potete trovare nell’articolo originale (link in fondo!), l’idea è stata quella di semplificare il sistema di equazioni che descrivono i potenziali e le correnti nelle due fasi (elettrodo ed elettrolita). Abbiamo considerato la situazione in cui la densità di corrente applicata (e quindi il sovrapotenziale) è sufficientemente piccola da poter linearizzare l’equazione di Butler-Volmer. Questa è una semplificazione, certo, ma è un ottimo punto di partenza per una stima iniziale.

Introducendo il concetto di “pseudo-potenziale galvanico” (psi = varphi_1 – varphi_2), siamo riusciti a riscrivere il sistema di equazioni in forma matriciale. Risolvendo questo sistema di equazioni differenziali ordinarie (ODE) lineari e inomogenee, e applicando le condizioni al contorno note (ad esempio, la corrente ionica (i_2) all’interfaccia separatore/elettrodo e al collettore di corrente), abbiamo ottenuto espressioni analitiche per (psi(x)) e (i_2(x)).

Queste soluzioni analitiche, in particolare il valore di (psi) all’inizio del dominio di calcolo, ci forniscono quella “ipotesi iniziale ottimizzata” che tanto cercavamo per il metodo shooting. È come avere una mappa del tesoro che ti indica già le vicinanze del punto X, invece di vagare a caso!

I Risultati Parlano Chiaro

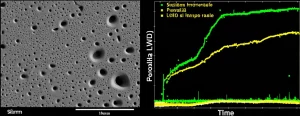

Abbiamo messo alla prova il nostro metodo. Le simulazioni mostrano che la soluzione analitica per (i_2) approssima molto bene i valori reali ottenuti numericamente. Anche per (psi), il punto di partenza fornito dalla nostra soluzione analitica è un ottimo inizio per il processo di stima numerica (come si vede nella Figura 3a dello studio).

È importante sottolineare che la linearizzazione dell’equazione di Butler-Volmer è più accurata a basse correnti e bassi sovrapotenziali (entro circa 100 mV, come mostrato in Figura 4). Quindi, quando le condizioni operative rientrano in questa regione, il nostro modello “accelerato” ottiene il massimo miglioramento di velocità, perché l’ipotesi iniziale è vicinissima alla soluzione reale, e il modello P2D converge quasi istantaneamente. Man mano che ci si allontana da questa regione (ad esempio, a correnti molto elevate), l’accuratezza dell’ipotesi analitica diminuisce, e il vantaggio in termini di velocità si riduce, fino a diventare paragonabile a un’ipotesi casuale nei casi estremi.

Abbiamo anche condotto un’analisi di sensibilità rispetto a vari parametri come la densità di corrente applicata, la densità di corrente di scambio ((i^0_c)), la conduttività ionica ((kappa_c)) e la conduttività elettronica ((sigma_c)). I risultati (Figura 5) confermano che, sebbene l’accuratezza della soluzione analitica possa diminuire all’aumentare di questi parametri, rimane comunque un’approssimazione affidabile, specialmente per fornire il valore iniziale di (psi) al contorno, che è quello che ci interessa di più per avviare il risolutore P2D.

Qualcuno potrebbe chiedersi: visto che (i_2) sembra quasi lineare in molti casi e i suoi valori ai bordi sono noti, perché non approssimare (i_2) con una semplice retta e calcolare (psi) di conseguenza? Il problema è che così si “rompe” l’accoppiamento intrinseco tra (psi(x)) e (i_2(x)) nel sistema di equazioni. Il nostro approccio, pur linearizzando, mantiene questa dinamica congiunta, garantendo che le stime iniziali siano fisicamente consistenti e utili.

Prestazioni sul Campo: Cicli Dinamici e CCCV

Per dimostrare le prestazioni del metodo, abbiamo simulato un ciclo di corrente dinamico di 12.000 secondi su una batteria da 2.9 Ah. Come previsto, le curve di tensione della cella per il modello P2D base e per il nostro modello accelerato erano identiche (stesse equazioni, dopotutto!). Ma il tempo di convergenza per iterazione (Figura 7c) ha mostrato una riduzione significativa: il modello originale ha impiegato in media 15.23 secondi, mentre la versione accelerata solo 11.87 secondi, con un notevole miglioramento del 22.06% nell’efficienza computazionale! In questo ciclo, il C-rate non ha superato 1C, il che ha contribuito a questo guadagno.

Abbiamo anche confrontato i tempi di calcolo per diversi cicli a corrente costante e tensione costante (CCCV) a vari C-rate (da C/20 a 5C). I risultati (Figura 8) sono chiari: il modello P2D accelerato supera quello base in tutti i C-rate, con un miglioramento più marcato a C-rate più bassi. Ad esempio, a C/20 abbiamo un guadagno di circa il 20%, mentre a 1C (un regime di carica comune nelle applicazioni industriali) il guadagno è di circa l’8%. Anche se il beneficio diminuisce all’aumentare del C-rate, un miglioramento è sempre un miglioramento!

Un Piccolo Passo per la Scienza, un Grande Passo per le Batterie

In conclusione, abbiamo introdotto un approccio analitico per ottimizzare i valori iniziali usati nella risoluzione delle equazioni del modello P2D. Queste espressioni analitiche per la densità di corrente nell’elettrolita e per i potenziali forniscono una stima affidabile che accelera il processo computazionale. L’analisi di sensibilità ha confermato la robustezza di queste approssimazioni.

I progressi nell’efficienza del modello P2D sono spesso frutto di innovazioni incrementali, ognuna delle quali affronta sfide o colli di bottiglia specifici. Il bello del nostro approccio sta nella sua praticità: abbiamo derivato due espressioni analitiche dirette per (psi) e (i_2) che possono essere integrate senza soluzione di continuità nei modelli P2D esistenti. L’implementazione è incredibilmente semplice, richiedendo solo la sostituzione di una singola riga di codice per rimpiazzare l’inizializzazione casuale (o basata su loop) con queste espressioni analitiche. Un equilibrio eccellente tra minimo sforzo di implementazione e significativi guadagni di prestazioni. E questo, amici miei, è un contributo prezioso per continuare a spingere i confini della tecnologia delle batterie!

Fonte: Springer