Legami Controintuitivi: Più Tiri, Più Tengono! Il Segreto dei Catch-Bonds Sintetici

Ehilà, appassionati di scienza e curiosi! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che, a prima vista, potrebbe sembrarvi uscito da un film di fantascienza, ma che invece è pura, affascinante chimica-fisica. Avete presente quando tirate un elastico e, a un certo punto, si spezza? O quando cercate di separare due pezzi di velcro e sentite quella resistenza che poi cede? Ecco, la maggior parte dei legami chimici funziona un po’ così: più applichi una forza, più si indeboliscono, fino a rompersi. Questi li chiamiamo “slip-bonds”. Ma se vi dicessi che esistono legami che fanno esattamente il contrario? Legami che, quando li tiri, diventano *più forti*? Sembra pazzesco, vero? Eppure esistono, e si chiamano catch-bonds.

Questi legami “dispettosi” sono stati scoperti per la prima volta circa 35 anni fa e da allora sono stati osservati in un sacco di molecole biochimiche. Immaginate l’importanza di una cosa del genere in natura: pensate alle cellule che devono aderire le une alle altre sotto stress meccanico, come quelle nel nostro flusso sanguigno. Un legame che si rafforza quando viene tirato è una genialata evolutiva!

L’Ispirazione dalla Natura: la Proteina FimH

Per capire come funzionano e, soprattutto, come progettarne di sintetici, i ricercatori spesso prendono spunto dalla natura. Uno degli esempi più studiati è la proteina batterica FimH. Questa proteina ha due “domini”, uno chiamato pilina e uno chiamato lectina. La FimH esiste in due conformazioni principali: una “aperta” e una “chiusa”. Quando è aperta, lega il suo target (un ligando) con una certa affinità. Ma quando viene applicata una forza di trazione, la proteina subisce un cambiamento conformazionale, passando allo stato chiuso. In questo stato chiuso, si formano nuove interazioni con il ligando, e voilà, il legame diventa molto più forte! È un po’ come una mano che prima tocca appena un oggetto e poi, sotto tensione, lo stringe con più dita. Questo fenomeno si chiama allosteria: un cambiamento in una parte della molecola ne induce un altro in una parte distante.

Un Modello Meccanico a “Pinzetta”

Ora, studiare queste proteine complesse è, appunto, complesso. E se volessimo creare dei materiali con queste proprietà? Qui entra in gioco l’idea di un modello meccanico semplificato, come quello proposto da Dansuk e Keten nel 2019, che è l’argomento principale del lavoro scientifico che sto “traducendo” per voi. Immaginate una specie di pinzetta molecolare. Questa pinzetta ha:

- Un sito di legame principale (MBS), dove il nostro “ligando” (una particella) si attacca inizialmente.

- Dei siti di legame secondari (SBS) sui bracci della pinzetta.

- Un “interruttore” (switch), una sorta di cerniera.

Nello stato “aperto”, il ligando è legato solo al MBS e i bracci della pinzetta sono larghi, tenendo gli SBS lontani. Se applichiamo una forza all’interruttore, questo si “raddrizza”, facendo chiudere i bracci della pinzetta. Chiudendosi, i bracci portano gli SBS a interagire con il ligando, creando nuovi punti di contatto e quindi rafforzando la presa. Geniale, no? È un modo ingegnoso per mimare il comportamento allosterico della FimH.

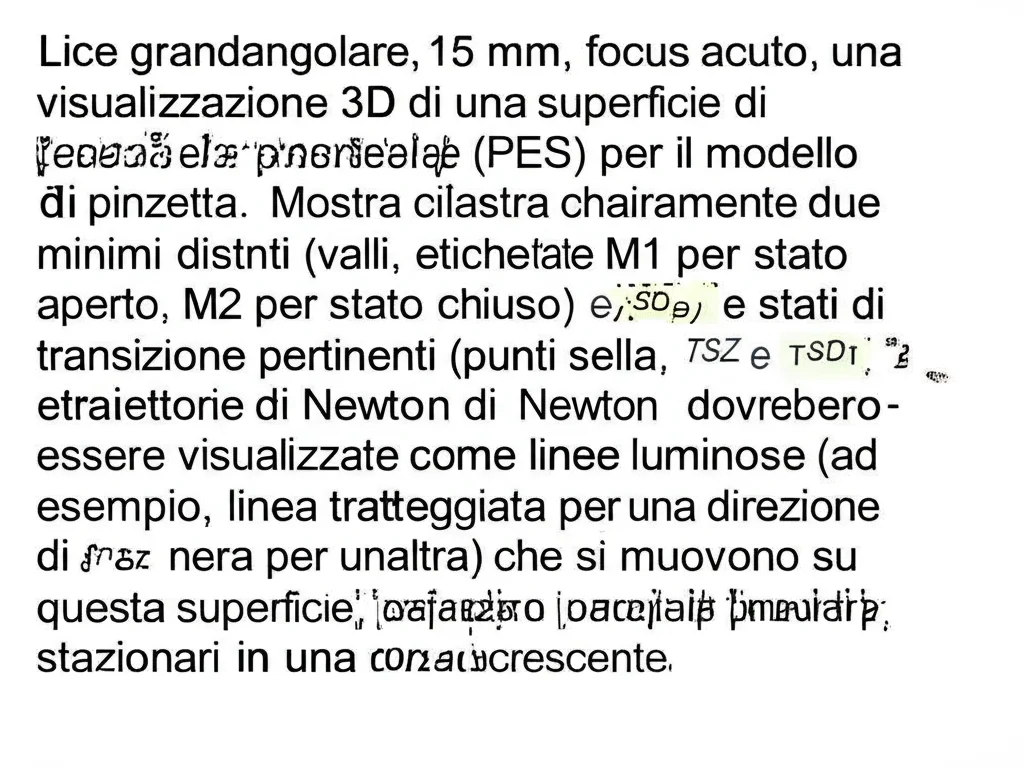

Il Paesaggio Energetico e le Traiettorie di Newton

Per studiare come si comporta questo modello sotto l’azione di una forza, dobbiamo addentrarci un po’ nella teoria. Ogni sistema molecolare ha una sua “superficie di energia potenziale” (PES). Pensatela come un paesaggio montuoso: le valli rappresentano gli stati stabili della molecola (come la pinzetta aperta o chiusa), mentre i passi montani sono le “barriere energetiche” che la molecola deve superare per passare da uno stato all’altro (questi passi sono chiamati stati di transizione, TS).

Quando applichiamo una forza esterna, questo paesaggio energetico si modifica. Le valli possono diventare più o meno profonde, i passi più o meno alti. Per capire come si muovono i punti stazionari (minimi e stati di transizione) su questa PES modificata, si usa uno strumento matematico chiamato Traiettorie di Newton (NT). In pratica, le NT ci dicono come la posizione di un minimo o di uno stato di transizione cambia al variare della forza applicata e della sua direzione. È un po’ come seguire il percorso che farebbe una biglia (che rappresenta lo stato del sistema) su questo paesaggio che si deforma.

Nel nostro modello a pinzetta, abbiamo principalmente due coordinate importanti: h, che rappresenta l’apertura/chiusura della pinzetta (la lunghezza dell’asse), e y, che rappresenta la distanza del ligando dal sito di legame principale, cioè la sua dissociazione. La PES viene costruita sommando diversi potenziali di Morse, che descrivono l’energia di legame tra le varie parti (ligando-MBS, ligando-SBS, interruttore).

Cosa Succede Quando Tiriamo?

Analizzando la PES del modello a pinzetta, si trovano due minimi principali:

- M1: corrisponde alla pinzetta aperta, con il ligando legato. Questa è una configurazione stabile.

- M2: corrisponde alla pinzetta chiusa, con il ligando legato più saldamente grazie agli SBS. Questo minimo è energeticamente più profondo di M1, il che significa che è ancora più stabile.

Per passare da M1 a M2, c’è una barriera energetica da superare, chiamata TSz. C’è anche un’altra via di “fuga”: la dissociazione diretta del ligando dalla pinzetta aperta, che passa per uno stato di transizione TSdi.

Ora, il bello viene quando applichiamo una forza. I ricercatori hanno esplorato cosa succede tirando in direzioni diverse.

Consideriamo una forza che agisce sia per chiudere la pinzetta sia per staccare il ligando (ad esempio, una forza con componenti uguali lungo h e y, che nel paper chiamano “dashed NT”).

Inizialmente, senza forza, la pinzetta è in M1 (aperta). Se la forza riesce a farla passare in M2 (chiusa), il sistema cade in una “trappola” energetica più profonda. Questo è già un indizio del comportamento catch-bond.

Ma la cosa più interessante è cosa succede alla barriera TSz (quella per passare da M2 indietro verso M1 o per “rompere” il legame dalla forma chiusa) quando si continua a tirare in questa direzione “dashed NT” partendo da M2. Ebbene, la barriera TSz aumenta con l’aumentare della forza! Questo è il cuore del comportamento catch-bond: più tiri (entro certi limiti), più il legame (nella sua forma chiusa e intrappolata) resiste. È come se la pinzetta, una volta chiusa e sotto tensione, stringesse ancora di più la sua preda.

Tuttavia, questo effetto non dura all’infinito. A forze più elevate, un’altra via di dissociazione, attraverso un nuovo stato di transizione superiore (TSu), diventa energeticamente più favorevole, e il legame torna a comportarsi come uno “slip-bond”, indebolendosi. Quindi, il catch-bond si manifesta in un intervallo specifico di forze.

E i Legami “Ideali”?

Ma non è finita qui! I ricercatori hanno provato a cambiare leggermente la direzione della forza: una piccola spinta per chiudere la pinzetta e una grossa per staccare il ligando (nel paper, una forza con direzione (0.1, 1), chiamata “black NT”). Partendo sempre dalla pinzetta chiusa (M2), cosa succede? In questo caso, la barriera TSz, pur aumentando leggermente, rimane quasi costante al crescere della forza, fino a un certo punto. Un legame la cui forza non dipende (o dipende pochissimo) dalla forza applicata è chiamato legame ideale. Quindi, questo modello a pinzetta non solo ci mostra i catch-bonds, ma con una piccola variazione nelle condizioni, esibisce anche un comportamento da legame ideale!

Perché è Importante?

Vi starete chiedendo: “Ok, affascinante, ma a cosa serve tutto ciò?”. Beh, capire i meccanismi fondamentali dietro i catch-bonds e i legami ideali è cruciale.

Primo, ci aiuta a comprendere meglio i sistemi biologici complessi che li utilizzano.

Secondo, e forse ancora più eccitante, apre la strada alla progettazione razionale di nuovi materiali con proprietà meccaniche su misura. Immaginate adesivi che diventano più forti sotto stress, o nanomacchine i cui componenti si assemblano o si disassemblano in risposta a forze specifiche.

Questo studio, pur essendo un modello “semplice” con solo due gradi di libertà (l’apertura h e la dissociazione y), cattura l’essenza del fenomeno. L’ “interruttore” nel modello può essere visto come una vibrazione a bassa frequenza della proteina (grandi masse, bassa rigidità), mentre le interazioni del ligando corrispondono a vibrazioni ad alta frequenza (piccola massa legata strettamente).

Certo, come sottolineano gli autori stessi, questo è un modello e ci sono delle semplificazioni. Non si affronta, per esempio, come la PES si relazioni esattamente con le curve di “tempo di vita del legame contro forza”, né la sensibilità alla temperatura. Ma è un passo avanti importantissimo. Ci fornisce un esempio concreto di PES che genera un comportamento catch-bond e persino ideale, e questo può ispirare la creazione di altri modelli e, chissà, un giorno, di materiali rivoluzionari.

Il campo dei catch-bonds è vasto e ancora pieno di misteri, ma con modelli come questa “pinzetta molecolare”, stiamo iniziando a svelarli, un “tiro” alla volta! È la dimostrazione che a volte, per fare un passo avanti, bisogna pensare in modo controintuitivo. E voi, siete pronti a tirare le somme?

Fonte: Springer