Modelli Meteo AI vs Fisica: Chi Vince la Sfida dell’Energia Atmosferica?

Ragazzi, parliamoci chiaro: l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando un sacco di campi, e le previsioni del tempo non fanno eccezione. Ormai sentiamo parlare sempre più spesso di modelli AI che promettono previsioni più accurate e veloci dei classici modelli “fisici”, quelli basati sulle equazioni che descrivono il comportamento dell’atmosfera. Ma quanto sono *davvero* bravi questi nuovi arrivati a catturare la complessità del nostro clima, specialmente quando scendiamo nei dettagli?

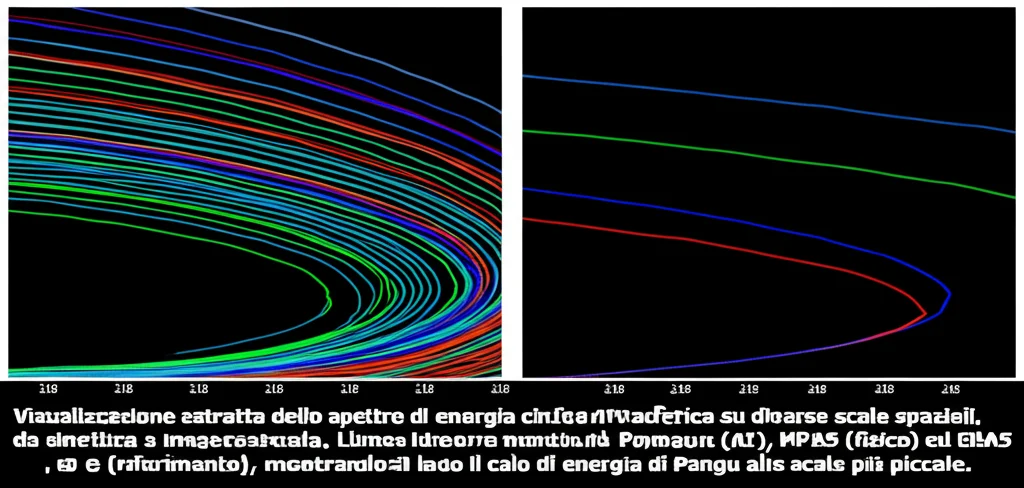

Ecco, mi sono tuffato in uno studio affascinante che mette a confronto diretto un pezzo da novanta dell’AI, il modello Pangu, con un modello tradizionale basato sulla fisica, chiamato MPAS. Come arbitro imparziale, abbiamo usato i dati di rianalisi ERA5, una specie di “verità” ricostruita del clima passato, che tra l’altro è proprio il set di dati su cui Pangu è stato addestrato. La domanda è semplice: chi descrive meglio l’energia cinetica dell’atmosfera, soprattutto su quelle scale intermedie, la cosiddetta “mesoscala”?

Le Pagelle Classiche: AI in Vantaggio (Ma C’è un Ma…)

Se guardiamo le metriche standard che usiamo di solito per valutare le previsioni, come l’errore quadratico medio (RMSE) e il coefficiente di correlazione dell’anomalia (ACC), la storia sembra chiara. Per le previsioni a breve e medio termine (fino a circa 8 giorni nel nostro esperimento di 11 giorni), Pangu batte MPAS (sia nella versione a 30 km di risoluzione che in quella a 15 km). Sembra più preciso, più vicino alla “realtà” di ERA5. Figuratevi che, usando l’ACC come metro, Pangu guadagna oltre 15 ore di “prevedibilità” rispetto a MPAS30!

Uno potrebbe dire: “Fantastico, l’AI vince!”. E invece no, o meglio, non del tutto. Fermarsi qui sarebbe come giudicare un libro dalla copertina. Perché quando andiamo a scavare più a fondo, analizzando come l’energia cinetica si distribuisce alle diverse scale spaziali – quello che chiamiamo lo spettro di energia cinetica – le cose si complicano.

Il Tallone d’Achille: L’Energia sulla Mesoscala

Qui casca l’asino, o meglio, l’algoritmo. Lo spettro di energia cinetica atmosferica ha una forma caratteristica, quasi una firma: alle scale più grandi (sinottiche) segue una certa pendenza (-3 in scala logaritmica), mentre alle scale intermedie (mesoscala, diciamo sotto i 1000-2000 km) la pendenza cambia e diventa -5/3. Questa è fisica consolidata, osservata e simulata più volte.

Ebbene, cosa fa Pangu? Alle grandi scale, va alla grande! Il suo spettro energetico è quasi sovrapponibile a quello di ERA5. Ma appena entriamo nella mesoscala (sotto i 1000 km circa, a seconda della quota), l’energia simulata da Pangu crolla drasticamente. Non riesce a replicare la pendenza del -5/3 e sottostima enormemente l’energia presente a queste scale rispetto sia a ERA5 che a MPAS. Anzi, più si scende di scala (lunghezze d’onda più piccole) e più si sale di quota (dalla bassa troposfera alla bassa stratosfera), più questo “buco” energetico di Pangu diventa evidente.

Questo ci dice una cosa importante: anche se la risoluzione “nominale” di Pangu (la griglia su cui lavora, 0.25°) è simile a quella di ERA5 e MPAS30, la sua risoluzione effettiva, cioè la sua capacità reale di rappresentare i fenomeni a piccole scale, è molto più bassa. È come avere una fotocamera con tanti megapixel sulla carta, ma con una lente sfocata che non cattura i dettagli fini. MPAS, al contrario, pur partendo magari un po’ meno preciso sulle grandi scale secondo le metriche RMSE/ACC, mantiene molta più energia e dettaglio sulla mesoscala, avvicinandosi di più a ERA5 (e la versione a 15km, MPAS15, fa ancora meglio).

Abbiamo anche scomposto l’energia cinetica nelle sue componenti “rotazionale” (legata ai vortici) e “divergente” (legata più a onde e flussi convergenti/divergenti). Le differenze si vedono in entrambe, ma sono particolarmente marcate nella componente divergente, specialmente salendo di quota. E analizzando separatamente tropici ed extratropici, vediamo che Pangu sottostima l’energia mesoscalare ovunque, ma il problema è ancora più accentuato ai tropici, specie nella bassa stratosfera.

Flussi di Energia: Come si Muove l’Energia tra le Scale

Per capire *perché* Pangu perda energia sulla mesoscala, abbiamo analizzato i “flussi spettrali”, cioè come l’energia si trasferisce da una scala all’altra. Immaginate l’energia come acqua che scorre tra diverse vasche (le scale). Ci sono due processi principali:

- Cascata Upscale: L’energia si sposta dalle piccole alle grandi scale (tipico dei sistemi baroclini, le grandi perturbazioni delle medie latitudini).

- Cascata Downscale: L’energia si sposta dalle grandi alle piccole scale, fino a dissiparsi (come nelle turbolenze).

Qui le cose si fanno interessanti. Alle scale più grandi (tra 7 e 20, in numeri d’onda), sia Pangu che MPAS mostrano una cascata upscale più forte di ERA5. Questo suggerisce che entrambi i modelli simulano un’instabilità baroclina più intensa. Pangu, in particolare, sembra molto bravo a catturare queste dinamiche su larga scala, risultando più vicino a ERA5 in termini di conversione da energia divergente a rotazionale a queste scale.

Ma quando guardiamo alla cascata downscale verso la mesoscala (oltre il numero d’onda 40, circa 1000 km), Pangu inizialmente trasferisce energia verso il basso con un’intensità simile a ERA5 (più di MPAS), soprattutto grazie alla componente divergente. Però, scendendo ancora di scala (oltre il numero d’onda 80-100), il flusso di energia verso le scale più piccole in Pangu si indebolisce rapidamente, diventando il più debole di tutti. In pratica, l’energia non riesce ad arrivare efficacemente alle scale mesoscopiche più piccole, e questo spiega perché lo spettro energetico crolli. MPAS15, con la sua risoluzione maggiore, riesce invece a mantenere un flusso energetico e interazioni tra modi rotazionali e divergenti molto più attivi a queste piccole scale.

Il Motore Verticale: Un Ingrediente Sottovalutato?

Un altro pezzo del puzzle è la velocità verticale. Pensate alle correnti ascensionali e discensionali nelle nuvole, nei temporali, o associate alle onde atmosferiche: sono fondamentali! Purtroppo, Pangu non fornisce direttamente la velocità verticale tra i suoi output. L’abbiamo dovuta diagnosticare noi a partire dai venti orizzontali usando l’equazione di continuità.

I risultati? Alle grandi scale, la velocità verticale diagnosticata per Pangu è la più vicina a quella di ERA5, addirittura più intensa di quella simulata da MPAS. Questo si riflette anche nei termini del bilancio energetico legati alla verticale: Pangu mostra una conversione da energia potenziale disponibile (APE) a energia cinetica divergente e un trasporto verticale di energia molto simili a ERA5 su larga scala. Ancora una volta, Pangu eccelle nel dominio delle grandi onde planetarie e barocline.

Ma, indovinate un po’? Appena entriamo nella mesoscala, la varianza (cioè l’intensità) della velocità verticale di Pangu crolla di nuovo. Sottostima pesantemente i moti verticali a queste scale, il che significa che fatica a rappresentare correttamente processi come la convezione o le onde di gravità, cruciali per l’energia mesoscalare. È un po’ come se il modello fosse bravo a vedere le grandi montagne ma non riuscisse a distinguere le colline e le valli più piccole.

Cosa Significa Tutto Questo (e Perché Essere Cauti)

Tirando le somme, questo studio ci mostra un quadro sfaccettato. Pangu, il modello AI, dimostra capacità previsionali notevoli sulle metriche standard a breve-medio termine e una rappresentazione eccellente delle dinamiche su larga scala, probabilmente perché ha “imparato” molto bene dal suo set di addestramento (ERA5). Tuttavia, mostra una debolezza significativa nella simulazione dell’energia e dei moti verticali sulla mesoscala. La sua risoluzione effettiva è inferiore a quella dei modelli fisici con risoluzione nominale simile.

Questo ha implicazioni importanti. Se un modello AI non cattura bene l’energia mesoscalare, potrebbe avere difficoltà a prevedere accuratamente fenomeni intensi e localizzati, come temporali violenti, cicloni tropicali o venti forti associati a tempeste specifiche (come è stato osservato in altri studi). L’accuratezza sulle grandi scale è fondamentale, ma per molte previsioni ad alto impatto, sono proprio i dettagli mesoscalari a fare la differenza.

Perché Pangu si comporta così? Le ragioni potrebbero essere diverse: forse le operazioni di convoluzione nelle reti neurali tendono a “lisciare” troppo i campi, filtrando le informazioni a piccola scala? O forse la funzione di costo usata durante l’addestramento non penalizza abbastanza gli errori sulla mesoscala? È anche possibile che non includere esplicitamente la velocità verticale tra le variabili di output e di training sia una limitazione.

È fondamentale sottolineare, però, che queste conclusioni sono specifiche per i modelli Pangu e MPAS usati in questo studio e per le configurazioni scelte. Serviranno altre ricerche, con altri modelli AI, altri modelli fisici e magari dati osservativi diversi, per confermare e generalizzare questi risultati.

Il viaggio per capire a fondo le capacità e i limiti dei modelli AI in meteorologia è appena iniziato. Sono strumenti potentissimi e promettenti, ma è chiaro che c’è ancora lavoro da fare per assicurarci che non solo ci diano la “risposta giusta” sulle grandi scale, ma che catturino anche la ricca e complessa fisica delle scale più piccole, quella che spesso determina gli eventi meteorologici più impattanti.

Fonte: Springer