Microbiota Intestinale: L’Inaspettato Regista della Risposta Immunitaria al Rotavirus

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel nostro corpo, più precisamente nel nostro intestino, alla scoperta di come i suoi minuscoli abitanti, il microbiota intestinale, possano influenzare in modo sorprendente la nostra risposta a un nemico comune, soprattutto tra i più piccoli: il Rotavirus (RV). E non solo all’infezione naturale, ma anche a come rispondiamo ai vaccini!

Il Rotavirus, per chi non lo conoscesse, è un tipetto davvero contagioso che causa gastroenteriti acute, soprattutto nei bambini. Nonostante esistano vaccini orali efficaci (come Rotarix® e RotaTeq®), la loro protezione non è sempre garantita al 100%, specialmente in alcune aree del mondo. Si parla di tassi di fallimento che possono arrivare quasi al 50% in regioni a basso e medio reddito. Una variabilità enorme! E noi scienziati ci siamo chiesti: perché? Cosa rende alcuni individui meno protetti di altri, pur essendo vaccinati?

L’indizio nascosto nell’intestino

Da tempo sospettavamo che il complesso ecosistema di batteri che popola il nostro intestino, il microbiota appunto, potesse giocare un ruolo chiave. Pensateci: i vaccini orali contro il Rotavirus vengono ingeriti, entrano direttamente in contatto con questo mondo brulicante di microbi. E se alcuni di questi batteri, invece di aiutarci, interferissero con l’efficacia del vaccino?

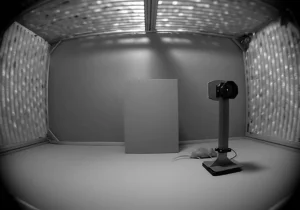

Per capirci qualcosa di più, abbiamo usato dei modelli animali, nello specifico dei topolini da laboratorio. Ma non topolini qualsiasi! Abbiamo lavorato con due gruppi di topolini C57BL/6 geneticamente identici, ma con una differenza fondamentale nel loro “bagaglio” batterico intestinale:

- Topolini EF (Excluded Flora): privi di alcuni batteri specifici, tra cui i famosi Batteri Segmentati Filamentosi (SFB).

- Topolini MPF (Murine Pathogen-Free Flora): colonizzati normalmente, inclusi gli SFB.

Gli SFB sono noti per essere dei “maestri” nel modulare il sistema immunitario a livello della mucosa intestinale. La nostra ipotesi era che proprio la presenza di SFB potesse mettere i bastoni tra le ruote al vaccino orale.

Esperimenti orali: una sorpresa nel microbiota

Abbiamo somministrato ai nostri topolini EF e MPF una dose orale di Rotavirus murino (ceppo EC). E cosa abbiamo osservato? Preparatevi alla sorpresa: i topolini MPF, quelli con gli SFB, eliminavano meno virus nelle feci e producevano meno anticorpi specifici (IgG nel siero e IgA nelle feci) rispetto ai topolini EF! Sembrava proprio che il loro microbiota, in particolare gli SFB, stesse in qualche modo “frenando” la risposta immunitaria al virus.

Per confermare il ruolo del microbiota, abbiamo trattato entrambi i gruppi di topi con un cocktail di antibiotici prima e durante l’inoculazione del virus. Risultato? Nei topi EF, gli antibiotici hanno ridotto ulteriormente l’eliminazione del virus (come già sapevamo da studi precedenti). Ma nei topi MPF, è successo l’opposto: l’eliminazione del virus è aumentata, e i livelli di anticorpi IgG sono saliti, raggiungendo quelli dei topi EF! Gli antibiotici, decimando la flora batterica (inclusi gli SFB, come confermato dall’analisi del 16S rRNA), avevano di fatto “liberato” la risposta immunitaria.

Curiosamente, nonostante queste differenze nella risposta iniziale, quando abbiamo provato a re-infettare i topi dopo 4 settimane (una “sfida” con lo stesso virus), tutti i gruppi (EF, MPF, con o senza antibiotici) erano completamente protetti. Questo ci dice che la protezione a lungo termine si sviluppa comunque, ma la risposta iniziale al vaccino orale è chiaramente modulata dal tipo di microbiota presente.

Alla ricerca dei mediatori: le proteine Reg3

Ma come fanno questi batteri a “parlare” con il nostro sistema immunitario e a smorzare la risposta al Rotavirus? Abbiamo analizzato l’espressione di vari geni legati all’infiammazione e all’immunità nell’intestino dei nostri topi. Ebbene, nei topi MPF (quelli con SFB e risposta ridotta) abbiamo trovato livelli significativamente più alti di due proteine specifiche: Reg3β e Reg3γ.

Queste proteine fanno parte della famiglia delle lectine di tipo C e sono note per avere proprietà antimicrobiche. Potevano essere loro le responsabili dell’effetto “freno”? Per verificarlo, abbiamo provato a iniettare queste proteine (ricombinanti, cioè prodotte in laboratorio) direttamente nei topi WT (Wild Type, normali) durante l’infezione orale con Rotavirus.

- Iniettando Reg3β o Reg3γ da sole, non abbiamo visto grandi effetti sull’infezione o sulla produzione di anticorpi.

- Ma iniettando Reg3β e Reg3γ insieme… bingo! L’infezione da Rotavirus veniva significativamente ritardata e la tendenza era a produrre meno anticorpi.

L’effetto era ancora più evidente in topi speciali chiamati Rag1-KO, che sono privi del sistema immunitario adattativo (quello che produce anticorpi specifici e cellule T memoria). In questi topi immunodeficienti, la combinazione di Reg3β e Reg3γ riusciva a sopprimere completamente l’infezione da Rotavirus! Questo suggerisce che queste proteine agiscono tramite meccanismi immunitari innati, indipendenti dagli anticorpi, e potrebbero rappresentare un futuro bersaglio terapeutico, specialmente per pazienti immunocompromessi.

Cambio di strategia: la via intramuscolare (IM)

Visto che il microbiota intestinale sembrava ostacolare la risposta al vaccino orale nei topi MPF (che possiamo considerare un modello per i “non-responder” umani), ci siamo chiesti: e se provassimo a somministrare il vaccino per un’altra via, bypassando l’intestino? Ad esempio, con un’iniezione intramuscolare (IM)?

Abbiamo provato diverse combinazioni nei topi MPF, usando dosi ridotte di virus orale per mimare una risposta debole:

- Due dosi orali: risposta anticorpale bassa, protezione dalla sfida successiva scarsa.

- Una dose orale + una dose IM: livelli di anticorpi IgG significativamente più alti e protezione robusta dalla sfida!

- Due dosi IM: anche in questo caso, ottima risposta anticorpale e protezione.

Sembra quindi che integrare la vaccinazione orale con una dose IM possa essere una strategia promettente per “risvegliare” il sistema immunitario e superare l’interferenza del microbiota intestinale, almeno nei nostri modelli animali.

Il colpo di scena: il microbiota influenza anche l’IM!

Pensavamo di aver aggirato il problema del microbiota usando la via IM. E invece, un’altra sorpresa! Abbiamo confrontato la risposta a una singola iniezione IM di Rotavirus (ceppo Wa, umano) nei topi EF e MPF. Entrambi i gruppi producevano livelli simili di anticorpi IgG nel siero (e pochissimi IgA fecali, come atteso per la via IM). Ma quando li abbiamo sfidati con il virus per via orale, i topi MPF erano significativamente meno protetti degli EF!

Questo risultato, confermato anche usando un altro ceppo di Rotavirus (RRV, scimmia), è stato un vero colpo di scena. Significa che il microbiota intestinale riesce a influenzare la risposta immunitaria sistemica e l’efficacia protettiva di un vaccino anche quando questo viene somministrato lontano dall’intestino, come nel muscolo!

Come è possibile? Ancora una volta, abbiamo usato gli antibiotici per vedere se dipendesse dal microbiota. Trattando i topi MPF con antibiotici prima e dopo l’iniezione IM, la loro protezione dalla sfida orale migliorava drasticamente, diventando simile a quella dei topi EF, pur senza cambiamenti significativi nei livelli di anticorpi IgG o IgA. Il microbiota era di nuovo il colpevole (o meglio, il modulatore)!

Abbiamo esteso l’osservazione anche a un altro vaccino iniettabile, quello contro l’influenza. Anche in quel caso, i topi MPF vaccinati erano meno protetti dalla sfida influenzale rispetto agli EF, e il trattamento antibiotico migliorava significativamente la loro protezione. Sembra proprio un effetto generale: il microbiota intestinale può “accordare” la risposta immunitaria sistemica anche ai vaccini iniettabili.

Chemiochine: messaggeri tra intestino e sistema immunitario?

Ma qual è il meccanismo dietro questa influenza a distanza? Abbiamo analizzato il profilo delle citochine (molecole segnale del sistema immunitario) nel siero dei nostri topi. Nei topi MPF non trattati con antibiotici (quelli meno protetti dalla vaccinazione IM), abbiamo notato livelli più bassi di due specifiche chemiochine: RANTES ed Eotaxina. Gli antibiotici, invece, riportavano i livelli di queste chemiochine a valori simili a quelli dei topi EF (più protetti).

RANTES ed Eotaxina sono note per richiamare diverse cellule immunitarie nel sito di infiammazione o vaccinazione. Poteva essere questa la chiave? Abbiamo fatto un ultimo esperimento: abbiamo aggiunto RANTES ed Eotaxina direttamente al vaccino Rotavirus (sia vivo che inattivato) iniettato nei topi MPF. I livelli di anticorpi non sono cambiati, ma la protezione dalla successiva sfida orale è diventata completa! Queste chemiochine agivano come veri e propri adiuvanti, potenziando l’efficacia del vaccino IM, probabilmente migliorando il reclutamento di cellule immunitarie cruciali.

Conclusioni e prospettive future

Cosa ci portiamo a casa da questo intricato viaggio? Che il nostro microbiota intestinale è un attore molto più potente e influente di quanto pensassimo. Non solo modula la risposta locale ai vaccini orali, ma estende i suoi “tentacoli” influenzando anche la risposta sistemica ai vaccini iniettabili.

- Abbiamo identificato specifici batteri (SFB) e molecole (Reg3β/γ) coinvolti nella riduzione dell’efficacia orale.

- Abbiamo mostrato che combinare vaccinazione orale e IM può superare questa resistenza.

- Abbiamo scoperto che il microbiota influenza anche l’efficacia IM, forse tramite la modulazione di chemiochine come RANTES ed Eotaxina.

- Abbiamo proposto che RANTES ed Eotaxina possano essere usati come nuovi adiuvanti per potenziare i vaccini iniettabili.

Questi risultati, seppur ottenuti su modelli murini e con le dovute cautele (sono necessarie conferme cliniche sull’uomo!), aprono scenari importantissimi. Potrebbero spiegare parte della variabilità nell’efficacia dei vaccini osservata tra diverse popolazioni umane e suggerire nuove strategie per migliorare la protezione vaccinale, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove il Rotavirus fa ancora troppe vittime e dove le caratteristiche del microbiota potrebbero giocare un ruolo ancora più marcato. La ricerca continua, ma una cosa è certa: per capire a fondo l’immunità, dobbiamo sempre tenere d’occhio i nostri coinquilini intestinali!

Fonte: Springer