Microbiota Intestinale e Cancro Cervicale: Un Legame Inaspettato (ma Causale!)

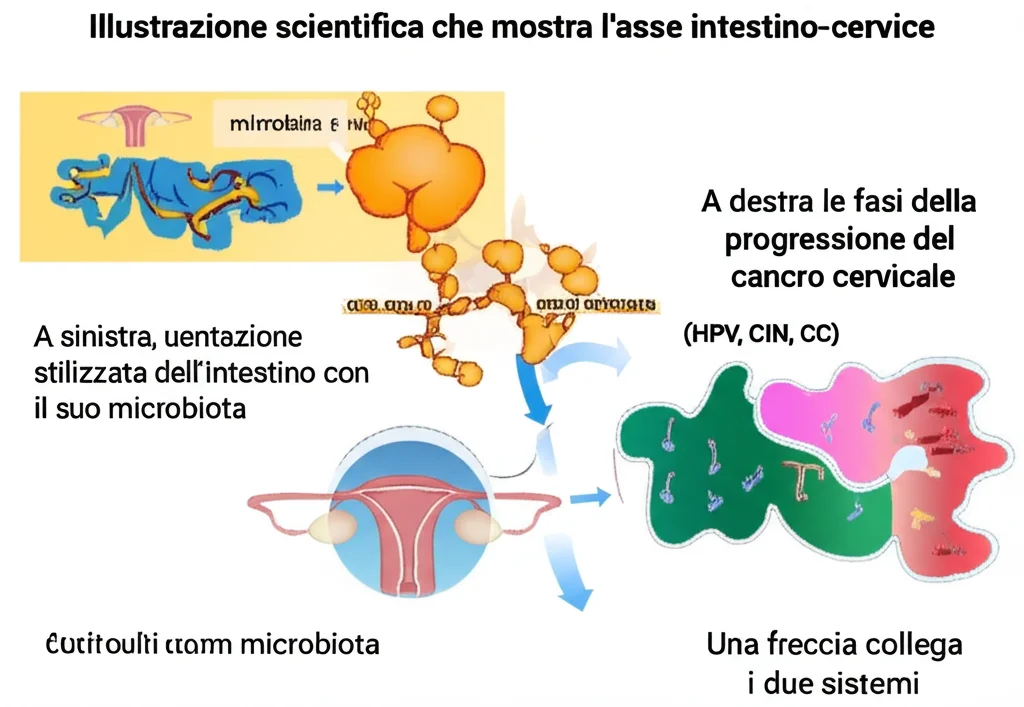

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta emergendo dalla ricerca scientifica: il legame tra i batteri che popolano il nostro intestino, il famoso microbiota intestinale, e la progressione delle lesioni che possono portare al cancro cervicale. Sì, avete capito bene, sembra che ci sia un’autostrada nascosta tra il nostro intestino e la cervice uterina, un “asse intestino-cervice”, e quello che succede in un punto può influenzare l’altro.

Sappiamo da tempo che il cancro cervicale è uno dei tumori più comuni nelle donne a livello globale. La causa principale è l’infezione persistente da alcuni tipi di Papillomavirus Umano (HPV), definiti ad alto rischio (hrHPV). Normalmente, il nostro sistema immunitario riesce a sconfiggere l’infezione, ma a volte il virus persiste e può portare a lesioni precancerose chiamate Neoplasia Cervicale Intraepiteliale (CIN), che vanno da basso grado (CIN1) ad alto grado (CIN3). Se non trattate, queste lesioni possono evolvere in cancro vero e proprio (CC). I tipi HPV16 e 18 sono i “cattivi” più comuni, responsabili di circa il 70% dei casi.

Finora, molta ricerca si è concentrata sul microbiota vaginale e il suo ruolo nel cancro cervicale, ed è logico, vista la vicinanza. Ma l’idea che anche i batteri intestinali possano giocare un ruolo è più recente e, devo dire, piuttosto intrigante. Alcuni studi osservazionali avevano già notato differenze nella composizione del microbiota intestinale tra donne sane e donne con cancro cervicale. Ad esempio, si era visto più Bacteroidetes e meno Firmicutes nelle pazienti. Altri studi avevano persino identificato dei biomarcatori batterici nelle feci per predire il cancro cervicale con modelli di machine learning.

Il Problema della Causalità: Correlazione non è Causa

Il punto debole di questi studi osservazionali, però, è sempre lo stesso: trovano associazioni, correlazioni, ma non possono stabilire con certezza un rapporto di causa-effetto. È il microbiota alterato che favorisce il cancro, o è il cancro (o le sue terapie come chemio e radioterapia, o l’uso di antibiotici) che altera il microbiota? E poi ci sono mille altri fattori che possono confondere le acque: la dieta, lo stile di vita, altri fattori ambientali… Insomma, come capire chi influenza chi?

Idealmente, servirebbero studi clinici randomizzati (RCT), il gold standard per provare la causalità. Ma immaginate la difficoltà di fare un RCT sul microbiota intestinale in questo contesto! Sarebbe complesso, costoso e pieno di limiti tecnologici.

La Soluzione Elegante: La Randomizzazione Mendeliana (MR)

Ed è qui che entra in gioco una tecnica statistica potentissima e, lasciatemelo dire, geniale: la Randomizzazione Mendeliana (MR). In pratica, la MR usa le nostre variazioni genetiche come “strumenti” naturali per indagare i rapporti causa-effetto. Funziona un po’ come un RCT naturale. Alla nascita, ereditiamo casualmente delle varianti genetiche (chiamate SNP, Single-Nucleotide Polymorphisms) dai nostri genitori, secondo le leggi di Mendel. Alcune di queste varianti sono associate, ad esempio, a una maggiore o minore abbondanza di certi batteri intestinali. Poiché queste varianti genetiche sono assegnate casualmente alla nascita e non sono (o almeno, non dovrebbero essere) influenzate da fattori confondenti come la dieta o le terapie che subentrano dopo, possiamo usarle per vedere se avere geneticamente una certa composizione del microbiota intestinale influisce sul rischio di sviluppare lesioni cervicali.

Se le varianti genetiche associate a un certo tipo di microbiota sono anche associate a un maggior (o minor) rischio di HPV, CIN o CC, allora abbiamo una forte evidenza di un legame causale che va dal microbiota alla malattia, e non viceversa! Ovviamente, ci sono delle assunzioni tecniche da rispettare perché l’analisi sia valida (gli SNP devono essere fortemente legati all’esposizione, non legati ai confondenti e influenzare l’esito solo attraverso l’esposizione), ma è un metodo incredibilmente utile quando gli RCT non sono fattibili.

Cosa Abbiamo Scoperto: Batteri Buoni e Cattivi per la Cervice

Utilizzando questa tecnica MR su dati genetici e di microbiota provenienti da migliaia di persone (dal consorzio MiBioGen) e dati GWAS (Genome-Wide Association Studies) relativi all’infezione da HPV16/18 (misurata tramite le proteine E7 nel siero), alla CIN e al CC (dal UK Biobank e altri database), lo studio ha fatto scoperte davvero interessanti. Hanno analizzato ben 196 taxa batterici (tra generi, famiglie, ordini, ecc.).

Ecco un riassunto dei risultati principali, separati per fase della progressione del cancro:

1. Infezione da HPV ad Alto Rischio:

- Protettori (riducono il rischio): Coriobacteriia (classe, ordine e famiglia), Ruminococcusgnavusgroup (genere), Porphyromonadaceae (famiglia), Marvinbryantia (genere).

- Promotori (aumentano il rischio): Bacteroidia (classe), Eubacteriumfissicatenagroup (genere), Bilophila (genere), Faecalibacterium (genere), Bacteroidales (ordine), Bacteroidetes (phylum), Adlercreutzia (genere, per entrambi HPV16 e 18), Dorea (genere), Lactobacillus (genere).

Sono stati identificati in totale 17 taxa associati all’infezione da HPV. È interessante notare il ruolo apparentemente negativo del genere Lactobacillus nell’intestino per l’infezione da HPV, che contrasta con il suo ruolo protettivo ben noto nel microbiota vaginale. Questo suggerisce che lo stesso batterio può avere effetti diversi a seconda del “quartiere” in cui vive e forse attraverso meccanismi diversi (es. modulazione immunitaria sistemica dall’intestino vs. acidificazione locale nella vagina). Anche Faecalibacterium, spesso considerato “buono” per l’intestino perché produce butirrato anti-infiammatorio, qui sembra essere un fattore di rischio per l’infezione da HPV. Forse riflette uno squilibrio immunitario o un contesto microbico alterato.

2. Neoplasia Cervicale Intraepiteliale (CIN):

- Protettori (riducono il rischio): Escherichia.Shigella (genere), Lachnospira (genere).

- Promotori (aumentano il rischio): Eubacteriumventriosumgroup (genere), Ruminococcustorquesgroup (genere), Anaerostipes (genere), Faecalibacterium (genere), Paraprevotella (genere), Ruminiclostridium5 (genere).

Qui abbiamo 9 taxa associati. Notate come Faecalibacterium continui ad essere un fattore di rischio anche in questa fase, suggerendo un ruolo persistente nel passaggio da infezione a lesione precancerosa. Al contrario, Lachnospira, un altro produttore di acidi grassi a catena corta (SCFA) benefici, sembra protettivo.

3. Cancro Cervicale (CC):

- Protettori (riducono il rischio): Defluviitaleaceae (famiglia), RuminococcaceaeUCG011 (genere), DefluviitaleaceaeUCG011 (genere).

- Promotori (aumentano il rischio): Eubacteriumventriosumgroup (genere), Intestinimonas (genere), LachnospiraceaeNC2004 group (genere), RuminococcaceaeUCG003 (genere).

Per il cancro vero e proprio, sono stati identificati 7 taxa associati. È significativo che Eubacteriumventriosumgroup sia un fattore di rischio sia per la CIN che per il CC, indicando un ruolo dannoso continuo nella progressione verso il cancro invasivo.

Un Microbiota Diverso per Ogni Fase (e Alcuni Attori Persistenti)

La cosa più affascinante è che questi risultati suggeriscono che comunità microbiche intestinali diverse giocano ruoli specifici (protettivi o dannosi) nelle diverse fasi della progressione del cancro cervicale. È come se ci fosse un “microbiota specifico di fase”.

Ma non solo: alcuni batteri sembrano essere dei “cattivi” persistenti. Abbiamo visto Faecalibacterium associato sia all’infezione da HPV che alla CIN, e Eubacteriumventriosumgroup associato sia alla CIN che al CC. Identificare questi attori chiave che agiscono su più fasi potrebbe essere cruciale per future strategie di prevenzione o terapia.

Ad esempio, il genere Bilophila, trovato come fattore di rischio per l’infezione da HPV, è noto per produrre acido solfidrico (H₂S), che può danneggiare la barriera intestinale, causare infiammazione sistemica e forse compromettere la sorveglianza immunitaria contro il virus. Altri batteri, come quelli dell’ordine Bacteroidales (rischio per HPV18), potrebbero degradare il muco protettivo intestinale, portando a un “intestino permeabile” che influisce sull’immunità sistemica.

Implicazioni Cliniche e Future Direzioni

Cosa ce ne facciamo di tutte queste informazioni? Beh, le implicazioni sono potenzialmente enormi!

- Screening e Stratificazione del Rischio: Potremmo usare l’analisi del microbiota fecale (un campione non invasivo!) per identificare le donne a maggior rischio di progressione della malattia, magari in aggiunta ai test HPV e Pap test attuali.

- Prevenzione e Terapia: Se certi batteri sono dannosi, potremmo cercare di ridurli (es. con interventi dietetici mirati, prebiotici, o forse anche antibiotici specifici?). Se altri sono protettivi, potremmo provare a incrementarli (es. con probiotici mirati o trapianti di microbiota fecale?).

- Target Terapeutici: Capire i meccanismi precisi con cui questi batteri influenzano l’immunità o il metabolismo potrebbe portare a nuovi farmaci.

Pensate a interventi combinati: magari sopprimere i batteri “cattivi” durante le fasi precancerose e contemporaneamente potenziare quelli “buoni” per rafforzare le difese immunitarie.

Ovviamente, siamo ancora all’inizio. Questo studio MR fornisce forti evidenze di causalità, ma ha i suoi limiti. Si basa principalmente su dati di popolazioni europee, quindi serve confermarlo in altre etnie. Alcuni risultati avevano p-value solo nominalmente significativi (non superavano la correzione statistica più stringente), anche se non vanno ignorati. E, come sempre, la MR non elimina completamente la possibilità di confondenti residui o pleiotropia (quando una variante genetica influenza più tratti).

Soprattutto, questi risultati sono “generatori di ipotesi”. Servono ora studi sperimentali (in laboratorio, su modelli animali) per confermare il ruolo causale di questi specifici batteri e capire esattamente *come* agiscono sull’asse intestino-cervice. Bisognerà anche esplorare l’interazione con il microbiota presente direttamente nel tumore cervicale, un’altra area di ricerca emergente.

In conclusione, questo studio ci apre una finestra su una complessità biologica incredibile. L’idea che i nostri inquilini intestinali possano influenzare causalmente lo sviluppo di un cancro in un organo apparentemente distante come la cervice è sbalorditiva e sottolinea ancora una volta quanto sia importante prenderci cura del nostro microbiota. La ricerca sull’asse intestino-cervice è solo all’inizio, ma promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla prevenzione e al trattamento del cancro cervicale. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro!

Fonte: Springer