Rocce che si Rompono: Il Mio Nuovo Metodo per Capire (e Prevedere) le Fratture Complesse!

Ciao a tutti! Sono sempre stato affascinato da come le cose si rompono. Non in senso distruttivo, eh! Piuttosto, dal punto di vista scientifico: cosa succede a livello microscopico quando un materiale cede? E come possiamo prevederlo? Questo è cruciale, specialmente quando parliamo di rocce. Pensate a gallerie, pendii, fondamenta… la stabilità di queste strutture dipende dalla nostra capacità di capire come la roccia potrebbe fratturarsi sotto stress.

Negli anni, noi ingegneri e ricercatori abbiamo sviluppato tanti metodi numerici per simulare queste fratture. Alcuni trattano le crepe come vere e proprie discontinuità da seguire passo passo (metodi discreti), altri le “spalmano” nel materiale riducendone la resistenza (metodi smeared). Entrambi hanno i loro pro e contro. I metodi discreti faticano con geometrie complesse e fratture multiple, soprattutto in 3D, perché richiedono di ridisegnare continuamente la “mappa” del materiale (remeshing) o di tracciare il percorso della crepa. I metodi smeared, d’altro canto, possono dare risultati che dipendono troppo da come suddividiamo il materiale per l’analisi (la “mesh”).

Entra in Scena il Phase-Field: Un Approccio Elegante

Recentemente, un approccio chiamato Phase-Field ha preso piede e sta diventando quasi lo standard de facto. Perché? Ha due vantaggi pazzeschi. Primo, come i metodi smeared, tratta la frattura non come una linea netta, ma come un campo scalare (una variabile che cambia gradualmente nello spazio, chiamata appunto “phase-field” o campo di fase della frattura) che va da 0 (materiale intatto) a 1 (materiale completamente fratturato). Questo permette di simulare la nascita e la propagazione di crepe anche molto complesse automaticamente, senza dover ridisegnare la mesh o inseguire la frattura. Secondo, grazie a come è formulato (includendo i gradienti del phase-field e una “scala di lunghezza interna”), non soffre della dipendenza dalla mesh!

Ovviamente, anche il phase-field ha avuto la sua evoluzione. I primi modelli (come l’AT2) avevano qualche difettuccio, tipo crepe “sfumate” troppo larghe. Modelli successivi (come l’AT1 o il modello di Wu) hanno risolto questo problema, localizzando meglio la zona danneggiata. Un’altra cosa fondamentale è assicurarsi che il danno sia irreversibile: una volta che la roccia si è danneggiata, non può “guarire” magicamente se lo sforzo diminuisce. Questo si ottiene con tecniche specifiche, come l’introduzione di un campo “storico” che tiene traccia della massima sollecitazione subita.

Il Problema dell’Asimmetria Tensione-Compressione

C’è un però. Molti modelli phase-field trattano il materiale come se rispondesse allo stesso modo sia in trazione (quando viene tirato) sia in compressione (quando viene schiacciato). Ma sappiamo bene che le rocce (e molti materiali fragili o quasi-fragili) non si comportano affatto così! Sono molto più resistenti a compressione che a trazione. Questo comportamento asimmetrico è fondamentale da catturare.

Come fare? Una soluzione molto usata è la decomposizione dell’energia di deformazione. Immaginate l’energia accumulata nel materiale a causa della deformazione: invece di considerarla un blocco unico, la “dividiamo” in parti diverse. Ci sono vari modi per farlo:

- Split Spettrale (Miehe et al.): Separa i contributi legati alle deformazioni principali positive (trazione) da quelle negative (compressione).

- Split Sferico-Deviatorico (Amor et al.): Separa la parte di energia dovuta al cambiamento di volume (sferica) da quella dovuta al cambiamento di forma (deviatorica).

Questi approcci permettono di “attivare” la propagazione della frattura solo per certi tipi di deformazione (tipicamente quelle legate alla trazione o al taglio indotto da trazione). Alcuni modelli, chiamati “anisotropi”, usano queste componenti separate anche per calcolare lo stress e la rigidezza del materiale. Altri, come il modello “ibrido” di Ambati et al., calcolano stress e rigidezza in modo isotropo (più semplice) ma usano le componenti separate dell’energia solo per calcolare la “forza motrice” che fa avanzare la frattura. Questo approccio ibrido, anche se meno rigoroso dal punto di vista variazionale, è spesso più robusto numericamente e più facile da implementare. È la strada che abbiamo deciso di esplorare e potenziare.

La Sfida del Taglio da Compressione e la Nostra Soluzione Ibrida

Ok, gestire l’asimmetria tensione-compressione è un passo avanti. Ma c’è un’altra complicazione: le rocce possono rompersi anche per taglio quando sono sotto compressione. Pensate a una colonna schiacciata: non si sbriciola semplicemente, spesso si formano crepe inclinate, da taglio. Molti modelli faticavano a catturare questo fenomeno specifico.

Qui entra in gioco il cuore del nostro lavoro. Ci siamo chiesti: possiamo creare un modello ibrido che non solo distingua trazione e compressione, ma anche tra taglio indotto da trazione e taglio indotto da compressione, e che funzioni bene anche in 3D?

La risposta è sì! Abbiamo sviluppato un nuovo metodo ibrido phase-field che fa proprio questo. Ecco come funziona, in sintesi:

- Decomposizione Sferico-Spettrale-Deviatorica: Abbiamo combinato e raffinato le tecniche di decomposizione esistenti. Prima separiamo l’energia in una parte volumetrica (sferica) e una di forma (deviatorica). Poi, la parte sferica viene divisa in una componente di trazione (che contribuisce alla frattura) e una di compressione (che non contribuisce, perché la compressione pura non dovrebbe rompere il materiale in questo modo). La parte deviatorica, che rappresenta il taglio, viene ulteriormente suddivisa usando lo split spettrale in: una parte legata al taglio da trazione, una parte legata al taglio da compressione, e una parte “negativa” che non causa danno.

- Tre Energie di Frattura: A differenza di molti modelli che usano una sola energia di frattura (Gc), noi ne introduciamo tre distinte: GcI per la frattura in pura trazione (Modo I), GcII per la frattura da taglio indotto da trazione (Modo II tensile), e GcIII per la frattura da taglio indotto da compressione (Modo II compressivo). Questo ci permette di calibrare meglio il modello sul comportamento reale del materiale.

- Criterio di Mohr-Coulomb: Per decidere quando il taglio da compressione diventa critico, integriamo il classico criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, ben noto in geotecnica, che lega la resistenza al taglio alla pressione normale e alle proprietà del materiale (coesione c e angolo di attrito φ).

- Nuova Forza Motrice Ibrida: Combinando le componenti energetiche rilevanti (trazione volumetrica, taglio da trazione, taglio da compressione attivato da Mohr-Coulomb) con le rispettive energie di frattura, otteniamo una nuova formula per la forza motrice che guida l’evoluzione del phase-field (cioè, la propagazione della crepa).

- Implementazione Robusta: Abbiamo implementato questo modello nel framework degli elementi finiti (FEM), usando solutori numerici avanzati (come il metodo Newton-Raphson alternato e un solutore con vincoli per garantire che il danno sia sempre tra 0 e 1 e non diminuisca mai). Abbiamo creato due versioni, basate sui modelli AT1 e AT2, che abbiamo chiamato rispettivamente CAT1 (Compressive AT1) e CAT2 (Compressive AT2).

La vera novità sta nella combinazione di questa decomposizione dettagliata, le tre energie di frattura e il criterio di Mohr-Coulomb all’interno di un modello ibrido, e la sua applicazione efficace a problemi tridimensionali, che erano una sfida notevole.

Alla Prova dei Fatti: Validazione con Esempi Benchmark

Un nuovo metodo è bello sulla carta, ma funziona davvero? Per verificarlo, abbiamo messo alla prova i nostri modelli CAT1 e CAT2 su una serie di casi benchmark, problemi classici di cui si conoscono i risultati sperimentali o numerici da altri studi affidabili. Abbiamo simulato:

- Una piastra intagliata sotto taglio puro.

- Una matrice con un’inclusione rigida, sia in trazione che in compressione.

- Una piastra di roccia con un singolo difetto inclinato sotto compressione (sia in 2D che in 3D).

- Una piastra di roccia con due difetti paralleli sotto compressione, variando la loro distanza (sia in 2D che in 3D).

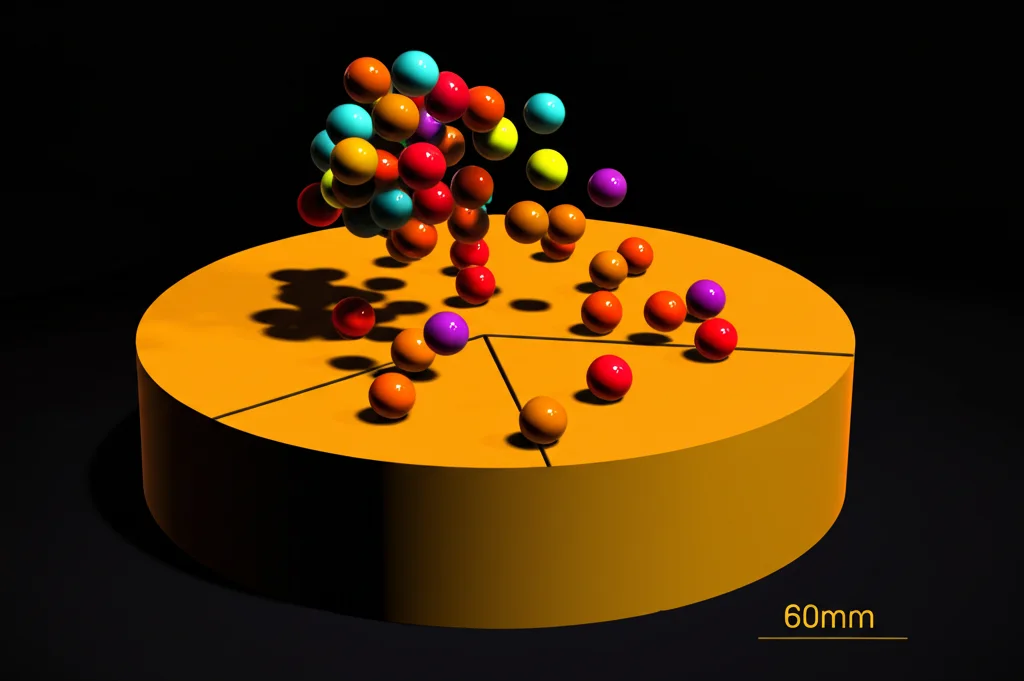

- Un disco Brasiliano “appiattito” sotto compressione (test di splitting, sia in 2D che in 3D).

- Una piastra con un foro centrale sotto compressione (sia in 2D che in 3D).

I risultati sono stati molto incoraggianti! Le curve carico-spostamento e, soprattutto, i percorsi delle fratture simulati dai nostri modelli si sono dimostrati in ottimo accordo con i dati sperimentali e con le simulazioni di riferimento pubblicate.

Abbiamo notato alcune differenze tra CAT1 e CAT2. In generale, entrambi riescono a simulare efficacemente le fratture complesse, specialmente in 3D. Tuttavia, in alcuni casi 2D, il modello CAT1 ha mostrato delle zone di danno un po’ troppo diffuse o “irrealistiche”, forse a causa di un’approssimazione meno accurata dell’energia di frattura in quel modello specifico. Il modello CAT2, basato sulla funzione geometrica quadratica, sembra comportarsi in modo più robusto e realistico in generale, specialmente nel catturare l’inizio e la propagazione delle crepe da taglio sotto compressione.

Una cosa interessante che è emersa è che il nostro metodo definisce implicitamente un criterio di rottura accoppiato energia-resistenza. Non si basa solo sull’energia necessaria a creare nuova superficie di frattura, né solo sul raggiungimento di una resistenza limite (come Mohr-Coulomb da solo), ma su una combinazione delle due, che dipende anche dalla scala di lunghezza del phase-field. Questo ci sembra un modo più fondamentale e fisicamente sensato per descrivere la rottura, specialmente in compressione.

Perché è Importante? Prospettive Future

Questo nuovo metodo ibrido phase-field rappresenta, a mio avviso, un passo avanti significativo. Ci fornisce uno strumento numerico potente e versatile per:

- Simulare accuratamente la propagazione di fratture complesse (multiple, curve, in 3D) in materiali simili alla roccia.

- Catturare l’importante differenza di comportamento tra trazione e compressione.

- Distinguere tra fratture da taglio indotte da trazione e quelle indotte da compressione, usando energie di frattura dedicate.

- Integrare criteri di resistenza classici come Mohr-Coulomb in un framework energetico.

- Evitare i problemi di dipendenza dalla mesh e la necessità di remeshing o tracciamento delle crepe.

Tutto questo ha un potenziale enorme per le applicazioni ingegneristiche, migliorando le analisi di stabilità e sicurezza di strutture geotecniche e opere in sotterraneo.

Certo, c’è ancora lavoro da fare. Una limitazione attuale è che il modello ibrido, nella sua forma attuale, non gestisce esplicitamente il contatto tra le facce della frattura una volta che si è formata (il cosiddetto “contatto unilaterale”) né l’attrito tra di esse. Estendere il metodo per includere questi aspetti, così come accoppiarlo con altri fenomeni fisici (come il flusso di fluidi nelle fratture), sono le direzioni affascinanti per la ricerca futura.

In conclusione, siamo entusiasti dei risultati ottenuti. Crediamo che questo approccio offra una via promettente per svelare i meccanismi complessi della frattura fragile e per fornire agli ingegneri strumenti di simulazione sempre più affidabili.

Fonte: Springer