Addio Complessità, Benvenuto Metodo CII: La Svolta nell’Analisi dei Materiali Semiconduttori!

Amici appassionati di scienza e tecnologia, oggi voglio parlarvi di una sfida che, come ricercatori, affrontiamo spesso: analizzare in dettaglio i materiali, specialmente quelli super performanti come i semiconduttori, per scovare impurità e difetti che potrebbero comprometterne l’efficienza. Immaginate di dover guardare dentro un cristallo con una precisione incredibile! Una delle tecniche più potenti che abbiamo a disposizione è l’imaging a diffrazione di raggi X basato sulle curve di rocking (RC-XRDI). Tuttavia, i dati che otteniamo sono spesso complessi, con curve che non assomigliano affatto a quelle belle e simmetriche dei libri di testo. E qui iniziano i dolori, perché i metodi tradizionali di analisi, basati sull’adattamento di queste curve (il cosiddetto “curve fitting”), vanno in crisi.

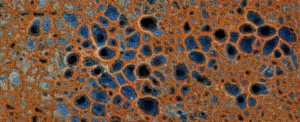

Ecco perché, con un pizzico di orgoglio, vi presento un nuovo approccio che abbiamo sviluppato: il metodo dell’Intensità Cumulativa Integrata (CII). Questo sistema ci permette di superare molti dei limiti del fitting tradizionale, soprattutto quando ci troviamo di fronte a curve con “caratteristiche aggiuntive” come picchi sdoppiati o multipli, che sono un vero e proprio grattacapo. Il bello del metodo CII? Non c’è bisogno di fare fitting complessi né calcoli interminabili! Possiamo estrarre la larghezza dei picchi a diverse altezze normalizzate (FWxM) e ottenere informazioni extra sui difetti che prima ci sfuggivano. Analizzando l’allargamento e la posizione dei picchi delle curve di rocking, l’RC-XRDI, potenziato dal CII, ci svela la natura e la distribuzione di questi difetti. Lo abbiamo applicato con successo a strati omoepitassiali di carburo di silicio 4H (4H-SiC) spessi 10 μm, e i risultati sono stati entusiasmanti! Siamo riusciti a rilevare spostamenti nella posizione dei picchi e a generare mappe dettagliate dell’allargamento indotto dai difetti a diverse frazioni dell’intensità massima (1%, 10% e 50%). E non è tutto: il metodo CII si è rivelato robustissimo anche per validare la precisione con cui rileviamo l’intensità di fondo, un altro aspetto cruciale.

Cos’è l’RC-XRDI e Perché il Carburo di Silicio (4H-SiC) è Così Speciale?

Partiamo dalle basi. L’imaging a diffrazione di raggi X basato sulle curve di rocking (RC-XRDI) è una tecnica sofisticata che ci fornisce dettagli incredibili sulla deformazione (strain), la mosaicita (cioè quanto i blocchetti cristallini sono disallineati) e i difetti all’interno di un reticolo cristallino. Come funziona? In pratica, ruotiamo il campione attorno al suo angolo di Bragg (l’angolo a cui avviene la diffrazione) e catturiamo immagini bidimensionali ad alta risoluzione. Questo ci permette di mappare le curve di rocking locali, pixel per pixel, su un’area del campione. È fondamentale per valutare la qualità dei materiali semiconduttori che, sebbene maturi e commercializzati, presentano ancora densità di difetti relativamente alte. Un esempio lampante è il carburo di silicio (SiC).

Il 4H-SiC è uno dei politipi più comuni del SiC, amatissimo per i dispositivi elettronici di potenza grazie alle sue eccezionali proprietà:

- Elevato campo elettrico critico (2.8 MV cm−1)

- Ampio bandgap (3.2 eV)

- Alta conducibilità termica (300 W K−1cm−1)

Queste caratteristiche lo rendono ideale per dispositivi a media e alta tensione (>1.2 kV), che troviamo ormai comunemente sul mercato. Pensate che la domanda maggiore arriva dal settore delle auto ibride e completamente elettriche, e si prevede che il mercato dei dispositivi di potenza in SiC raggiungerà i 10 miliardi di dollari entro il 2030! Tuttavia, c’è un “ma”: l’alta densità di difetti. Parliamo di:

- Dislocazioni a vite filettanti (TSDs, 102−103cm−2)

- Dislocazioni a spigolo filettanti (TEDs, 103−104cm−2)

- Stacking faults (SFs, < 10 cm−2)

- Dislocazioni del piano basale (BPDs, 101−103cm−2)

Questi “intrusi” possono degradare significativamente le prestazioni, la resa e l’affidabilità dei dispositivi. Ecco perché identificare informazioni aggiuntive sui difetti è cruciale per sviluppare strategie per ridurli e mitigarli.

Il Tallone d’Achille dei Metodi Tradizionali

Tradizionalmente, per valutare la qualità dei materiali cristallini, si è usata la larghezza a metà altezza del massimo (FWHM) della curva di rocking, confrontandola con il FWHM teorico di un cristallo perfetto. L’analisi RC-XRDI si è spesso basata pesantemente sul “curve fitting”, che però funziona bene solo per curve idealizzate e simmetriche. A causa della bassa divergenza del fascio, specialmente quando si usano sorgenti di sincrotrone, le curve di rocking spesso deviano da un profilo Gaussiano, soprattutto in campioni con regioni contenenti strutture di difetti complesse. Queste producono picchi multipli, sdoppiamenti o allargamenti asimmetrici. In questi casi, i metodi di curve fitting richiedono modelli di adattamento appropriati, diventano imprecisi, necessitano di un’elaborazione computazionalmente intensiva e rischiano di portare a interpretazioni errate dei dati. L’effetto quantitativo dei difetti può essere valutato calcolando la posizione del picco e l’allargamento del picco usando il FWHM per misurare approssimativamente la densità delle dislocazioni.

Entra in Scena il Metodo CII: La Nostra Soluzione Innovativa

Per superare questi ostacoli, abbiamo proposto il metodo dell’Intensità Cumulativa Integrata (CII) per analizzare i dati RC-XRDI. Questo approccio elimina la necessità di calcolare il coefficiente di determinazione (R-quadro), permettendo la misurazione diretta della larghezza completa a una frazione dell’intensità massima (FWxM). Il metodo CII cattura informazioni essenziali sull’allargamento indotto dai difetti, rivelando come ogni tipo di difetto contribuisca diversamente all’allargamento del picco, un aspetto spesso oscurato o ignorato nell’analisi tradizionale.

Ma come funziona nel dettaglio? Il processo inizia determinando un’intensità di soglia come segnale di fondo in ogni pixel. Questo avviene in tre passaggi:

- Analizzando una singola immagine della curva di rocking e lasciando i dati di fondo in ogni pixel.

- Usando un fitting con spline cubiche di lisciatura per trovare l’adattamento per i dati di fondo.

- Sottraendo questo adattamento dai dati della curva di rocking.

Quest’ultimo passaggio è cruciale per minimizzare le intensità indesiderate e garantire l’integrità del segnale di diffrazione. Successivamente, il CII viene calcolato moltiplicando ogni valore di intensità aggiustato per l’ampiezza del passo angolare e integrando questi prodotti lungo l’intervallo angolare. Questo metodo cattura il contributo di ogni angolo all’intensità totale. Immaginate una curva Gaussiana (la classica forma a campana): il 50% del CII corrisponde esattamente alla posizione del picco della Gaussiana, mentre, ad esempio, il 12% e l’88% del CII corrispondono ai limiti inferiore e superiore del FWHM.

L’Importanza Cruciale del Background e Come il CII ci Aiuta

Una corretta rilevazione del background è fondamentale per assicurare che il CII rifletta accuratamente i picchi di diffrazione. Abbiamo usato la tecnica delle spline cubiche di lisciatura per adattare un polinomio cubico a tratti ai dati della curva di rocking, catturando l’andamento generale del fondo. Questo segnale di fondo rilevato viene poi identificato al di fuori del picco e sottratto dai dati. Poiché non sappiamo a priori se il background segua un andamento lineare o non lineare, questa tecnica ci garantisce una rimozione accurata pixel per pixel, mantenendo la forma generale della curva di rocking.

Identificare e rimuovere correttamente l’intensità di fondo è critico per preservare la forma della funzione di distribuzione cumulativa (CDF) del metodo CII. Una stima impropria porta a conclusioni inaccurate sulle larghezze e posizioni dei picchi misurati. Se sottostimiamo il background, le “code” del CII mostrano una pendenza positiva. Se, invece, la sottrazione del background è accurata, le code hanno una pendenza quasi nulla o un andamento a plateau liscio, essenziale per un’analisi quantitativa e una caratterizzazione affidabile del materiale. Al contrario, sovrastimare il background fa sì che le code mostrino una pendenza negativa. Il CII, quindi, ci fornisce una validazione robusta della precisione con cui abbiamo rilevato questo background.

CII vs. Curve Fitting Tradizionale: Un Confronto Diretto

Un confronto diretto tra il CII e la tecnica tradizionale di curve fitting Gaussiano dimostra i limiti di quest’ultima, specialmente nel trattare curve non Gaussiane. Il fitting tradizionale si basa su assunzioni idealizzate sulla forma dei picchi, che possono portare a imprecisioni quando si analizzano dati di curve di rocking che non soddisfano queste assunzioni. Al contrario, la flessibilità del nostro nuovo metodo nell’accomodare strutture complesse (picchi multipli e sdoppiati) lo rende un’alternativa superiore per l’analisi dei difetti. Questa versatilità richiede meno calcoli e diminuisce il tempo di elaborazione, circa 1000 volte più veloce di un approccio Gaussiano! Certo, con l’hardware moderno questo potrebbe non essere un problema a meno che i set di dati non siano enormi, come nel caso della nostra camera da oltre 6 milioni di pixel. Ma riduce anche significativamente il rischio di errori nell’analisi dei dati, come imprecisioni nella rilevazione della posizione del picco.

Pensate a dati sperimentali RC-XRDI da una regione contenente un difetto di politipo 3C-SiC. Un singolo fit Gaussiano semplificherebbe eccessivamente i dati, non riflettendo adeguatamente la variazione nell’allargamento indotto dal difetto. Anche un modello con quattro Gaussiane, pur avvicinandosi di più, potrebbe non catturare le sottili sfumature, specialmente dove dominano le caratteristiche non Gaussiane. Qui emerge la sfida intrinseca degli approcci di fitting Gaussiano: è difficile determinare se un approccio a singola o multi-Gaussiana sia più appropriato. Il metodo CII, invece, gestisce direttamente i picchi multipli senza fare affidamento su complessi algoritmi di fitting. Il suo grande vantaggio è la capacità di semplificare strutture di picchi complesse, ad esempio, trattando due picchi ben separati come un unico picco. Questo è particolarmente efficace quando si consolidano picchi multipli o dati rumorosi in un singolo picco, dando priorità all’allargamento complessivo e alla distribuzione delle caratteristiche indotte dai difetti piuttosto che alla risoluzione dei singoli picchi.

Mettere alla Prova il Metodo CII: Il Caso Studio sul 4H-SiC

Per il nostro studio, gli strati omoepitassiali di 4H-SiC sono stati cresciuti a Warwick su wafer di SiC da 100 mm di diametro, con un off-axis di 4°, spessi 325 µm, utilizzando un reattore CVD (Chemical Vapour Deposition). Gli strati avevano uno spessore nominale di 10 µm. L’analisi RC-XRDI è stata eseguita sui piani cristallini (1120) del campione di 4H-SiC utilizzando una sorgente di raggi X da sincrotrone presso la B16 Test Beamline al Diamond Light Source (DLS), configurata per produrre radiazione monocromatica con una lunghezza d’onda di 0.709 Å.

La rilevazione della posizione del picco dalla curva de rocking è essenziale per valutare la rotazione locale del reticolo cristallino rispetto alla direzione del fascio. Spostamenti nella posizione del picco rivelano informazioni importanti sull’inclinazione (tilt) e la torsione (twist) del reticolo cristallino, piuttosto che sulla deformazione diretta. Nella nostra analisi, abbiamo identificato una regione con un politipo 3C, un difetto che, pur non essendo “killer”, abbassa la tensione di breakdown nei diodi Schottky (SBD) e aumenta la tensione diretta nei diodi p-n, impattando le prestazioni dei dispositivi. Questo difetto si è originato durante la crescita epitassiale del 4H-SiC, potenzialmente a causa di condizioni di crescita non ideali.

La rilevazione della posizione del picco con il metodo CII è stata validata confrontandola con la funzione findpeaks di MATLAB. Entrambi gli approcci hanno dato risultati simili, con il metodo CII che ha raggiunto una differenza assoluta media (MAD) dello 0.0227% nella rilevazione della posizione del picco. Questa piccola discrepanza, corrispondente a un intervallo di ±3 volte la dimensione del passo (0.0005°), evidenzia come il metodo CII identifichi comunque efficacemente la posizione del picco, anche in presenza di rumore. L’esistenza di rumore e picchi sdoppiati sottolinea che i metodi tradizionali di rilevazione dei picchi identificano solo il picco principale, trascurando picchi più piccoli e “spalle” dei picchi. Il CII, invece, tratta efficacemente questi dettagli aggiuntivi. Abbiamo anche simulato l’effetto del variare il rapporto segnale/rumore (SNR): il CII rileva accuratamente la posizione del picco quando l’SNR è superiore a 101 (basso rumore), ma mostra deviazioni pronunciate ad alti livelli di rumore.

L’influenza del difetto di politipo 3C-SiC sulla larghezza completa all’1%, 10% e 50% dell’intensità massima della curva di rocking (FW1%M, FW10%M, FWHM) è stata mappata. La mappa FW1%M ha evidenziato gli effetti a lungo raggio del difetto 3C-SiC, che causano un significativo allargamento del picco in questa regione. Queste regioni altamente distorte degradano le proprietà elettroniche del materiale. La mappa FW10%M ha rivelato regioni intermedie affette dal difetto. Il FWHM (corrispondente al FW50%M) ha rivelato regioni dove gli effetti del difetto sono minimi ma rilevabili. Una FWxM stretta indica meno difetti strutturali, mentre una più larga suggerisce la presenza di più difetti. Per l’analisi dei difetti, quindi, proponiamo di usare la larghezza completa all’1% e al 10% dell’intensità massima rispetto alle tradizionali misurazioni FWHM, poiché questi approcci sono più sensibili ai difetti cristallini che causano allargamento nelle code della curva de rocking.

Validazione Incrociata: CII e Imaging a Raggi X con Fascio Bianco (SWB-XRDI)

Per una conferma ulteriore, abbiamo utilizzato l’imaging a diffrazione di raggi X con fascio bianco di sincrotrone (SWB-XRDI), che usa l’intero spettro della sorgente, per acquisire immagini ad alta risoluzione dei campioni per diversi piani cristallografici. Le immagini SWB-XRDI dei piani (1120) e (33016) hanno mostrato lo stesso politipo 3C-SiC evidenziato nelle mappe CII. Basandoci sui criteri di invisibilità (quando il prodotto scalare tra il vettore di diffrazione e il vettore di Burgers è zero), abbiamo potuto identificare vari tipi di difetti come dislocazioni a spigolo filettanti (TEDs), dislocazioni del piano basale (BPDs) e dislocazioni a vite filettanti (TSDs).

Abbiamo poi sovrapposto la mappa FW1%M ottenuta con il CII all’immagine SWB-XRDI dal piano (33016). Questa sovrapposizione ha permesso una localizzazione precisa delle TSDs e delle BPDs. Estraendo i dati delle curve de rocking da specifiche regioni attorno e all’interno del difetto 3C-SiC, abbiamo osservato che una caratteristica comune a tutte queste curve era la presenza di sdoppiamenti dei picchi e forme asimmetriche. Confrontando le posizioni dei picchi rilevate dal metodo CII e da findpeaks in queste regioni, la discrepanza era trascurabile (solo 0.0005°, corrispondente a un passo), dimostrando l’accuratezza e l’affidabilità del metodo CII, specialmente con picchi sdoppiati. Le differenze nei profili delle curve de rocking riflettono le diverse interazioni tra i raggi X e le diverse regioni del difetto 3C-SiC, nonché il loro impatto sul reticolo cristallino.

Perché il Metodo CII è Davvero una Svolta?

In conclusione, il metodo dell’Intensità Cumulativa Integrata (CII) offre un approccio che non richiede curve fitting per analizzare le curve de rocking, gestendo efficacemente caratteristiche non Gaussiane come picchi sdoppiati e multipli. Questo metodo innovativo offre un vantaggio significativo trattando picchi multipli e sdoppiati come un unico picco, eliminando la necessità di algoritmi complessi per calcolare il coefficiente di determinazione e semplificando il processo di analisi. Per un’analisi dettagliata dei difetti, raccomandiamo l’uso della larghezza completa all’1% o al 10% dell’intensità massima rispetto al FWHM, poiché quest’ultimo è dominato dal materiale bulk, mentre i difetti locali tendono a dare scattering diffuso nelle code della curva de rocking. Un background sottratto correttamente produce code del CII con un andamento a plateau, mentre stime errate distorcono i risultati.

L’implementazione di questo metodo ha un alto potenziale per migliorare la caratterizzazione dei difetti e fornisce intuizioni cruciali per ottimizzare le prestazioni dei materiali in applicazioni avanzate. È un passo avanti che, ne sono convinto, aprirà nuove prospettive nell’affascinante mondo della scienza dei materiali!

Fonte: Springer